今回も、住宅金融支援機構について学習します。

試験に出題されやすい、直接融資業務を含む、7つのうちの残りの業務について解説します。

この単元は、住宅金融支援機構の業務とフラット35をおさえておけばOK。

長い文章を一字一句覚えるというよりは、イメージしやすいので、ポイントとなるキーワードを覚えておけば問題は解けます。

今回も最後にアウトプット問題がありますので、ぜひチャレンジしてみてください。

あこ課長

あこ課長住宅金融支援機構は2回に分けて投稿します。

直接融資業務

①災害復興建築物の建設・購入、被災建築物の補修に必要な資金の貸付け ※付随する土地または借地権の取得等も含まれる。

②災害予防代替建築物の建設・購入、災害予防移転建築物の移転、災害予防関連工事、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付け。

③合理的土地利用建築物の建設、合理的土地利用建築物で人の居住の用、その他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金、またはマンションの共有部分の改良に必要な資金の貸付け。

④子供を育成する家庭、もしくは高齢者の家庭に適した良好な居住性能、および居住環境を有する賃貸住宅・賃貸の用に供する住宅部分が大部分を占める建築物の建設に必要な資金、または当該賃貸住宅の改良に必要な資金の貸付け。

⑤高齢者の家庭に適した良好な居住性能、および居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者自ら居住する住宅について行うものに限る)に必要な資金の貸付け。

※バリアフリー工事や耐震改修工事をする場合、債務者本人の死亡時に一括して借入金の元金を返済する制度(高齢者向け返済特例制度)がある。この制度により、貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された 抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて弁済の請求をしないことができる。

⑥住宅のエネルギー消費性能の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付。

⑦勤労者財産形成促進法の規定による財形住宅貸付け。

機構は貸付けを受けた者が、経済情勢の著しい変動に伴い、元利金の支払いが著しく困難となった場合は、償還期間の延長などの貸付条件の変更、または元利金の支払い方法の変更ができる。

ただし、元利金の支払いを免除することはできない。

追加業務

住宅の確保に特に配慮を要する者(住宅確保要配慮者)として保護し、住生活の安定を確保するために、機構の業務として追加されたものがある。

①住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県などに登録した空き家等(登録住宅)の改良に必要な資金の貸付け。

②家賃債務を保証する事業を行う事業者が、登録住宅に入居する住宅確保要配慮者の家賃債務を保証する場合、機構はその保証の保険を引き受ける。この場合、機構が家賃債務の保証事業者と保険契約を結ぶ。

空家等に関する情報提供等

空家等および空家等の跡地の活用推進に必要な資金の融資に関する情報の提供、 その他の援助を行う。

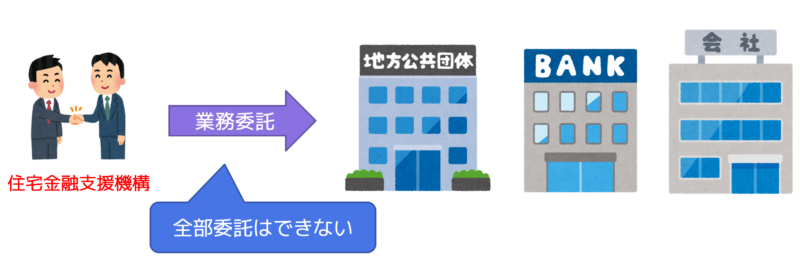

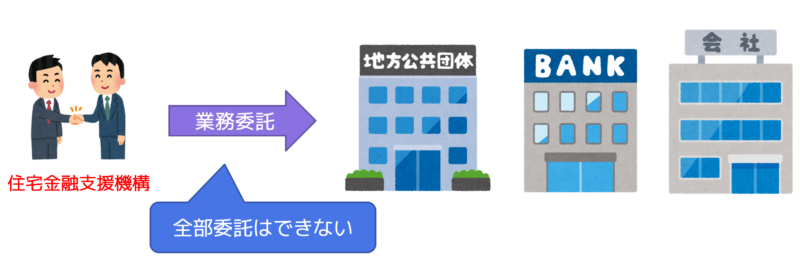

業務の委託

機構は地方公共団体、一定の金融機関・債権回収会社・法人に対し、業務のうち一定の業務(元金、利息の回収等の業務など)を委託することができる。

住宅金融支援機構のサイト

住宅金融支援機構サイト→https://www.jhf.go.jp/

問題に挑戦!

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述はマルかバツか。

1.機構は、証券化支援事業(買取型) において、民間金融機関から買い取った住宅ローン債権を担保としてMBS(資産担保証券)を発行している。

2.証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローン金利は、金融機関によって異なる場合がある。

3.機構は、証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローンについて、借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に一括して行う高齢者向け返済特例制度を設けている。

4.機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の建設や新築住宅の購入に係る貸付債権のほか、中古住宅を購入するための貸付債権も買取りの対象としている。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 住宅金融支援機構2」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。