試験でも良く出る、低廉な空家等の特例の計算と、貸借の報酬額について学習します。

計算が続きますが、基本公式を押さえたら後は何パターンか問題を解いてみましょう。

「このパターンはこの公式!」というのがわかればコッチのものです。

計算問題ができれば、その公式を導き出すだけの知識もついているということです。

この単元が理解できているかどうかは、計算問題が解けるかどうかで判断しましょう。

あこ課長

あこ課長ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。

低廉な空家等の特例

低廉な空家等の特例計算

売買・交換の媒介・代理について、当該媒介・代理に要する費用を勘案した額の報酬を依頼者から受けることができる。

依頼者は、売主・買主・交換を行う者となり、報酬限度額は300,000円(+税)が上限となる。

これは、通常に計算した額+人件費等の必要費等を勘案した金額である。

条件

①売買代金額(税抜)または交換の代金額(税抜/高い方の金額)が800万円以下の宅地・建物であること

②宅地・建物の使用状態は問わない(居住中でもよい)

③売買・交換の代理・媒介であること(貸借は適用されない)

④代理の報酬額は、30万円(+税)×2を超えてはならない(※売主・買主合わせて×2が上限)

⑤媒介・代理契約の締結をする前に、報酬額について依頼者にあらかじめ説明し、合意をしておく

低廉な空家等の特例 計算例

例)100万円の土地と110万円の建物(税込)売買の場合。

売主、買主双方の媒介の場合(課税業者)

本来であれば①1,100,000÷1.1=1,000,000 ②2,000,000×5%=100,000(税抜)

300,000×1.1=330,000円を上限として、双方からそれぞれ330,000円受領することができる。

売主の代理の場合(課税業者)

300,000×1.1×2=660,000円を上限として、売主から受領することができる。

売主は代理、買主は媒介の場合(課税業者)

66万+33万=99万円ではなく、双方合わせて660,000円を上限として受領することができる

貸借の報酬限度額

賃料をもとに報酬額を計算する

業者が受け取れる合計額は、媒介の場合でも代理の場合でも借賃の1ヵ月が上限となる。

複数の宅建業者が関与する場合

①各業者が受領できる限度額内

②複数業者全体として受け取ることができる額は、全業者を1人の業者とみなして受領できる限度額内

居住用建物と居住用建物以外の違い

| 居住用建物 | 居住用建物の貸借の媒介の場合 依頼者の承諾がない限り、依頼者の一方から受け取れる報酬は、借賃の1/2(0.5)ヶ月分+税が限度。 ※承諾があれば1/2ヶ月を超えて受け取ることができる(合計は1ヶ月上限) |

| 居住用建物以外 | 居住用建物以外(宅地・事務所・店舗など)の貸借の場合 ・居住用建物のような1/2ルールはない。1ヶ月を上限として受領できる ・権利金を売買代金とみなして、限度額の算定をすることができる。 (売買の場合の物件価格のところに、権利金の額をあてはめて計算できる。) ※権利金とは権利設定の対価として支払われ、返還されないもののこと。(例;礼金) 借賃の1ヶ月分か、権利金から算出された金額のいずれか高い方を業者が選択できる。 ※定期建物賃貸借の再契約の場合にもあてはまる。 |

貸借の場合の計算例

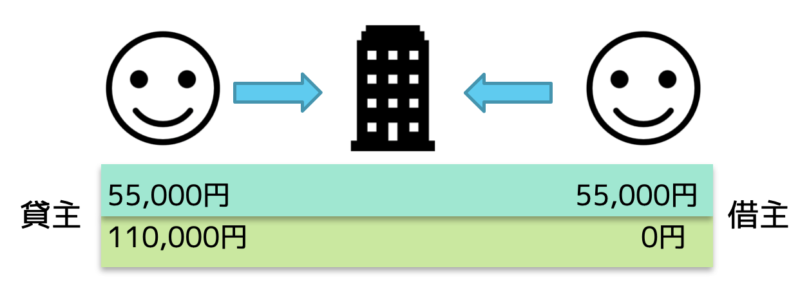

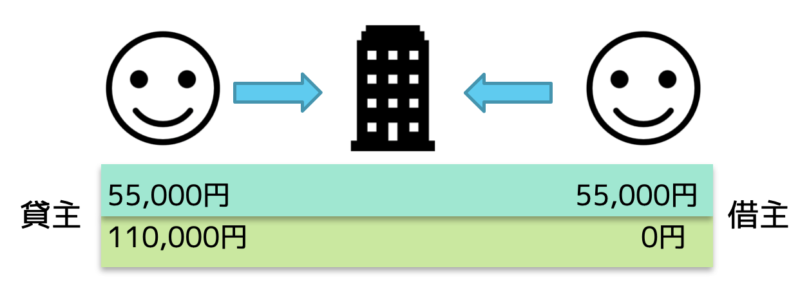

居住用建物の場合

原則;居住用建物 月額100,000円 貸主・借主双方の媒介

一方から受け取れる報酬額は、賃料の1/2ヵ月分(55,000円)。

依頼者の承諾があれば、1/2ヵ月以上受け取ることができる。

貸主、借主から受け取れる合計報酬額は、賃料の1ヵ月分(110,000円)。

居住用建物以外の場合

例外;事業用建物 月額300,000円 返還されない権利金5,000,000円 貸主・借主双方の媒介

権利金を売買代金とみなして計算すると、5,000,000×3%+6万円=210,000円(税抜)。

| 代金額 | 報酬の限度額 |

| 200万円以下 | 代金額×5% |

| 200万円超~400万円以下 | 代金額×4%+2万円 |

| 400万円超 | 代金額×3%+6万円 |

210,000円の報酬を、双方から受け取れるので、報酬限度額は420,000円。(税抜)

420,000円>300,000円(通常の媒介報酬限度額)

よって、462,000円(420,000+消費税)を限度として報酬を受け取れる。

長期の空家等の貸借に関する特例

長期の空家等の貸借の媒介・代理について、依頼者の双方から受ける報酬額の合計額については、その媒介に要する費用を勘案した額の報酬を貸主から受けることができる。

長期の空家等とは、現に長期間(1年超)使用されておらず、または将来にわたり使用の見込みがない宅地建物をいう。

媒介の報酬限度額は賃料の1ヶ月分の2.2倍に相当する金額(税込)が上限となる。

※借主から受ける報酬額が、賃料の1ヶ月分の1.1倍以内である場合に限る。居住用の場合は、借主の承諾を得ている場合を除き1ヶ月分の0.55倍以内となる。

代理の報酬額の上限は借主から報酬を受けない場合は、貸主から賃料の1ヶ月分の2.2倍に相当する金額(税込)を上限として受け取ることができる。

借主から報酬を受ける場合は、双方合計で1ヶ月分の2.2倍以内となる。

媒介・代理契約の締結をする前に、報酬額について依頼者にあらかじめ説明し、合意をしておく。

問題に挑戦!

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、Bが所有する建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とし、1か月分の借賃を10万円(消費税等相当額を含まない。)、CからBに支払われる権利金(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないものであり、消費税等相当額を含まない。)を150万円とする定期建物賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、マルかバツか。なお、長期の空家等の貸借の媒介又は代理における特例については考慮しないものとする。

1.建物が店舗用である場合、Aは、B及びCの承諾を得たときは、B及びCの双方からそれぞれ11万円の報酬を受けることができる。

2. 建物が居住用である場合、Aが受け取ることができる報酬の額は、CからBに支払われる権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算出される16万5,000円が上限となる。

3.建物が店舗用である場合、Aは、Bからの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が賃貸借契約の成立に寄与したときは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額をBに請求することができる。

4.定期建物賃貸借契約の契約期間が終了した直後にAが依頼を受けてBC間の定期建物賃貸借契約の再契約を成立させた場合、Aが受け取る報酬については、宅地建物取引業法の規定が適用される。

答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 報酬2」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。