宅建業者や宅建士が、ルールを破ったときにペナルティを受ける「監督処分・罰則」について学習しましょう。

監督処分の手続きの流れと罰則の種類はしっかり覚えたいですね。

この単元の内容は難しくありませんが、引っ掛け問題を作りやすいところなので、ポイントをおさえて学習しましょう。

あこ課長

あこ課長ボリュームがありますので、2回に分けて投稿しています。

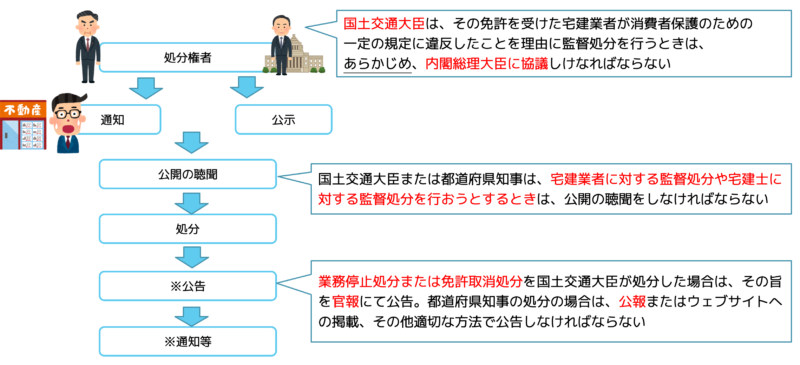

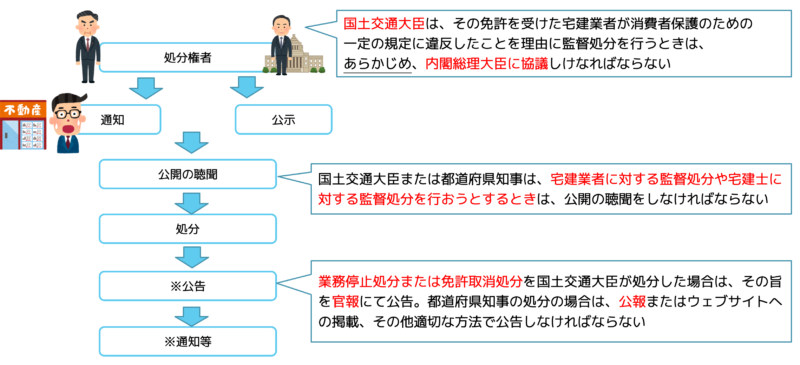

監督処分の手続きの流れ

公告を行うとき

| 宅建業者に対する監督処分 | 宅建士に対する監督処分 | |

| 指示処分 | ✕ | ✕ |

| 業務停止処分/事務禁止処分 | ◯ | ✕ |

| 免許取消処分/登録消除処分 | ◯ | ✕ |

指導等

| 宅建業者に対する 指導・助言・勧告 | 宅建業者に対する 立入検査・報告求める監督処分 | 宅建士に対する 報告求める | |

| 国土交通大臣 | ◯ | ◯ | ◯ |

| 業務地の知事 | ◯ | ◯ | ◯ |

| 登録先の知事 | ◯ |

報告をしない者は50万円以下の罰金に処せられる。

両罰規定

法人の代表者、法人や人の代理、使用人、その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、一定の違反行為をした場合、その行為者自身が罰せられるのはもちろん、その法人などに対しても罰金刑が科される。

宅建業法上一番重く処罰される無免許営業関係と、重要な事実の不告知等の禁止違反では、法人業者に1億円以下の罰金刑が科される。

罰金・科料・過料の違い

宅建業法上の罰則は、懲役・罰金・過料がある。

・罰金→前科になる

・過料→軽微な行政上の義務違反(刑罰ではないので前科にならない)

宅建士に対する10万円以下の過料

宅建士に対する罰則(行政罰)。

①宅建士証の返納義務に違反した宅建士。

②宅建士証の提出義務に違反した宅建士。

③重要事項の説明時に、宅建士証を提示しなかった宅建士。

懲役刑・罰金刑

3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科。

不正の手段により免許を受けた者。

無免許で宅建業を営んだ者。

名義貸しをして他人に宅建業を営ませた者。

業務停止処分に違反して業務を営んだ者。

2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科

重要な事実の告知義務に違反した者。

1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科

不当に高額の報酬を要求した者。

6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科

営業保証金供託書の届出前に事業を開始した者。

誇大広告等の禁止に違反した者。

不当な履行遅延行為をした者。

手付の貸付け等をすることにより、契約の締結を誘引した者。

100万円以下の罰金

専任の宅建士の設置義務に違反した者。

無免許で宅建業者としての表示、広告をした者。

名義貸しをして他人に宅建業者の表示、広告をさせた者。

報酬限度額を超えて報酬を受領した者。

免許申請書や添付書類に虚偽の記載をした者。

50万円以下の罰金

変更の届出をしなかったり、虚偽の届出をした者。

37条書面を交付しなかった者。

事務所に報酬の額を掲示しなかった者。

従業員に従業者証明書を携帯させなかった者。

標識を掲示しなかった者。

守秘義務違反をした者。

帳簿や従業員名簿を備え付けなかったり、記載すべき事項を記載しなかったり、虚偽の記載をした者。

案内所等を設置する場合の届出をしなかった者。

問題に挑戦!

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に基づく監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア. 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付又は電磁的方法による提供をしていなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

イ. 乙県知事は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に対して指示処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならず、聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

ウ. 丙県知事は、宅地建物取引業者C(丙県知事免許)が免許を受けてから1年以内に事業を開始しないときは、免許を取り消さなければならない。

エ. 宅地建物取引業者D(丁県知事免許)は、法第72条第1項の規定に基づき、丁県知事から業務について必要な報告を求められたが、これを怠った。この場合、Dは50万円以下の罰金に処せられることがある。

答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 監督処分2・罰則」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。