前回に引き続き、宅建業者が自ら売主となる場合の、8種制限について学習しましょう。

過去12年、毎年出題されている単元になります。

8種制限は難しいイメージがありますが、覚えることが膨大というわけではないですし、ポイントをおさえて学習すれば大丈夫です。

インプットをしてアウトプットする。間違えた問題は再度インプットする、、、を繰り返していきましょう。

あこ課長

あこ課長ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。

クーリング・オフ 民法と宅建業法

民法

民法では通常、債務不履行などの理由がなければ、契約の解除はできない。

申込みの撤回もできない。

宅建業法

宅建業法では業者が自ら売主となる場合において、「事務所等以外の場所」で行われた買受の申込みや売買契約は、原則として、買主は申込みの撤回または契約を解除することができる。

クーリング・オフできない場所

クーリング・オフのできない場所は買主が落ち着いて、冷静な判断ができた場所。

→事務所等。

※事務所や案内所は、自ら売主の業者の事務所・案内所だけでなく、代理や媒介業者の事務所・案内所も含む。

①宅建業者(自ら売主)の事務所。

②専任の宅建士の設置義務のある案内所等。土地に定着する施設(モデルルーム)。

×テント張りの案内所。

③代理、媒介業者の事務所。

④専任の宅建士の設置義務のある案内所等。土地に定着する施設(モデルルーム)。

×テント張りの案内所。

⑤買主が申し出た場合の自宅と勤務先。

×業者が申し出た場合の買主の自宅や勤務先。

×レストラン、喫茶店、ホテルのロビー。

申込みの場所と契約の場所が違う場合

買受けの申込みの場所と契約の場所が違う場合。

→申し込みをした場所が基準となる。

| 買受の申込み | 契約の締結 | クーリング・オフ |

| 事務所等 | 事務所等以外 | できない |

| 事務所等以外 | 事務所等 | できる |

クーリング・オフが適用されない場合

売主がすでに物件を引き渡し、かつ、買主が代金を全額支払った場合は、双方とも履行終了のため、契約の解除ができない。

宅建業者が書面でクーリング・オフ可能なことを告げた日から8日間経過。

・物件の引き渡しが基準

・双方が履行終了させる

・移転登記だけでは×

・代金の一部支払いだけでも×

・全額支払いが必要

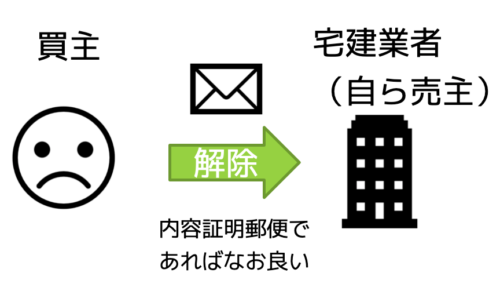

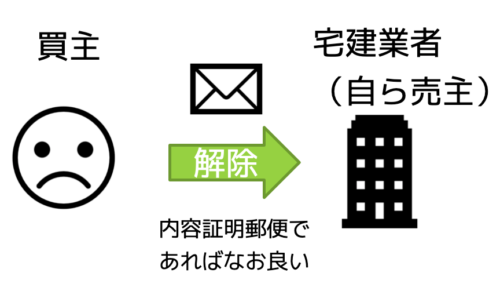

クーリング・オフの方法

クーリング・オフの意思表示は書面によって行う。

書面には、「申込者または買主の氏名(法人の場合は商号・名称)、住所」「売主である宅建業者の商号・名称、住所、免許番号」が記載されている。

買主が契約を解除する場合は「解除します」と書面を発したときに効果が生じる。(発信主義)

よって、業者に到達しなくても、書面を発したときに解除したことになる。

クーリング・オフされたら契約関係はなかったことになるので、原状回復義務が生じる。

例)受け取った手付金等は全額返金する。

損害賠償請求や違約金の請求もできない。

宅建業法が定めているクーリング・オフ制度の規定に反するような、申込者に不利な特約は無効。

有利な特約ならOK。

「クーリングオフ(できるのに)できない」「損害賠償請求する」「違約金が発生する」等、業者が告げた場合、不当な行為等として、状況に応じ、指示処分や業務停止処分の対象となる。

契約内容不適合責任の特約の制限

民法

民法では、種類・品質に関して、契約の内容に適合していない場合は、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約の解除をすることができる。

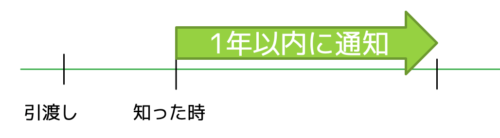

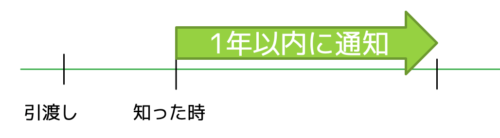

買主がその不適合を知った時から1年以内に売主に通知しないと、原則として、その不適合を理由として責任追及することができない。

買主に不利な特約を結んでもよい。

「売主は担保責任を負わない」「引渡し後1年間のみ責任を負う」という特約でもOK。

宅建業法

宅建業法では業者自ら売主となる場合、民法で定める内容よりも買主に不利な特約は無効となる。

例)「売主は担保責任を負わない」「引渡し後1年間のみ責任を負う」という特約はダメ。

特約が無効になった場合、民法の規定が適用される。

→【買主がその不適合を知った時から1年以内に売主に通知(期間制限)】

◎期間制限の例外

物件を買主に引き渡しの時から2年以上の期間を定めた場合は有効となる。

割賦販売契約の解除等の制限

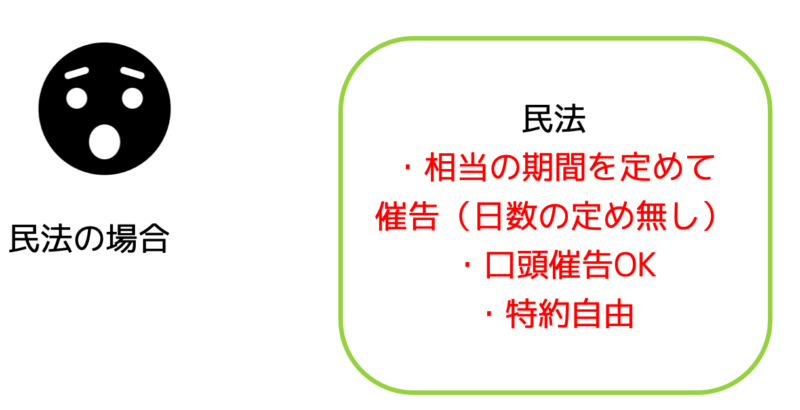

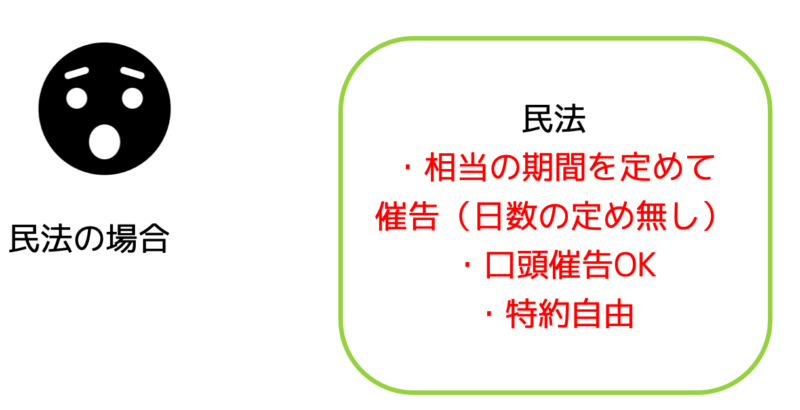

民法

民法では割賦販売で履行遅滞に陥ったとしても、相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行されなければ契約を解除することができる。

口頭で催告OK、特約も自由。

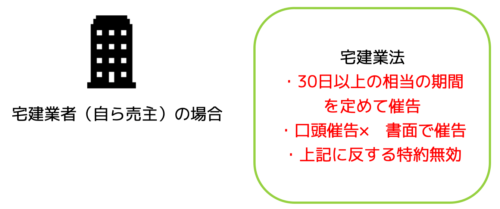

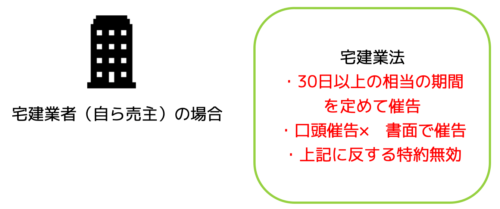

宅建業法

宅建業法では業者自ら売主となる場合、割賦販売の支払いが滞っても30日以上の相当の期間を定めて、その支払いを書面で催告した後でなければ契約を解除できない。

また、残代金の一括請求もできない。

これらの定めに反する特約は無効。

割賦販売等における所有権留保等の禁止

民法

民法では所有権留保(代金支払い完了までは、所有権は売主にある)や、譲渡担保(担保にするものの所有権を債権者(売主)に移し弁済が済めば回復する)はOK。

宅建業法

宅建業法では所有権留保等は原則禁止。

宅建業者が自ら売主となって割賦販売契約締結や提携ローン付き販売をした場合には、原則、目的物を買主に引き渡すまでに、登記等の売主の義務を履行しなければならない。

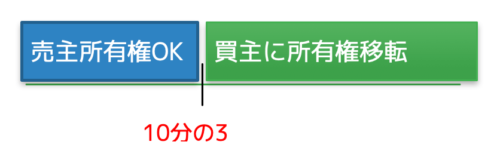

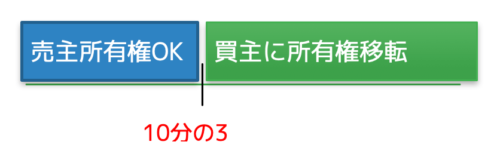

◎所有権留保の場合の例外

①代金の額の10分の3以下しかお金を受け取っていない場合。

②受領額が代金の10分の3を超えていても、買主が抵当権の設定や保証人を立てるなどの担保設定をせず、または設定する見込みがない場合。

同じく譲渡担保も原則禁止、例外は受領額が10分の3以下。

問題に挑戦!

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として建物の売買契約を締結する際の特約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。

1. 当該建物が新築戸建住宅である場合、宅地建物取引業者でない買主Bの売買を代理する宅地建物取引業者C社との間で当該契約締結を行うに際して、Bが当該住宅の契約不適合担保責任を追求するためのその不適合である旨をA社に通知する期間についての特約を定めないこと。

2. 当該建物が中古建物である場合、宅地建物取引業者である買主Dとの間で、「中古建物であるため、A社は、契約不適合担保責任を負わない」旨の特約を定めること。

3. 当該建物が中古建物である場合、宅地建物取引業者でない買主Eとの間で、「Eが、契約不適合担保責任を追及するためのその不適合をA社に通知する期間は、売買契約締結の日にかかわらず引渡しの日から2年間とする」旨の特約を定めること。

4. 当該建物が新築戸建住宅である場合、宅地建物取引業者でない買主Fとの間で、「Fは、A社が契約不適合担保責任を負う期間内であれば、損害賠償の請求をすることはできるが、契約の解除をすることはできない」旨の特約を定めること。

答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 8種制限2」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。