今回は、用途規制について学習します。

テキストによっては用途制限となっている物もあります。

それぞれの用途地域にあった建築物を建てるための制限を学習します。

用途地域は覚えることがたくさんありすぎて、「無理~」となっちゃう受験生さんも多いです。

最終的には暗記ですが、まずは最初に考え方をお伝えしようと思います。

「どうしてそうなるのか?」の考え方を、用途地域のイメージと絡めて覚えれば、暗記したことを、ど忘れしたとしても問題が解けます。

あこ課長

あこ課長建築基準法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。

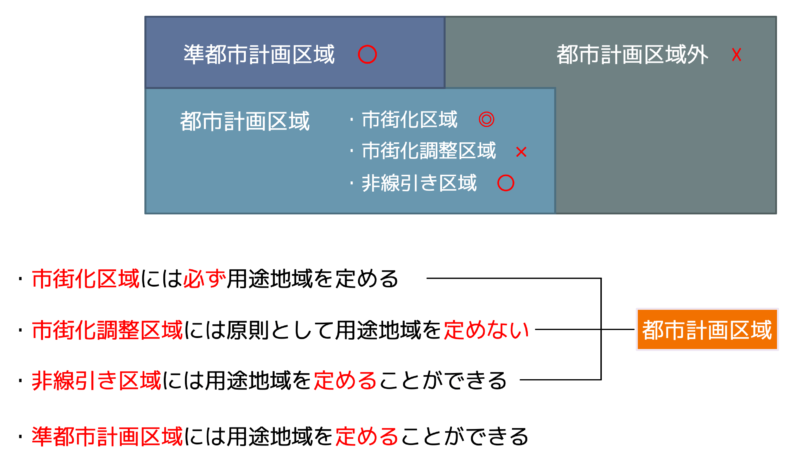

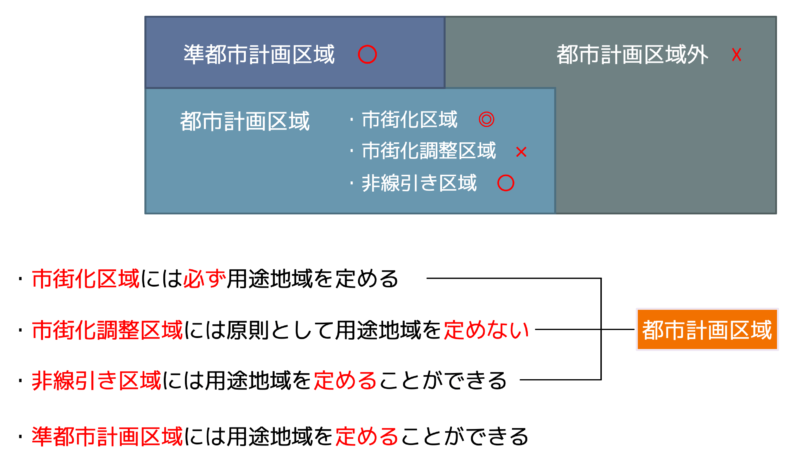

用途地域を定める場所

用途地域

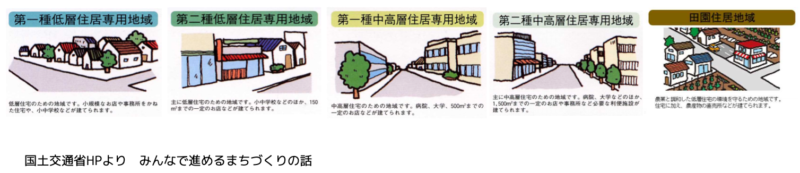

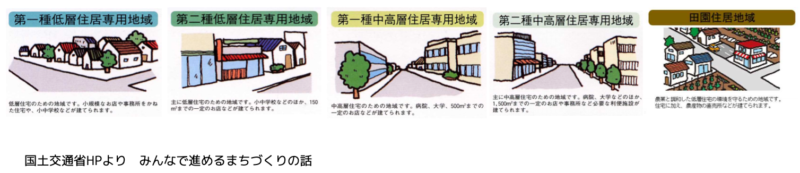

住居系

| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |

| 第二種低層住居専用地域 | 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |

| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |

| 第二種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 |

| 田園住居地域 | 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を 保護するため定める地域 |

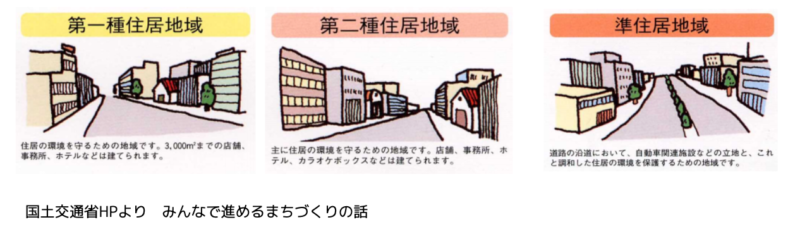

| 第一種住居地域 | 住居の環境を保護するため定める地域 |

| 第二種住居地域 | 主として住居の環境を保護するため定める地域 |

| 準住居地域 | 道路の沿道として地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ これと調和した住居の環境を保護するため定める地域 |

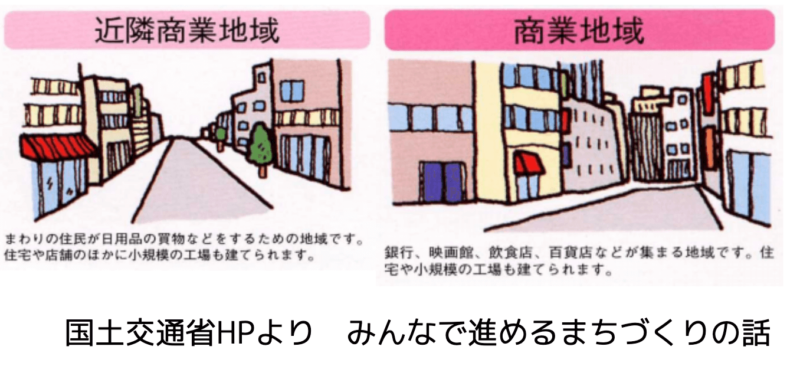

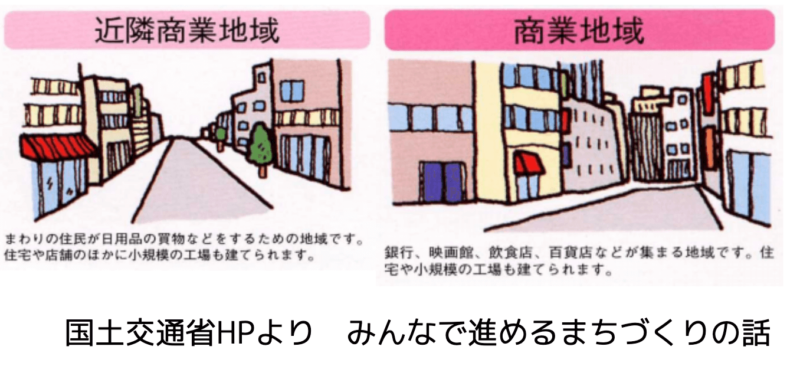

商業系

| 近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業 その他の業務の利便を増進するため定める地域 |

| 商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 |

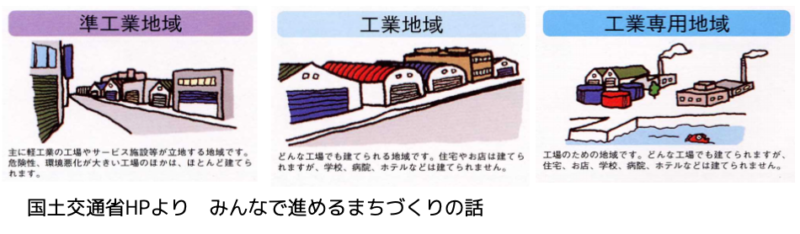

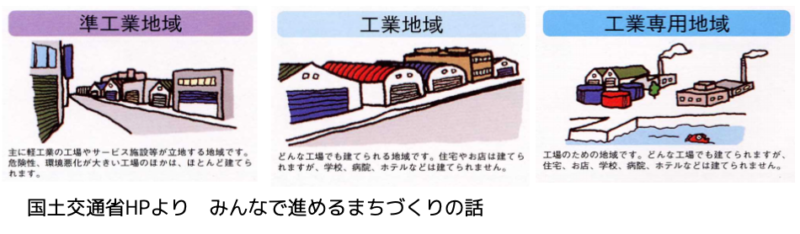

工業系

| 準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するため定める地域 |

| 工業地域 | 主として工業の利便を増進するため定める地域 |

| 工業専用地域 | 工業の利便を増進するため定める地域 |

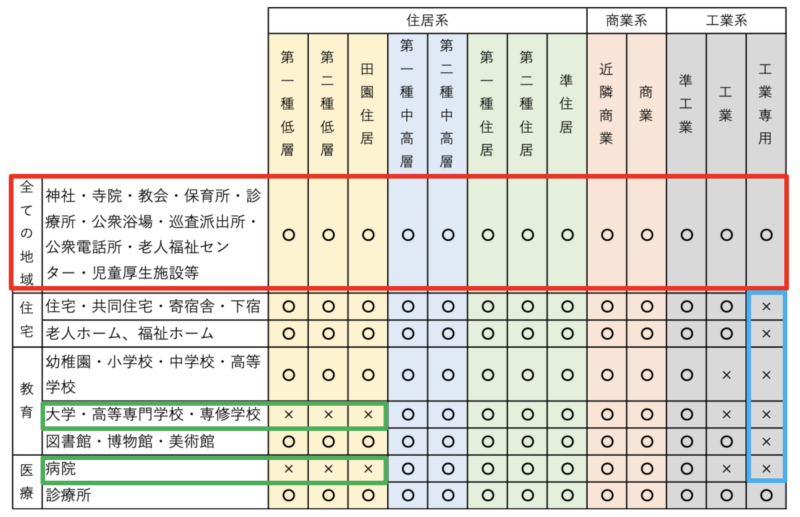

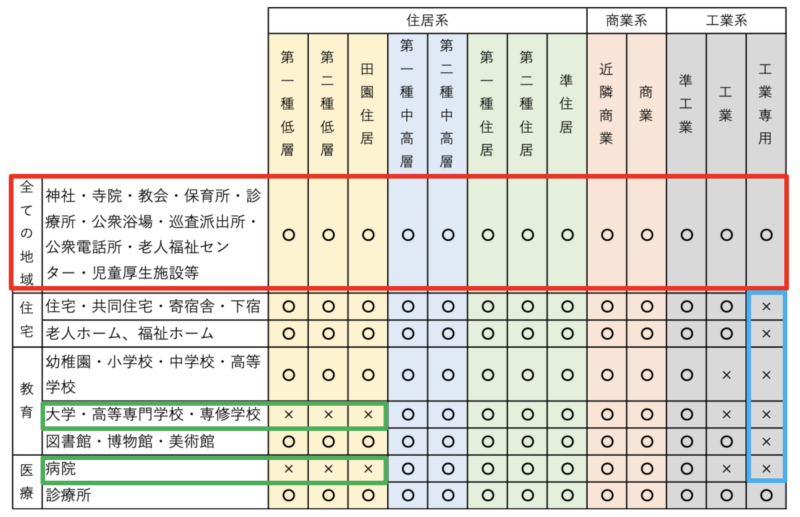

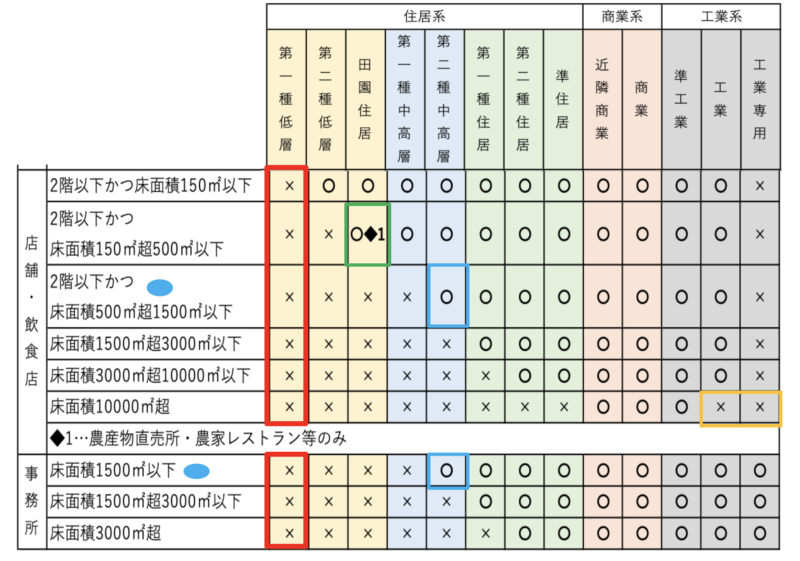

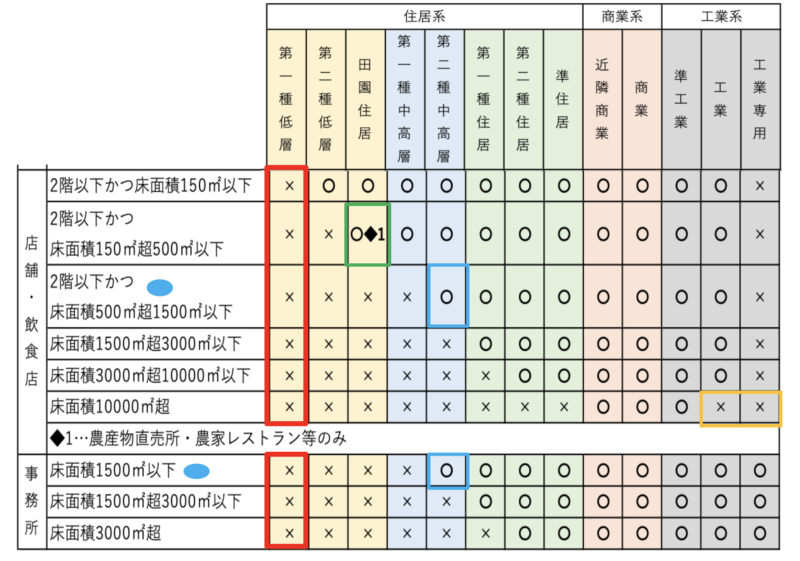

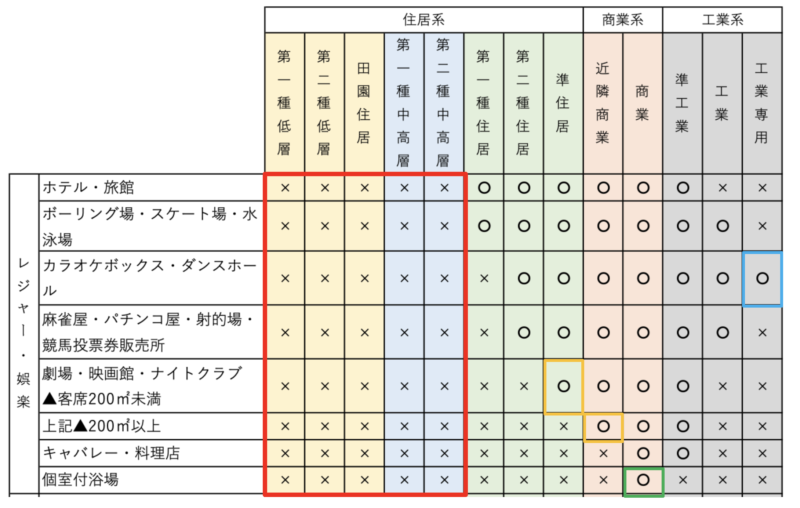

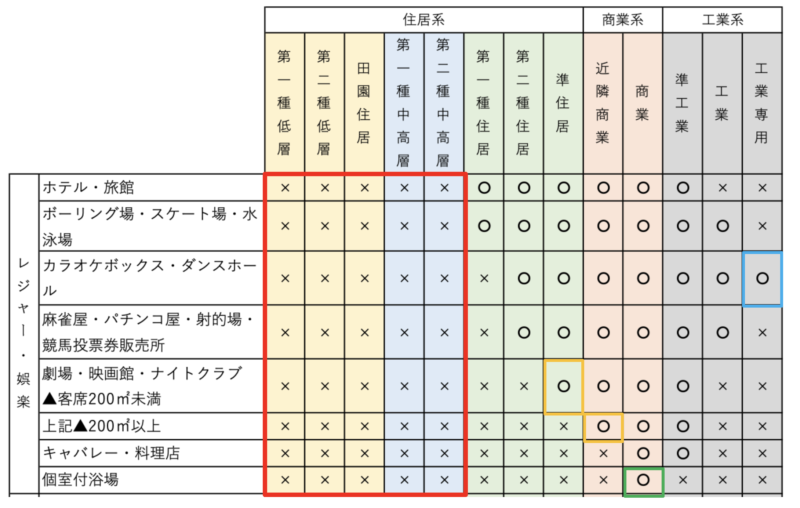

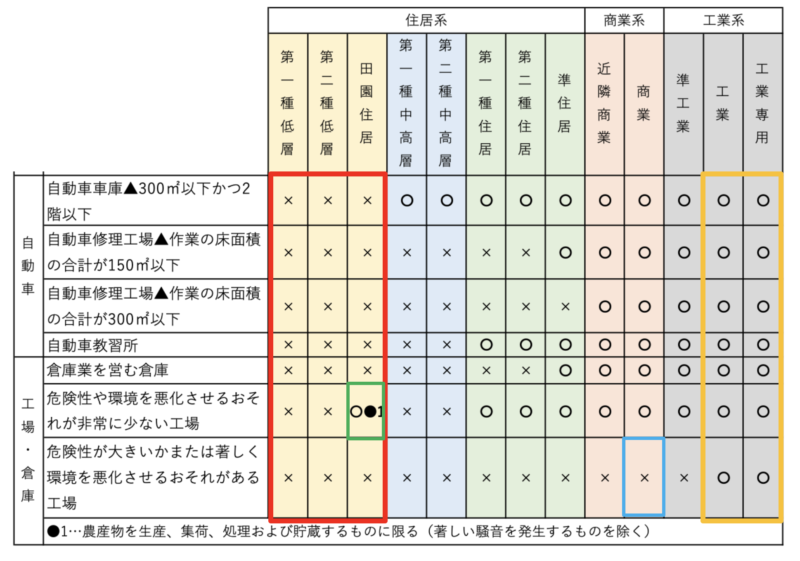

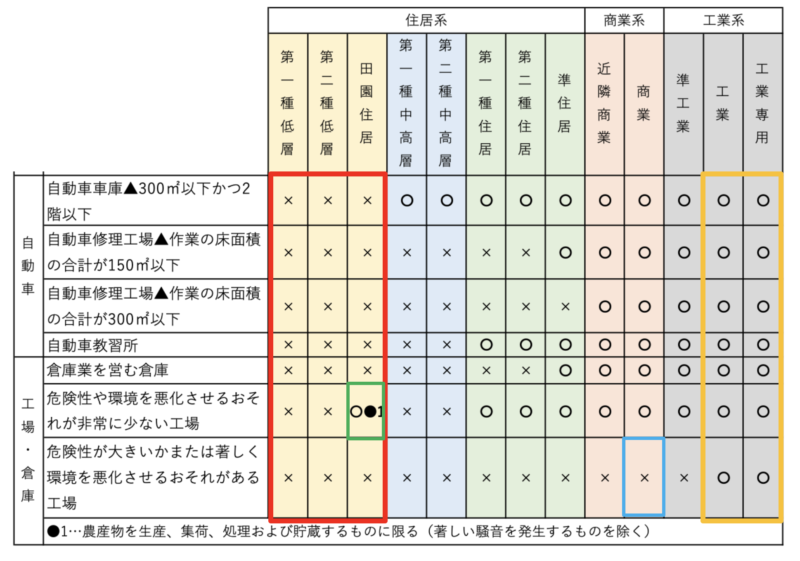

まとめ表

その他の制限

特定行政庁の許可があれば、禁止されている用途のものでも建築することができる。

都市計画区域内では、卸売市場、火葬場、ごみ焼却場等の処理施設は、都市計画において、その敷地の位置が決定しているものでなければ、原則、新築、増築はできない。

特別用途地区における緩和

特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合、国土交通大臣の承認を得て、条例で、用途制限を緩和することができる。

異なる用途地域にまたがる場合

建築物の敷地が異なる用途地域にまたがる場合は、敷地の過半の用途制限が適用される。

(例)カラオケボックスを建てようとする場合、敷地が第一種住居地域と近隣商業地域とにまたがる場合には、その敷地の過半を占める地域のルールが適用される。

住居系・用途地域&用途規制ごろあわせ歌

ごろあわせを歌にしました。

問題に挑戦!

建築基準法第48条に規定する用途規制に関する次の記述はマルかバツか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。

1.第一種低層住居専用地域内では、小学校は建築できるが、中学校は建築できない。

2.第一種住居地域内では、ホテル(床面積計3,000㎡以下)は建築できるが、映画館は建築できない。

3.近隣商業地域内では、カラオケボックスは建築できるが、料理店は建築できない。

4.工業地域内では、住宅は建築できるが、病院は建築できない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 用途規制」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。