今回は、農地法について学習します。

農地法は絶対に1点を取りたい単元です。

範囲も狭いですし、出題ポイントも限られています。

建築基準法はあれだけの範囲を勉強して、2問しか出ないのに、農地法はこの量で1点です。

効率よく勉強して、サクッと1点取りましょう。

あこ課長

あこ課長絶対1点ゲットしたい単元です

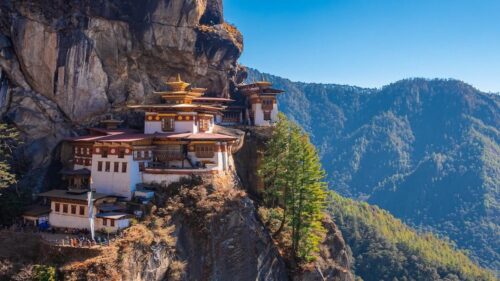

農地法の目的

食料自給のために農地を守るための法律。

農地(田、畑、果樹園等)とは耕作の目的で使われる土地。

採草放牧地(牧場等)とは、農地以外の土地で、主として耕作や家畜の放牧、家畜用の飼料等にするための草を採る目的で使われる土地。

農地に該当するかどうかは、客観的な土地の現況によって判断する。

→登記上が「山林」でも、現況が農地なら、農地法上は「農地」と判断される。

農地に該当するかどうかは、継続的な状態で判断する。

→一時休耕、休閑地の土地は、農地法上は「農地」。

ただし、家庭菜園は農地法上の「農地」とならない。

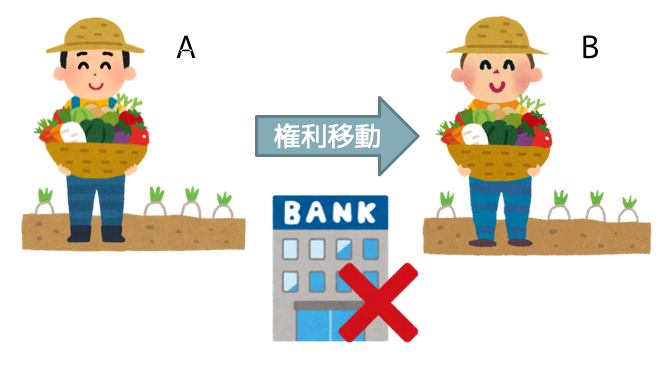

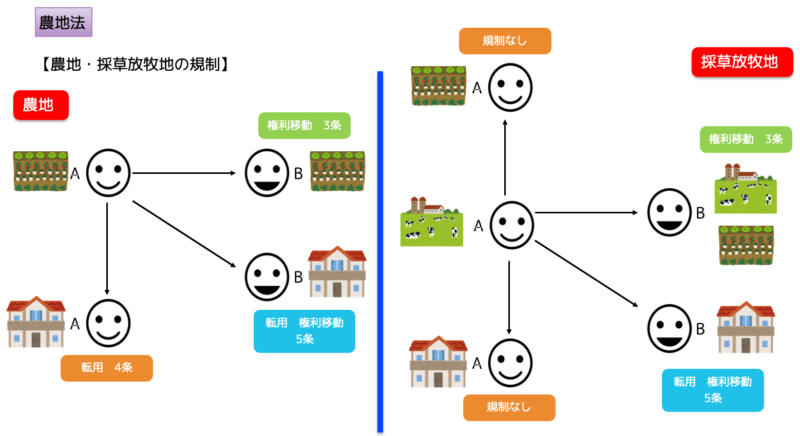

権利移動と転用

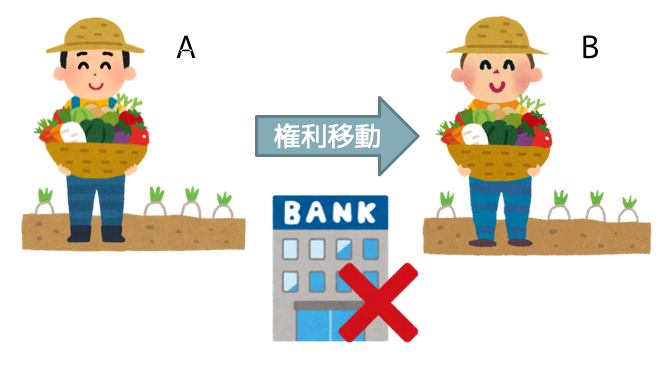

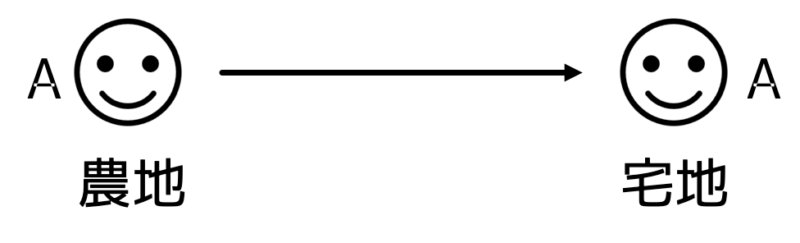

権利移動

使用者が変わること。有償・無償問わない。

所有権の移転(売買、贈与、競売も該当)、または地上権、永小作権等の使用収益権の設定・移転。

ただし、抵当権の設定・移転は該当しない。

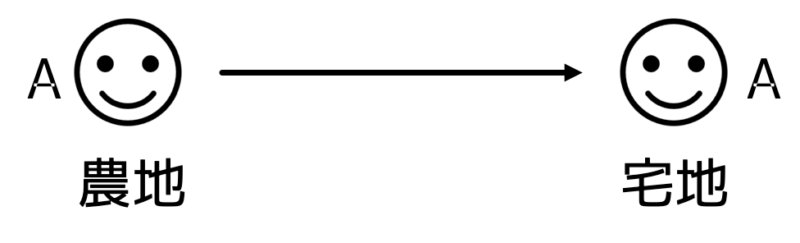

転用

使用方法が変わること。農地を農地以外の土地にすること。

3条 権利移動

農地・採草放牧地の権利移動は農業委員会の許可が必要。

許可不要の例外

①国または都道府県が権利取得。

②土地収用法により強制的に収用、使用される。

③相続、遺産分割、財産分与、包括遺贈、相続人への特定遺贈、法人合併。ただし、取得した旨を農業委員会に届出必要。

④民事調停法の農事調停。

市街化区域内の特例はない

原則、農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合は許可されない

許可を受けずに権利移動を行った場合、契約は無効となり、罰則もある。

4条 転用

農地→農地以外◯ 採草放牧地→採草放牧地以外✘

農地の転用は都道府県知事等の許可が必要。

一時的な転用も許可が必要。

許可不要の例外

①国または都道府県等による一定の転用。(道路、農業用の用排水施設等)

※学校、医療施設、社会福祉施設、庁舎等を造るための転用は、国、または都道府県等と都道府県知事等の協議が成立することをもって、許可があったものとみなす。(許可不要ではない)

②土地収用法により強制的に収用、使用される。

③すでに5条許可を受けた農地を転用する。

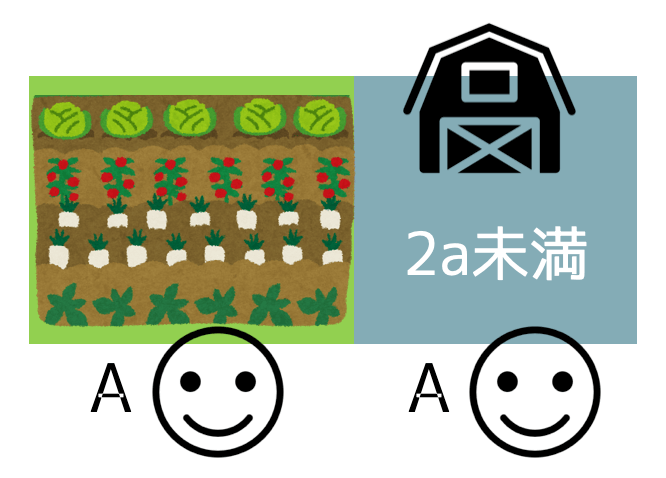

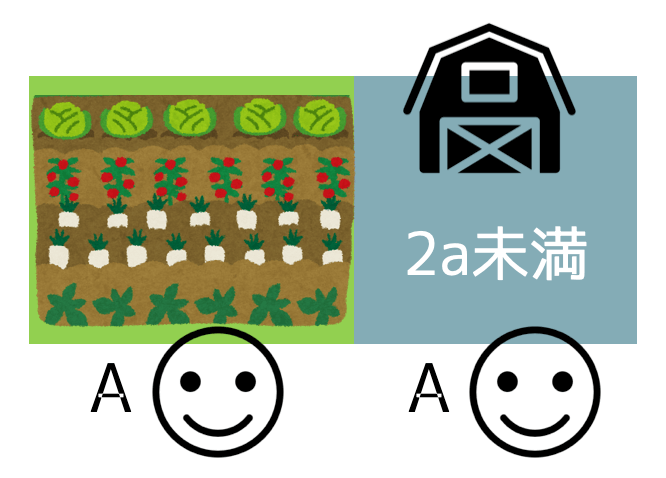

④耕作者(農家)が、農作物の育成等のための農業用施設に供する目的で2a未満を転用する。

市街化区域内の特例がある

市街化区域は都市化を進めたいところなので、農地がなくてもよい。

農地を宅地にするのは推奨されるので、許可を受けることに代えて、あらかじめ農業委員会への届出をすればよい。

許可を受けずに転用を行った場合、都道府県知事等により原状回復、工事停止等の違反措置を命じられることがある。罰則もある。

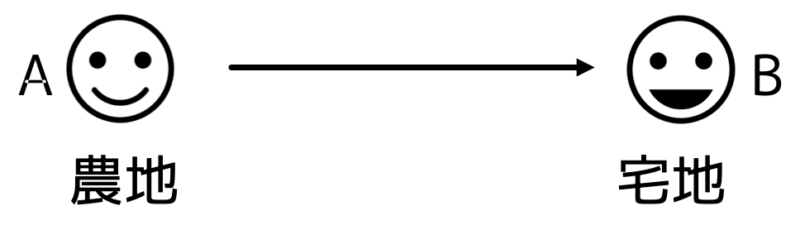

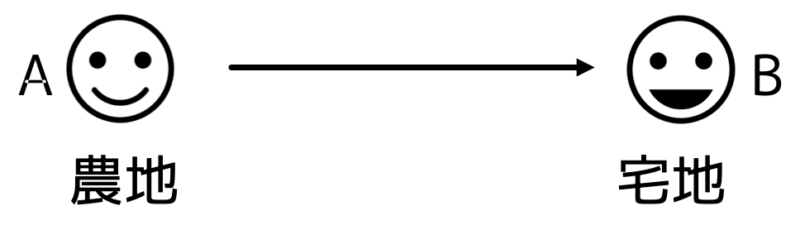

5条 転用目的の権利移動

農地・採草放牧地の転用目的の権利移動は都道府県知事等の許可が必要。

一時的な転用目的による権利移動も許可が必要。

許可不要の例外

①国や都道府県等(市町村は含まない)による転用目的の取得。(道路、農業用の用排水施設等)

※学校、医療施設、社会福祉施設、庁舎等を造るための場合は、国、または都道府県等と都道府県知事等の協議が成立することをもって、許可があったものとみなす。(許可不要ではない)

②土地収用法により強制的に収用、使用される。

市街化区域内の特例がある

あらかじめ農業委員会への届出をすればよい。

許可を受けずに転用目的の権利移動を行った場合、契約は無効となり、罰則もある。また、都道府県知事等により原状回復、工事停止等の違反措置を命じられることがある。

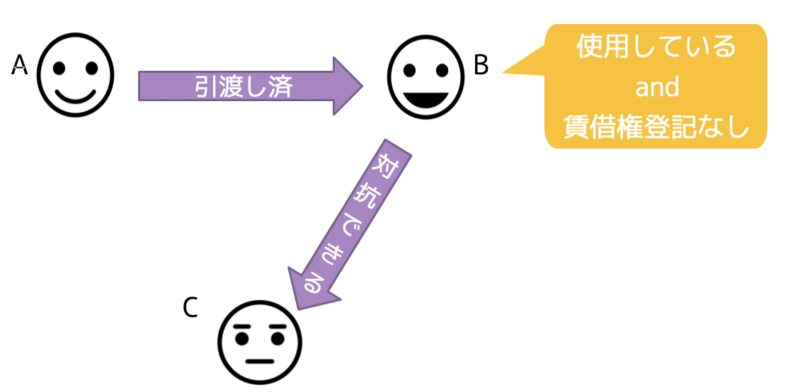

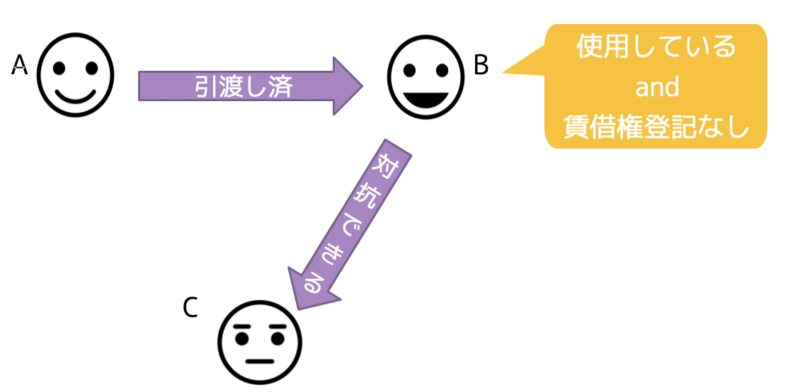

農地等の賃貸借

農地等の賃貸借の存続期間は最大50年。

農地を借りている人は引渡しを受けて、使用していれば、賃借権の登記がない場合でも第三者に対抗できる。

農地等の賃貸借契約の解除には、原則、都道府県知事の許可が必要。

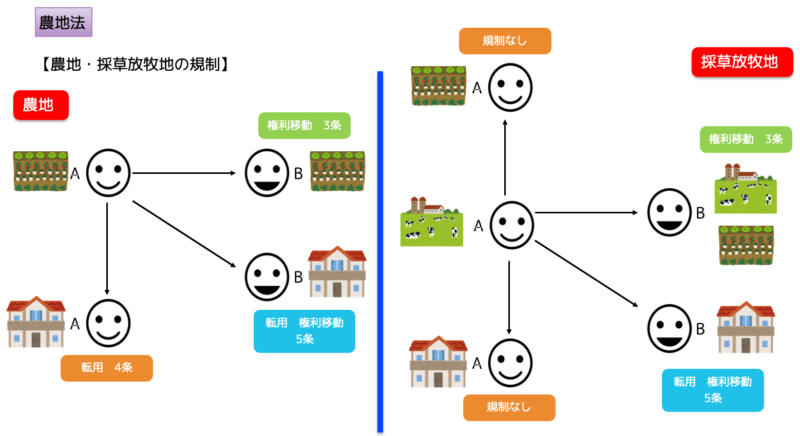

農地・採草放牧地の規制まとめ

権利移動と転用の制限まとめ

| 3条 権利移動 | 4条 転用 | 5条 転用目的の権利移動 | |

| 対象 | 使う人が変わる | 用途が変わる | 使う人も用途も変わる |

| 許可 | 農業委員会 | 都道府県知事等 | |

| 許可不要 | ・国・都道府県の場合 ・相続、遺産分割等によって権利が設定、移転される場合 【農業委員会への届出必要】 ・民事調停法の農事調停の場合 | ・国または都道府県等が道路、農業用用排水施設その他の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設にするために転用(取得)する場合 ・市街化区域内にある農地等を、あらかじめ農業委員会に届け出る場合【市街化区域内の特例】 | |

| ・採草放牧地の転用の場合 ・耕作者が2アール未満を 農業用施設にする場合 | |||

| 土地収用法によって農地の権利が、収用・使用される場合 | |||

| 許可・届出をしなかった | 無効 | 原状回復・工事停止命令 | 無効・原状回復・工事停止命令 |

| 罰則 | 3年以下の懲役、または300万円以下の罰金 | ||

問題に挑戦!

農地法に関する次の記述は、マルかバツか。

1.農地の所有者がその土地に住宅を建設する場合で、その土地が市街化区域内にあるとき、必ず農地法第4条の許可を受けなければならない。

2.採草放牧地の所有者がその土地に500㎡の農業用施設を建設する場合、農地法第4条の許可を受けなければならない。

3.建設業者が、工事終了後農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を6カ月間資材置場として借り受けた場合、農地法第5条の許可を受ける必要はない。

4.都道府県知事等は、農地法第5条の許可を要する転用について、その許可を受けずに転用を行った者に対して、原状回復を命ずることができる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 農地法」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。