今回も前回に引き続き、建築確認について学習します。

前回は建築確認が必要な建物の話でしたが、今回は建築確認申請から使用できるようになるまでを学習します。

また、建築協定についても学びます。

建築基準法、最後の単元となります。

気合を入れて頑張りましょう!!

あこ課長

あこ課長建築確認は2回に分けて投稿しています。

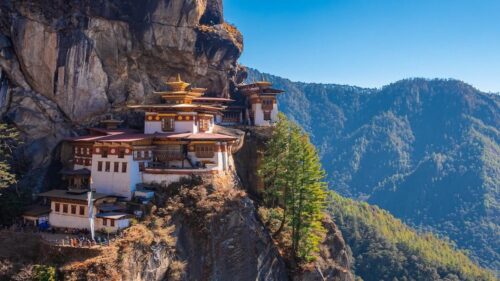

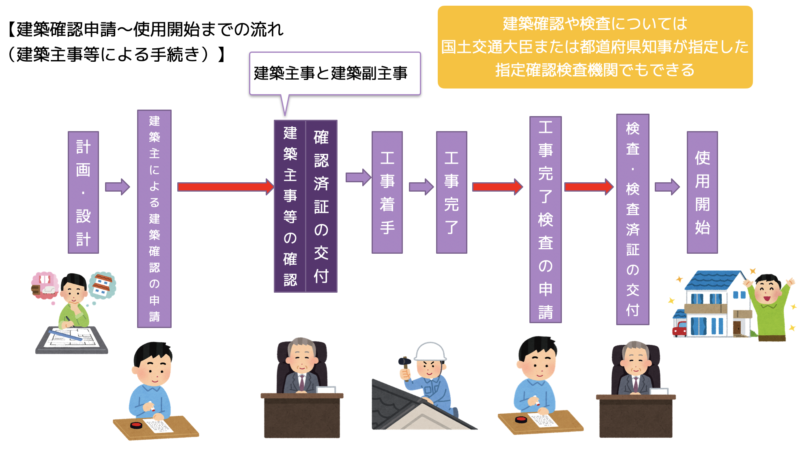

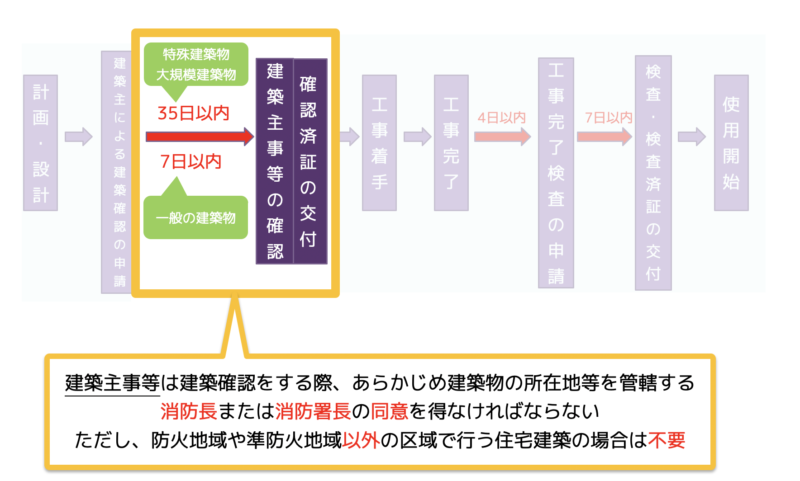

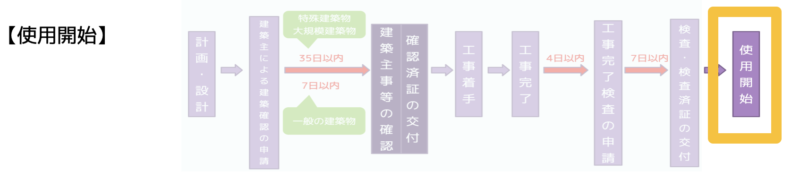

建築確認の手続きの流れ(建築主事による手続)

建築確認や検査については、国土交通大臣または都道府県知事が指定した指定確認検査機関でもできる。

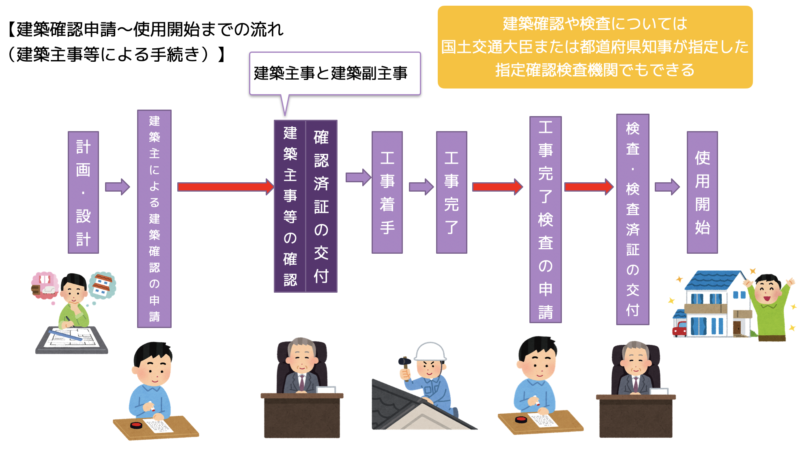

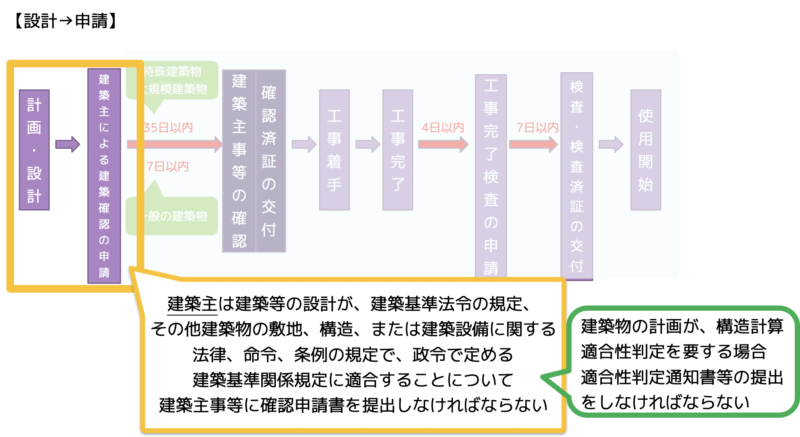

設計→申請

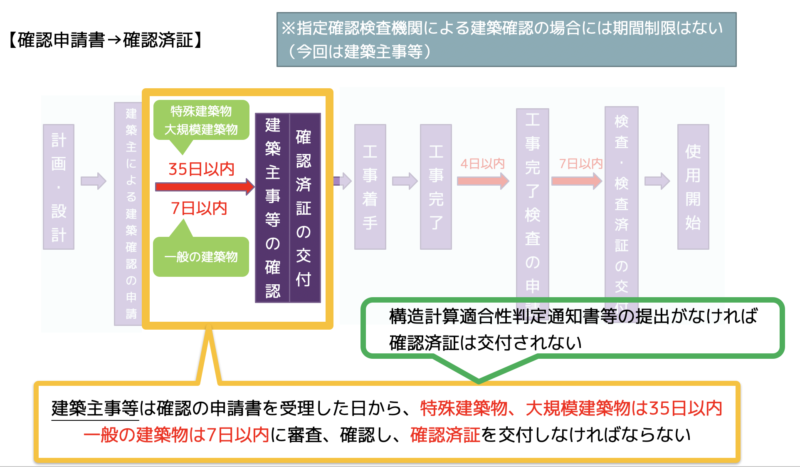

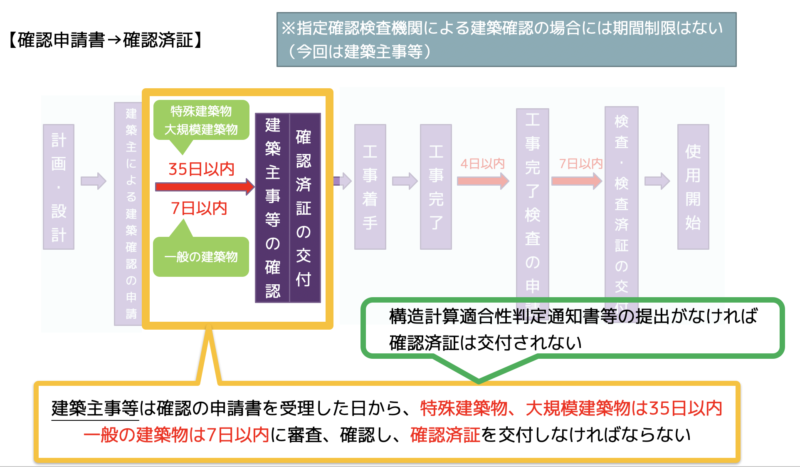

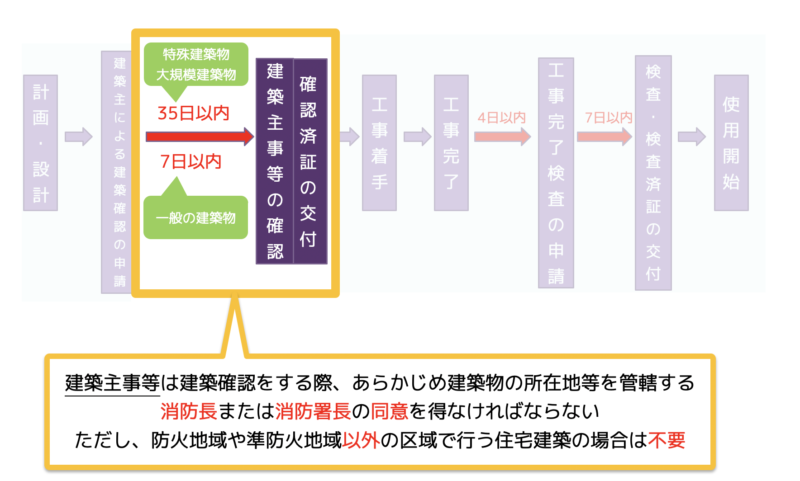

確認申請書→確認済証交付

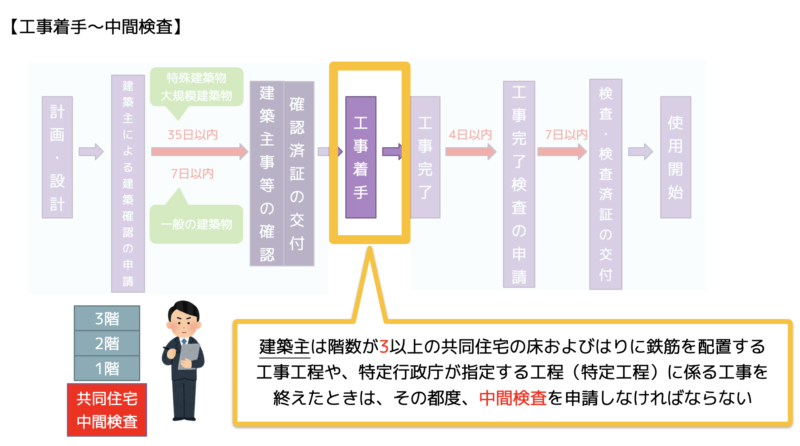

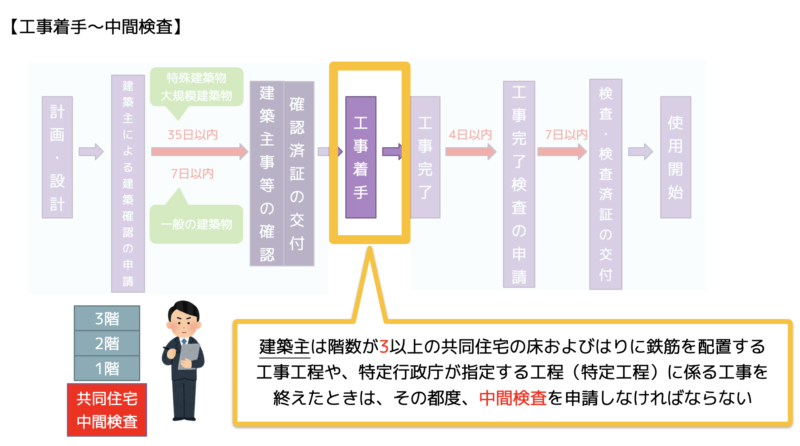

工事着手~中間検査

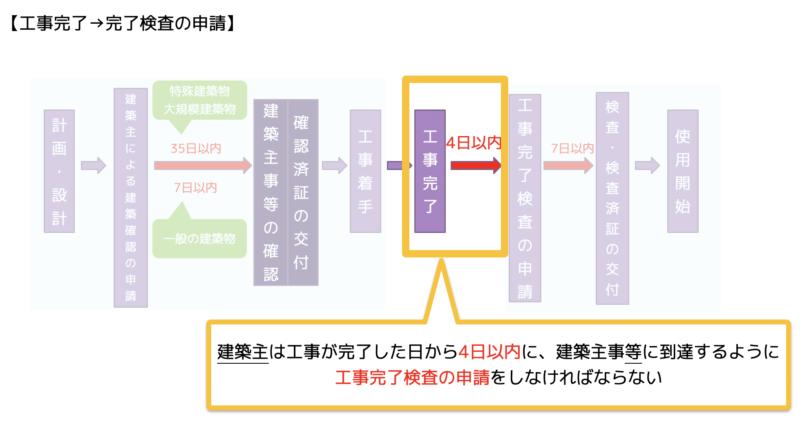

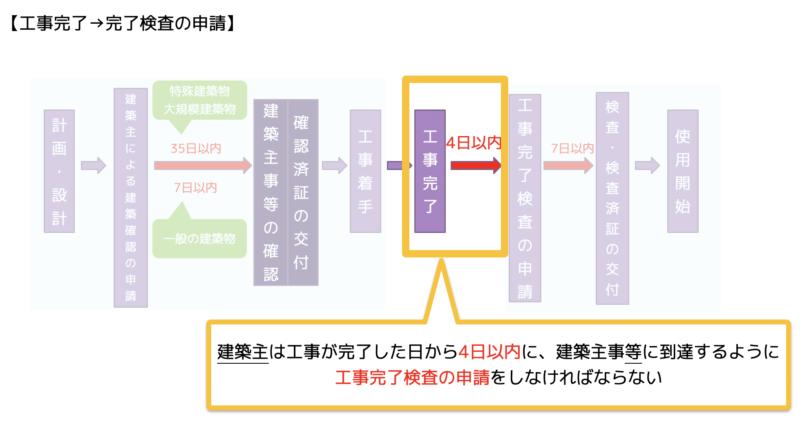

工事完了→完了検査の申請

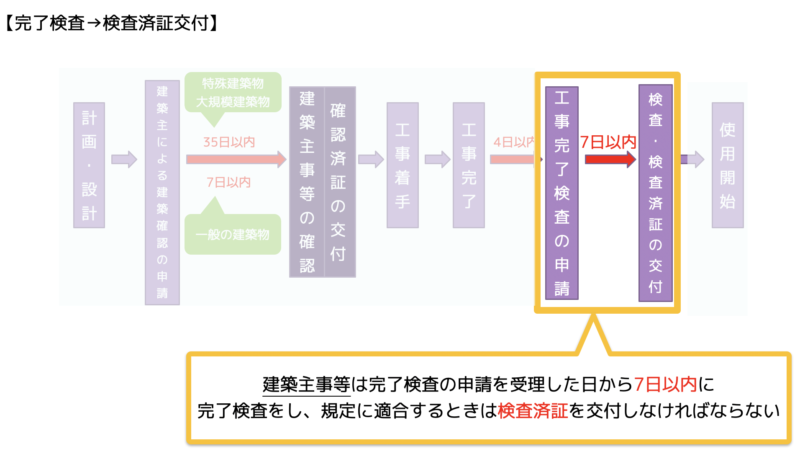

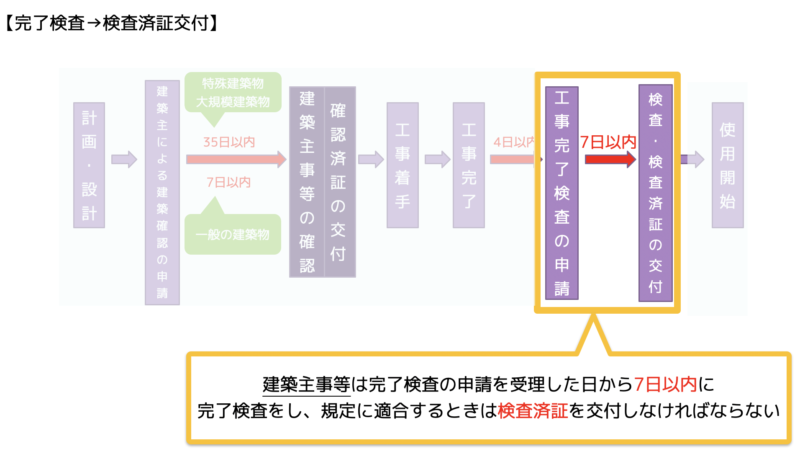

完了検査→検査済証交付

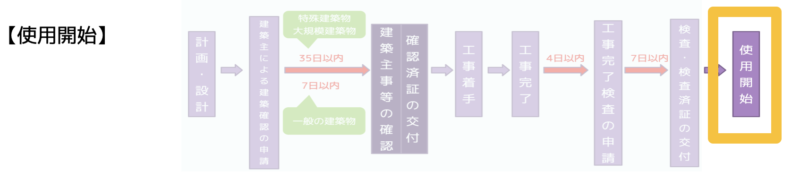

使用開始

| 建築物の種類 | 建築物の規模 | 使用開始時期 | |

全国 | 特殊建築物 | 用途に供する床面積の合計が200㎡超 | 原則:検査済証の交付後 例外:仮使用 ・特定行政庁が安全上、防火上、避難上、支障がないと 認めたとき ・建築主事等または指定確認検査機関が、安全上、防火上、 避難上、支障がないものとして国土交通大臣が定める 基準に適合していることを認めたとき ・完了検査の申請が受理された日から、7日を経過したとき |

| 大規模建築物 | ①階数2以上 (地下含む) ②延べ面積200㎡超 | ||

| 都市計画区域等 | 一般の建築物 | 工事が完了すれば、検査済証の交付前でも使用可能 |

その他建築確認のルール

工事の施工者は、その工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名、または名称ならびに建築確認があった旨の表示をしなければならない。

特定行政庁、建築主事等の処分等に不服がある場合、建築審査会に審査請求できる。 また、建築審査会の裁決にも不服がある場合は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

違反建築が行われた場合、特定行政庁等は一定の手続きを経て、建築主や工事請負人、または建築物の所有者などに工事の施行停止や使用禁止などを命じることができる。

建築協定

建築基準法上では許可されていることでも、地域住民が集まって、建築基準法より厳しい制限を課す。

規制できるのは、敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備。

| 建築協定を締結できる区域 | 市町村が条例で定めた一定区域内 |

| 建築協定を締結できる者 | 土地の所有者・借地権者 |

| 建築協定の締結手続き | 土地所有者等の全員の合意によって、建築協定書を作成し これを特定行政庁に提出して、その認可を受ける |

| 建築協定の変更 | 土地所有者等の全員の合意が必要 |

| 建築協定の廃止 | 土地所有者等の過半数の合意が必要 |

| 建築協定の効力 | 特定行政庁による認可の公告があった日以降に 建築協定区域内の土地の所有者や借地権者になった者に対しても 原則として、この建築協定の効力が及ぶ |

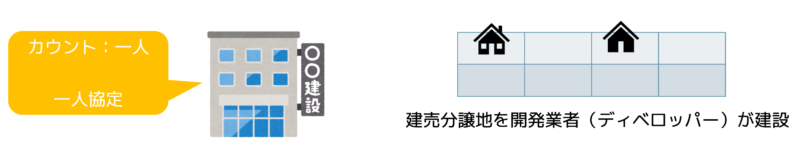

一人協定

ディベロッパー等があらかじめ、目的をもって建築協定を作り、特定行政庁に認可を受ける。

効力の発生は、認可の日から3年以内に、その土地の区域に2人以上の土地所有者等が存在することとなった日。

問題に挑戦!

木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の建築等に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、マルかバツか。

1.この建物を新築する場合は、建築確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。

2.この建物の新築工事の施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築確認を受けた旨の表示をしなければならない。

3.この建物の建築主は、新築工事を完了したときは、指定確認検査機関による完了検査の引受けがあった場合を除き、工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように検査を申請をしなければならない。

4.建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築主事等に完了検査の申請をし、それが受理された日から7日を経過したときでも、仮に、当該住宅を使用し、又は使用させてはならない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 建築確認2」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。