今回は前回に引き続き、国土利用計画法を学習します。

前回は国土利用法の全体像と、事後届出制について解説しました。

今日は事前届出制について学習します。

試験出題は事後届出制が圧倒的に多いですが、事前届出制も学習しておいた方が、ひっかけ問題対策になりますし、万が一、出題されたときに点がとれます。

最後にアウトプット問題がありますので、確認のために解いてみてください。

毎年1問出題される単元ですので、しっかり学習をして1点をゲットしましょう。

あこ課長

あこ課長国土利用計画法は2回に分けて投稿します。

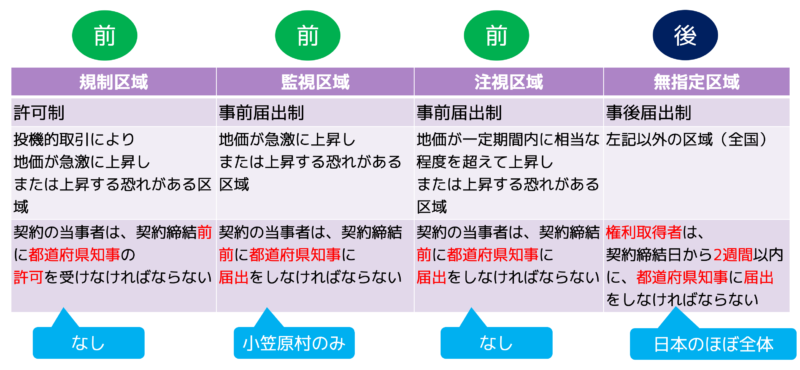

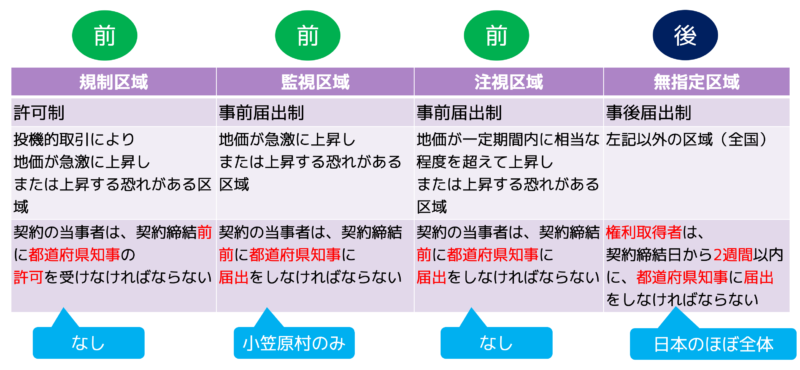

土地取引の規制

都道府県知事等はあらかじめ、土地利用審査会および関係市町村の意見を聴いて区域を指定し、公告する。

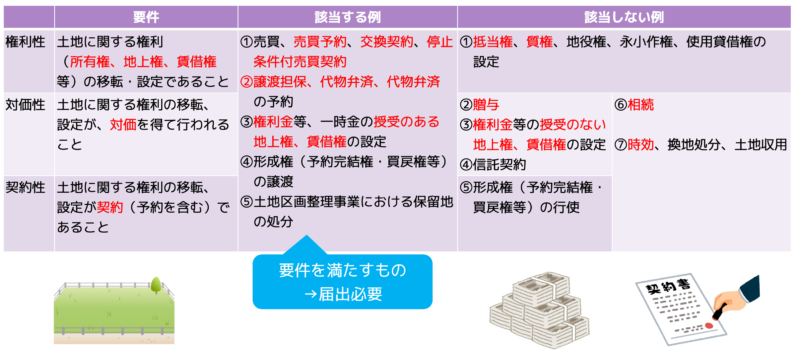

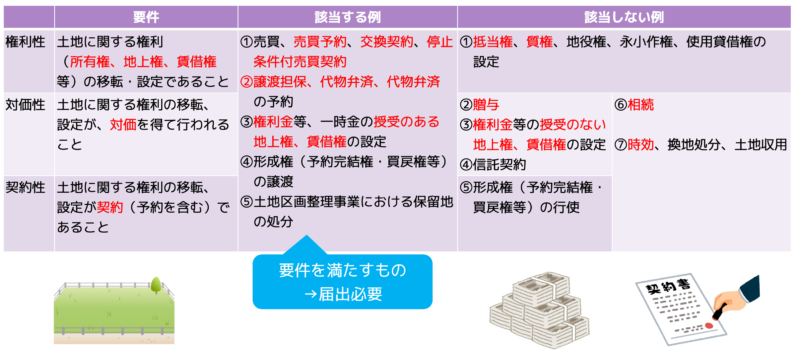

届出・許可を必要とする土地取引

事前届出制と同じ

注視区域:事前届出制の手続き

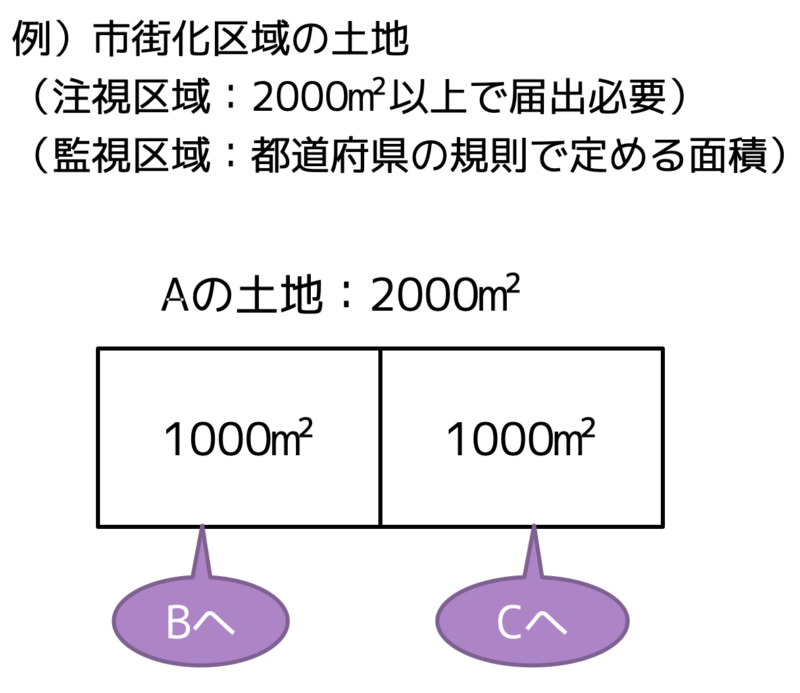

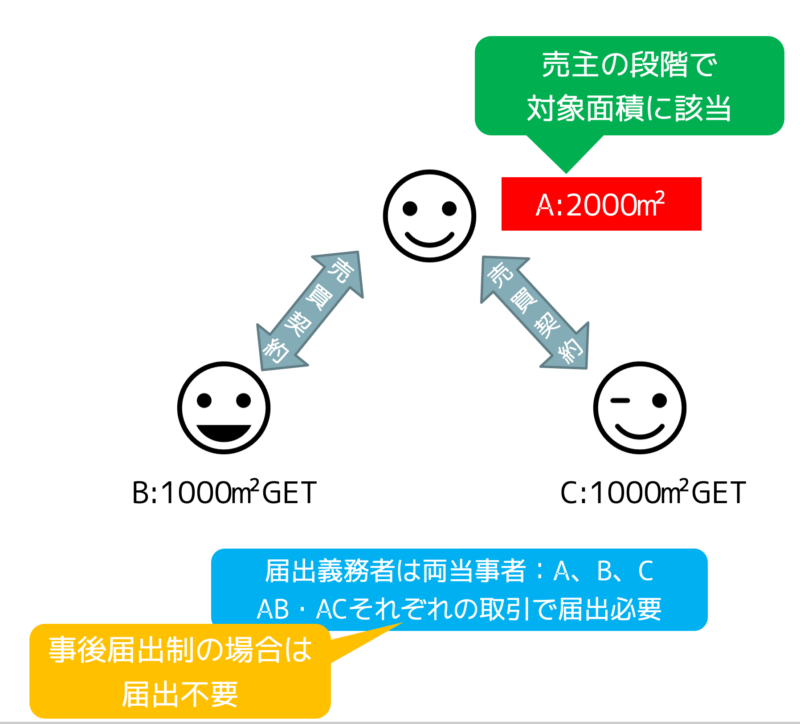

土地売買等の契約をしようとする場合、契約の両当事者は、事前に一定事項を市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。

両当事者が届け出る。(権利取得者ではない)

届出時期は土地売買等の締結前。(締結後ではない)

監視区域:事前届出制の手続き

土地売買等の契約をしようとする場合、契約の両当事者は、事前に一定事項を市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。

両当事者が届け出る。(権利取得者ではない)

届出時期は土地売買等の締結前。(締結後ではない)

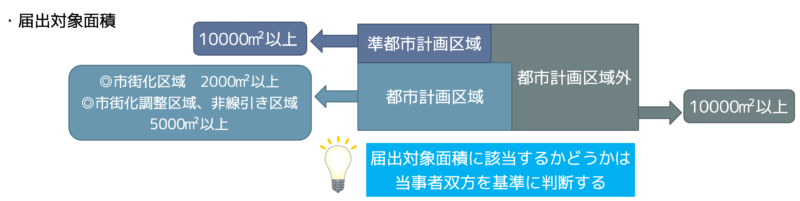

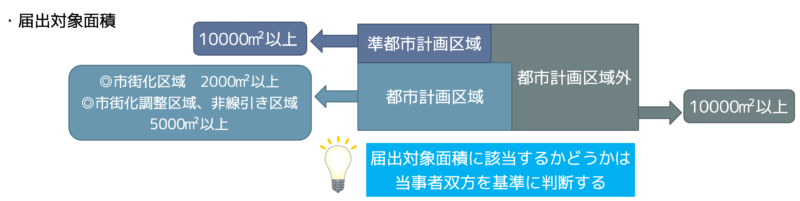

届出対象面積は都道府県知事が、都道府県の規則により定める。(小規模でもOK)

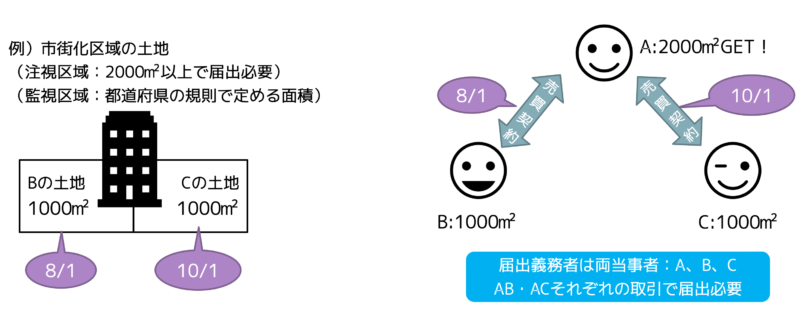

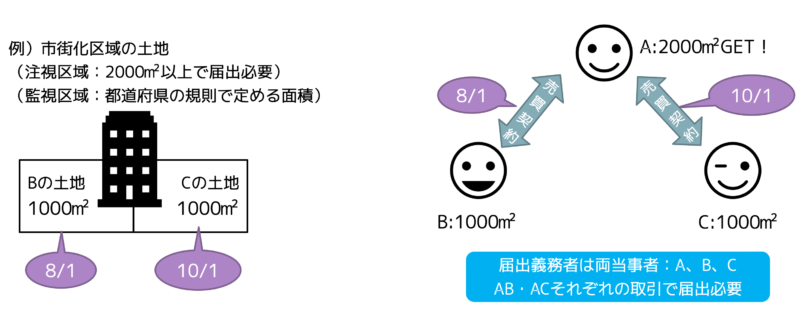

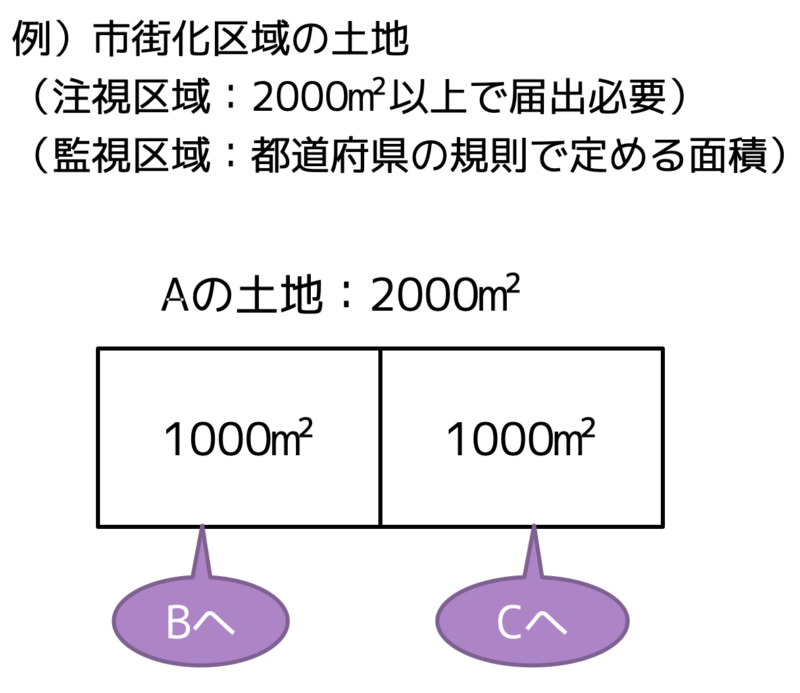

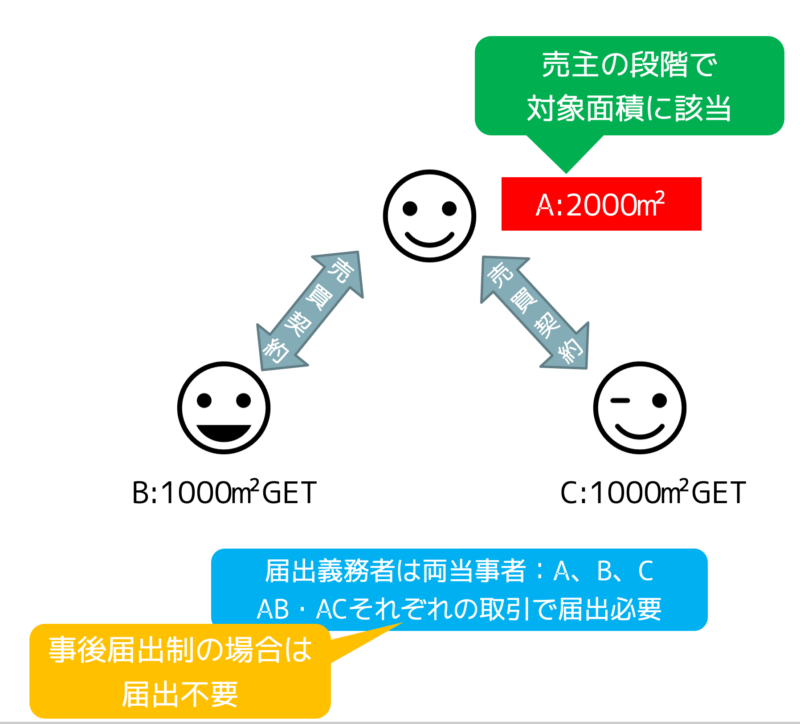

一団の土地の届出の場合

隣り合っている土地にまたがってマンションを建てようとしている場合、隣り合う土地は物理的に一体であり、また、両地にまたがるマンションの建築という計画も一体といえる。

物理的、計画的一体性がある場合、契約が時間的にずれていても、一団の土地と考える。

土地を分割して売却する場合

監視区域・注視区域における当事者の手続き

事前届出

契約の両当事者は、一定事項を市町村長を経由して都道府県知事に届け出る。(土地の利用目的、予定対価の額など)

審査

都道府県知事が予定対価の額、利用目的について審査する。(監視区域のみ権利移転の内容も)

※審査に問題なしなら遅滞なく勧告しない旨の通知する。6週間以内に勧告も通知もなければ、届出の内容で契約してもよい。

勧告

審査に問題があれば、届出があった日から6週間以内に勧告する。

都道府県知事は一定の場合には、契約締結の中止、予定対価の引下げ、土地の利用目的を変更すべきことを勧告することができる。

従わない場合→都道府県知事は、その旨および勧告内容を公表することができる。(罰則はない、契約は有効)

届出後の変更

届出後、予定対価の額を増額、または土地の利用目的を変更して契約を締結しようとするときは再度、届出が必要。

ただし、予定対価の減額は、届出の必要なし。

届出が不要な場合

①取引の当事者の一方、または双方が、国・地方公共団体等である場合

②農地法3条1項の許可を受ける必要がある場合(農地法5条1項の許可を受ける場合は届出必要)

③民事調停法による調停の場合

違反行為をした場合

事前届出を怠った、虚偽の届出をした、審査期間中に契約したなどの場合、罰則がある。

ただし、契約自体は有効。

必要な届出をしなかった→罰則あり・契約は有効。

勧告に従わなかった→罰則なし・契約有効。

規制区域:許可制

許可を受けずに契約した→罰則あり・契約は無効。

問題に挑戦!

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問において「事前届出」という。)に関する次の記述は、マルかバツか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

1.Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならない。

2.宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地と宅地建物取引業者Dが所有する都市計画区域外に所在する12,000㎡の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。

3.事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。

4.監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 国土利用計画法2」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。