今回は、土地区画整理法について学習します。

用語の意味が分からなかったり、イメージしにくいので難しく感じますが、ここも出題されるところですので、しっかり学習しておきましょう。

分からないから捨てる!という方もいらっしゃいますが、都市計画法、建築基準法に比べたら余裕です。

なるべく分かりやすく、図を使いながら解説しますので、まずは用語の意味と、いつ、何をしているのかということをイメージできるようになりましょう。

なるほど、そういうことを言っているのか…となんとなく分かったら、過去問などを解きながら、出題傾向や、用語の言い回し、文章に慣れていきましょう。

あこ課長

あこ課長土地区画整理法は2回に分けて投稿します。

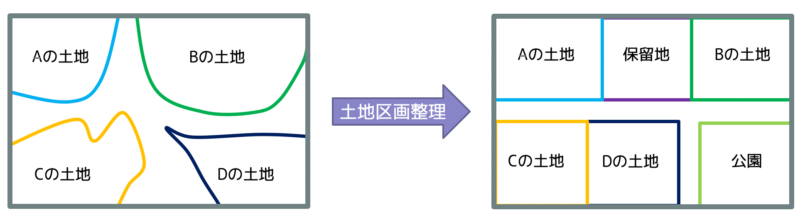

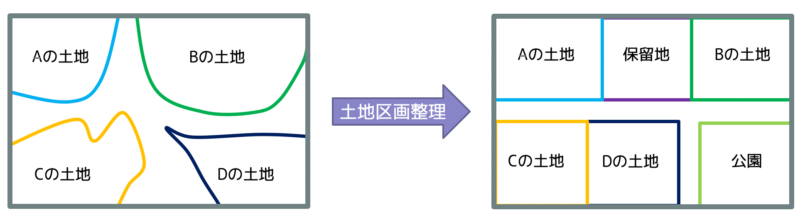

土地区画整理事業

整っていなかった街をきれいにし、宅地や道路等の整備をして整理された街並みをつくる。

宅地とは公共施設の土地、国または地方公共団体が所有する土地以外の土地。

土地区画整理事業とは、都市計画区域内(市街化調整区域を含む)の土地について、公共施設の整備改善、宅地の利用増進を図るために行われる土地の区画形質の変更、公共施設の新設・変更に関する事業。

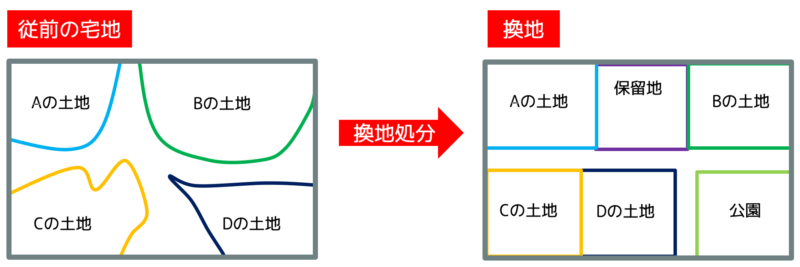

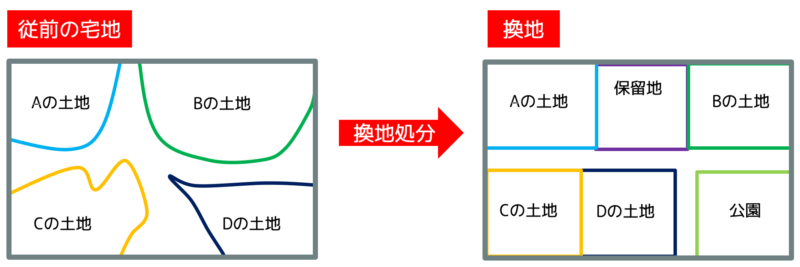

減歩・換地処分

土地区画整理事業は減歩や換地処分という方法で行われる。

減歩→公共施設の整備等の目的で、土地の所有者から土地の一部を無償で提供してもらうこと。

換地処分→土地区画整理事業の工事終了後、従前の宅地に換えて新しい土地(換地)を交付すること。

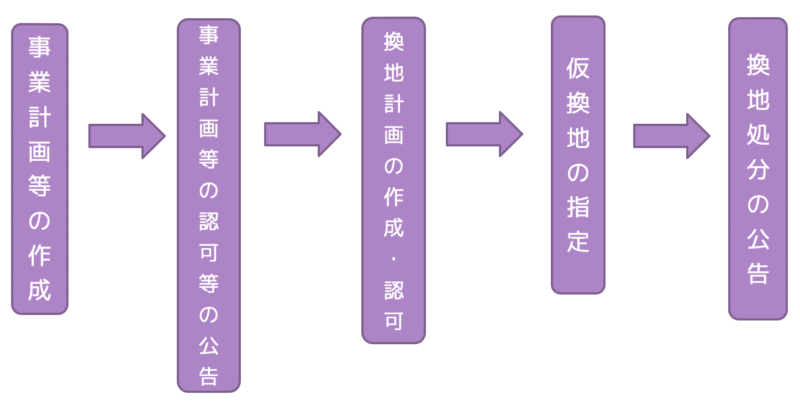

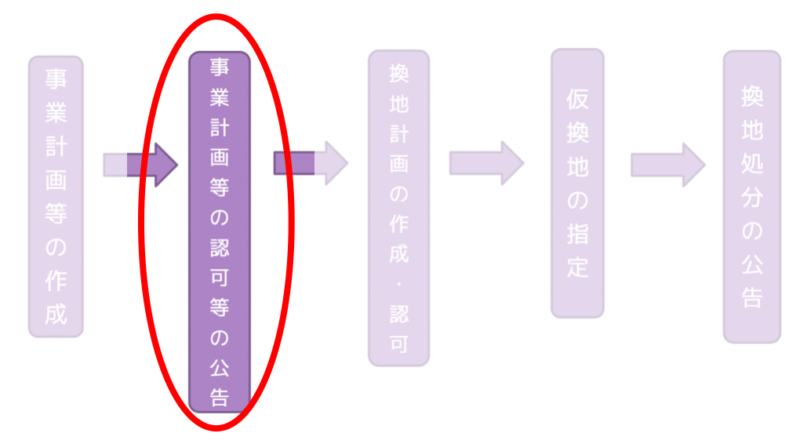

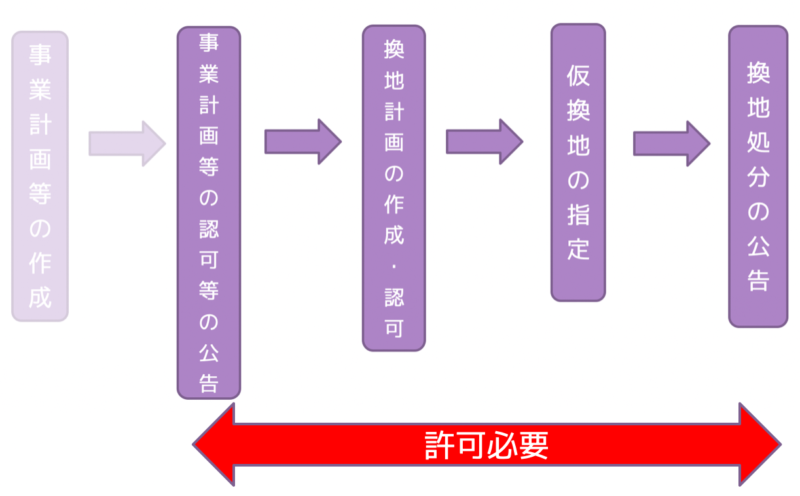

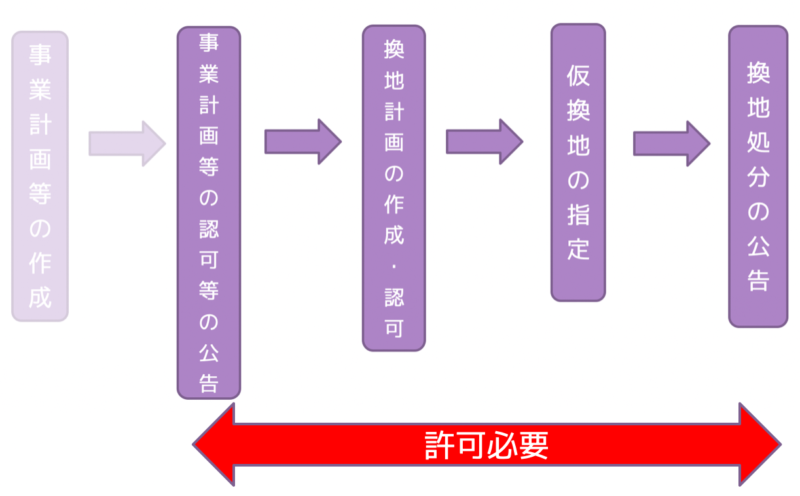

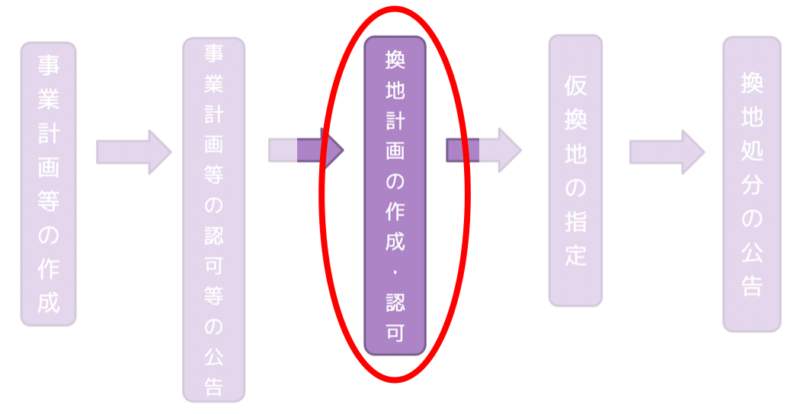

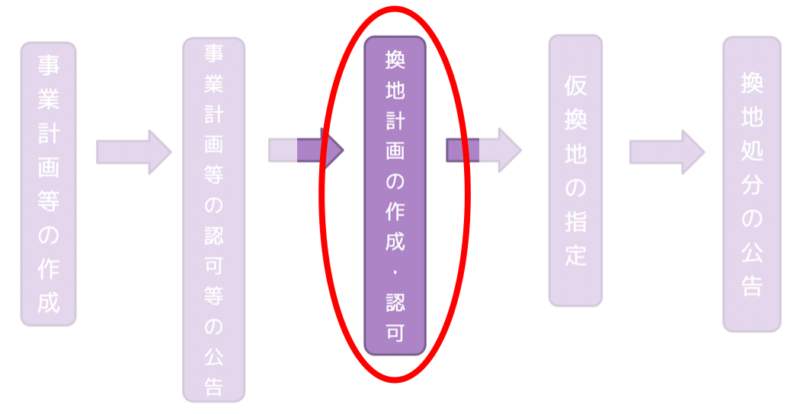

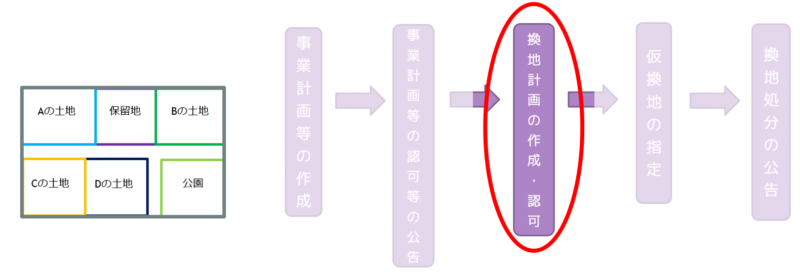

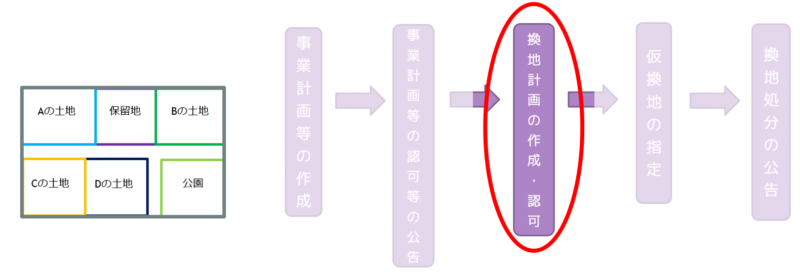

土地区画整理事業の流れ

土地区画整理事業の施行者

民間施行

| 個人施行者 宅地の所有者、借地権者が一人か 数人で行う | 規準(一人施行)または規約(共同施行)と事業計画を定め、その施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 |

| 土地区画整理組合 宅地の所有者、借地権者が7人以上で共同して定款や事業計画を定めた上で、都道府県知事の認可を受け設立 する組合 | ・組合設立の認可にあたって、定款・事業計画について、施行地区となる区域内の宅地の所有者、借地権者の各3分の2以上の同意が必要 ・施行地区内の宅地の所有者、借地権者は全員、組合員となるが、借家人はならない。事業施行中に組合員から宅地を取得し、所有者となった者も組合員となる。 ・設立、解散には都道府県知事の認可が必要 |

| 区画整理会社 宅地の所有者、借地権者を株主とする株式会社で一定の要件に該当するもの | 規準と事業計画を定め、所有者、借地権者の各3分の2以上の同意を得た上で、その施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 |

公的施行

| 公的施行 都道府県、市町村、国土交通大臣、都市再生機構 地方住宅供給公社 | 必ず都市計画事業(市街地開発事業)として行われる →市街化調整区域では施行されない →施行者が市町村の場合は知事の認可、都道府県の場合は 国土交通大臣の認可が必要 |

※民間施行の場合は、都市計画に定められた施行区域外でも施行することができる。(都市計画事業によらず施行できる)

※土地区画整理審議会の同意は公的施行で必要。個人、組合、会社は同意不要。

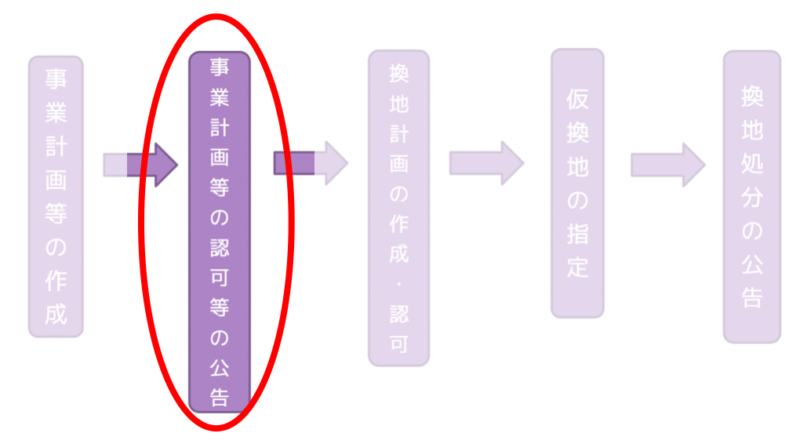

組合設立の認可

組合設立の認可の申請は、都道府県知事に対して行う。

都道府県知事は申請を受けた後、その事業計画を2週間、公衆の縦覧に供し、関係権利者に意見書の提出の機会を与えなければならない。

都道府県知事が組合設立の認可をすれば、組合は成立する。

認可の公告後、1ヶ月以内に総会を招集しなければならない。この総会の会議は、定款に特別に定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

建築行為等の制限

この期間に施行地区内において①~③の行為を行おうとするものは、国土交通大臣(国土交通大臣が施行する場合)または都道府県知事(市の区域内において、個人施行者・組合・区画整理会社および市が施行する区画整理事業の場合はその市長)の許可が必要。

①事業施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更。

②事業施行の障害となるおそれのある建築物の建築(新築・増改築等)、工作物の建設。

③移動の容易でない物件(5t超)の設置、堆積。

許可を受けずに上記行為を行った場合、土地の原状回復、建築物等の移転、除却を命じることができる。

換地計画で定めるもの

換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。(施行者が都道府県、国土交通大臣以外の場合)

組合施行の場合、換地計画の作成にあたり、組合の総会の議決が必要。

公的施行の場合、土地区画整理審議会は、権利者等の意見をできるだけ反映できるよう事業ごとに設置される。

換地計画で定めるもの

| 換地 | ・換地は従前の宅地と条件(位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等)が同じようなものでなければならない=換地照応の原則 ・公共施設の用に供している宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。 |

| 清算金 | ・換地に関して(換地を定めない場合も含む)不均衡が生ずる場合には金銭により清算。その額を換地計画に定める。 損→清算金を交付 得→清算金を徴収 ・換地を定めるのが原則だが、宅地の所有者の申出または同意(借地権者等がいる場合はその同意)がある場合には、換地計画において換地を定めなくてもよい。その場合は清算金で調整する。 |

| 保留地 換地として定めず施行者が保有している土地 | ●民間施行の場合 ①土地区画整理事業の施行費用に充てるため ②規準、規約、定款で定める目的のため ●公的施行の場合 土地区画整理事業の施行費用に充てるためのみ 土地区画整理審議会の同意が必要 |

問題に挑戦!

土地区画整理法に関する次の記述はマルかバツか。なお、この問において「組合」とは、土地区画整理組合をいう。

1.土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。

2.施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。

3.組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、都道府県知事及び市町村長の許可を受けなければならない。

4.組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 土地区画整理法1」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。