今回は、容積率について学習します。

ここも建蔽率と同じく、数字がたくさん出てきますので、赤字になっているものは、確実に覚えてください。

道路と容積率の関係を理解しておくことが、問題を解く鍵になります。

制限と緩和措置の条件は出題ポイントですので、しっかりと学習しましょう。

計算問題は試験には出題されないかもしれませんが、理解をするうえで知っておいた方が良いので、具体例を出して解説します。

敷地面積の最低限度についても解説します。

あこ課長

あこ課長建築基準法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。

容積率とは

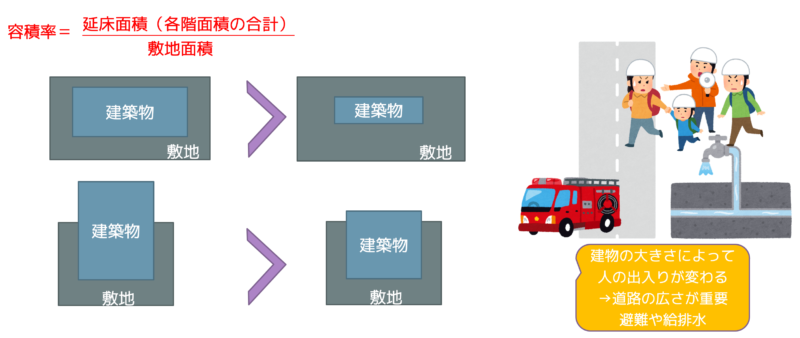

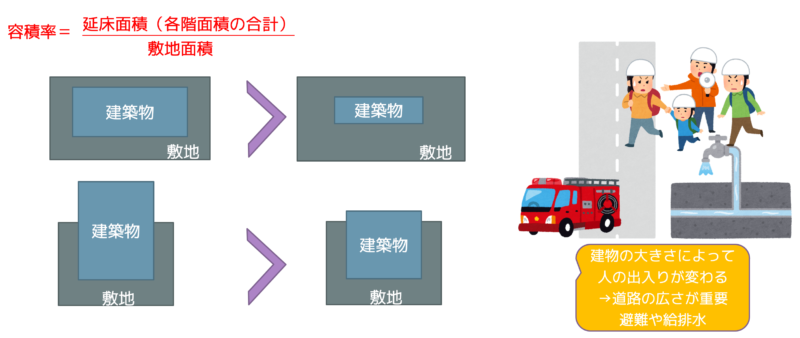

容積率とは建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合。

容積率の最高限度

| 地域・区域 | 容積率の最高限度 |

| 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域・工業専用地域 | 5/10、6/10、8/10、10/10、15/10、20/10 |

| 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域・第二種住居地域 近隣商業地域 準住居地域・準工業地域 | 10/10、15/10、20/10、30/10、40/10、50/10 |

| 商業地域 | 20/10、30/10、40/10、50/10、60/10、70/10 80/10、90/10、100/10、110/10、120/10、130/10 |

| 工業地域 | 10/10、15/10、20/10、30/10、40/10 |

| 用途地域の指定のない区域 | 5/10、8/10、10/10、20/10、30/10、40/10 |

居住環境向上用途誘導地区内の一定の建築物の容積率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において、定められた数値以下とすることが定められており、容積率の制限の緩和が可能となっている。

容積率と道路幅員

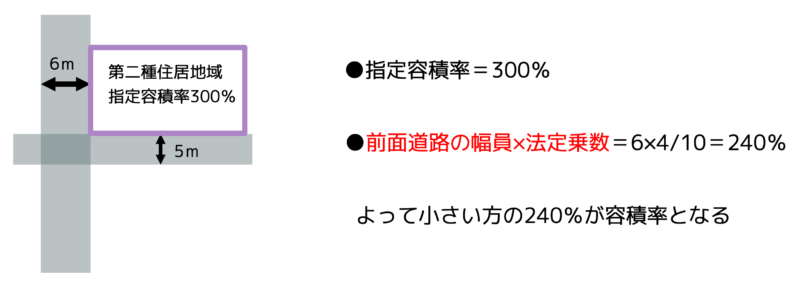

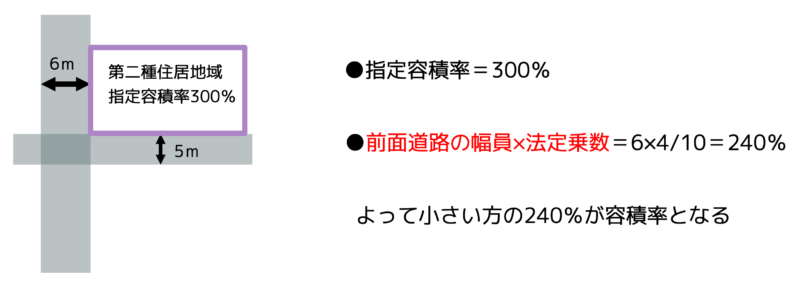

前面道路の幅員が12m未満の場合は、容積率に制限がある。

| 前面道路の幅員が12m以上の場合 | 前面道路の幅員が12m未満の場合 |

| 指定容積率 | ①②のうち小さい方 ①指定容積率 ②前面道路の幅員×法定乗数 →より厳しいものがその敷地の容積率となる |

| 地域 | 法定乗数 |

| 住居系用途地域 | 4/10 |

| その他 | 6/10 |

指定容積率20/10、前面道路幅員13m、住居系用途地域の場合→容積率は20/10=200%

指定容積率20/10、前面道路幅員6m、住居系用途地域の場合→6×4/10=24/10 >20/10 =200%(この場合、より厳しい200%となる)

異なる道路幅員による制限

建築物の敷地面積が2つ以上の道路に面している場合には、最も幅員の広い道路が前面道路になる。

容積率の特例

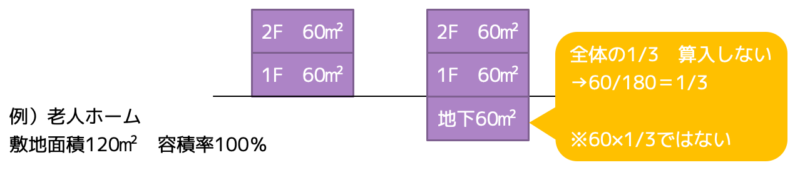

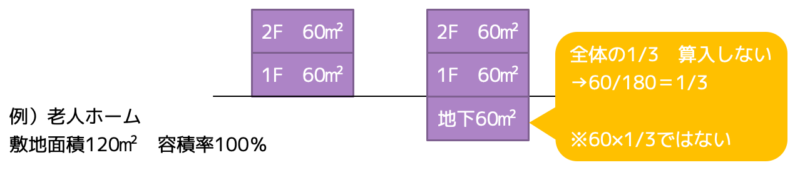

| 建築物の地階で、その天井が地盤面からの高さが1m以下に あるものの住宅または老人ホーム、福祉ホーム等の用途に 供する部分の床面積 | 床面積合計の1/3を限度として延べ面積に算入しない |

| ・建築物のエレベーターの昇降路部分の床面積 ・共同住宅または老人ホーム等の共用の廊下・階段等の床面積 ・宅配ボックスが設置された部分の床面積で一定の範囲内 ・容積率の算定の基礎となる延べ面積には、住宅または老人ホーム等に設ける 機械室その他これに類する建築物の部分(給湯設備等)で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの床面積 | 延べ面積に算入しない |

| 周囲に広い公園等がある建築物で、特定行政庁が、交通上、 安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて 建築審査会の同意を得て許可したもの | その許可の範囲内で容積率の限度が緩和される |

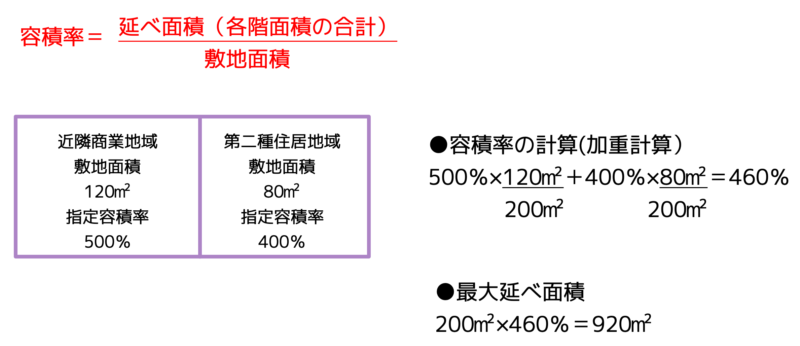

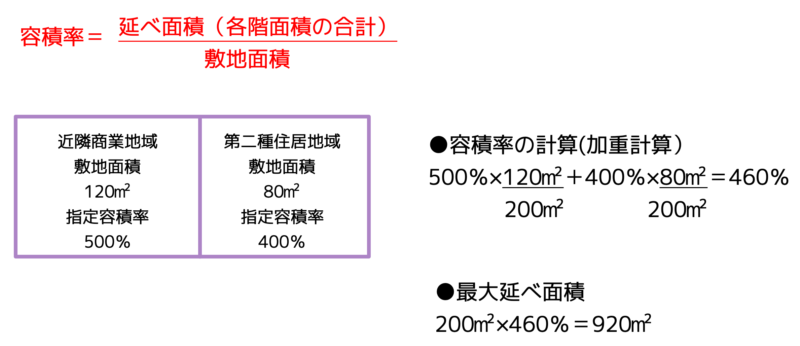

容積率の異なる敷地

容積率の異なる地域にまたがって建築物の敷地がある場合、容積率の限度は、

それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。

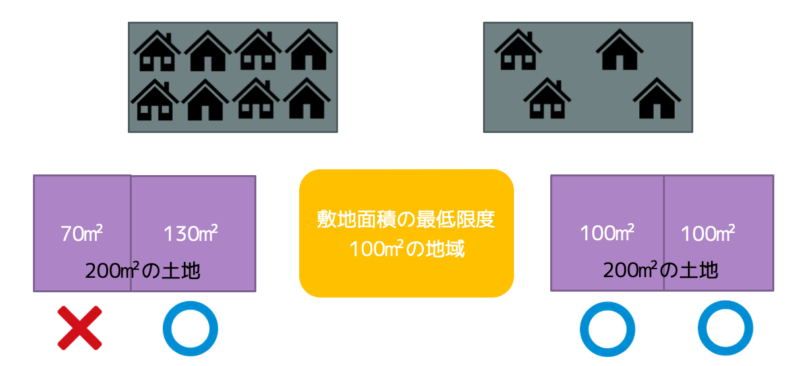

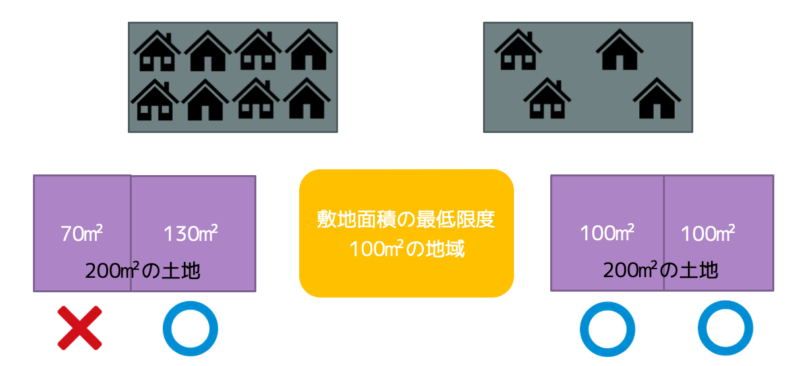

敷地面積の最低限度

すべての用途地域で、必要に応じて都市計画により、200㎡を超えない範囲内で敷地面積の最低限度を定めることができる。

問題に挑戦!

建築物の容積率に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、マルかバツか。

1.容積率の算定に当たり、建築物の延べ面積の1/3を限度として、地下室の床面積を建築物の延べ面積に算入しないとする特例は、住宅以外の用途に供する部分を有する建築物には適用されない。

2.容積率の算定に当たっては、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、その建築物の延べ面積には算入しない。

3.近隣商業地域及び商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、容積率制限は適用されない。

4.建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 容積率」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。