今回は、都市計画法 開発許可について学習します。

この単元は試験によく出るところですので、絶対に理解しておきましょう。

わかりやすいよう細切れにして解説しますので、3回に分けてお送りします。

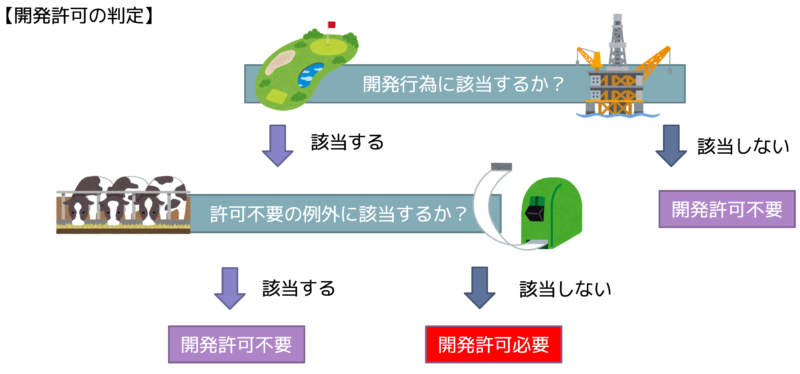

1回目は開発単元の基礎である「開発行為とは」と「許可不要となる開発行為」を解説します。

試験問題を解くコツもお伝えします。

あこ課長

あこ課長開発許可は範囲が広いので、3回に分けて投稿します。

開発許可制度

乱開発を防止し、不良な市街地の形成を防ぐための制度。

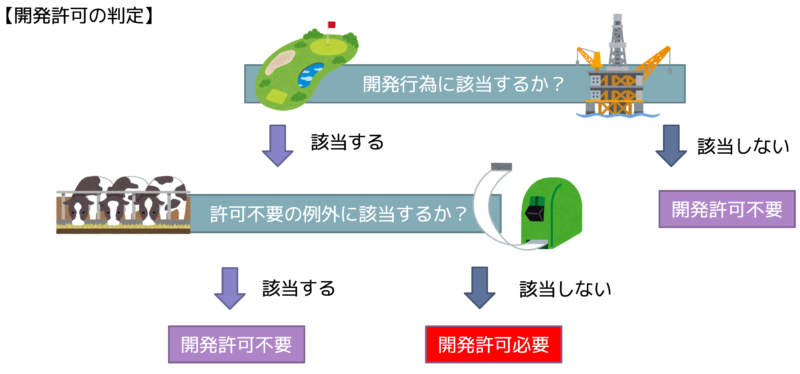

開発行為をするものは、日本全国どこでも原則として、あらかじめ都道府県知事(政令指定都市等ではその指定都市等の長)の許可を受けなければならない。

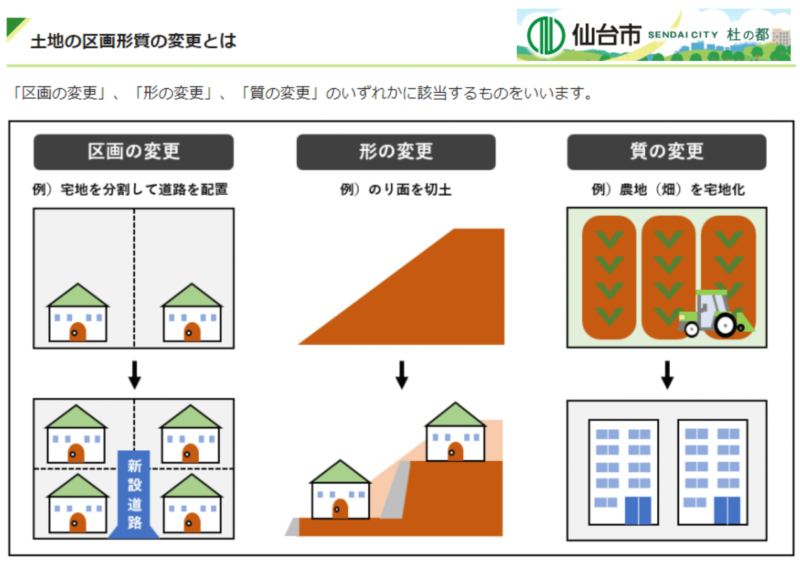

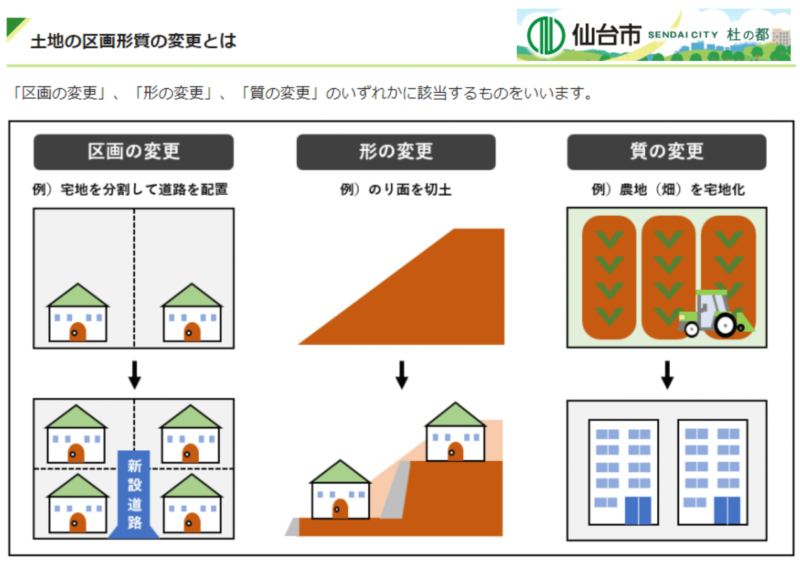

開発行為とは主として、建築物の建築、または、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(造成工事)。

土地の区画形質の変更とは

開発行為に該当する建築物

建築物の建築

一戸建て、ビル、マンションの新築、増改築、移転など。

特定工作物

第一種特定工作物

コンクリートプラント、アスファルトプラントなど。

第二種特定工作物

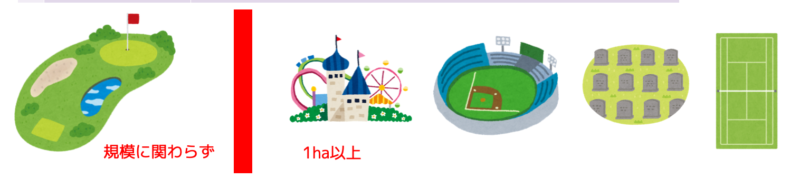

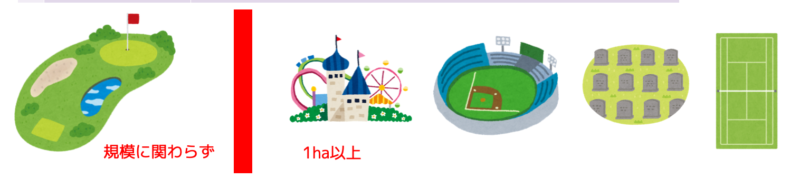

ゴルフコース→規模に関わらず。

運動・レジャー施設(野球場、庭球場、遊園地など)墓園→1ha以上

※1haとは10,000㎡(例:100m×100mの土地)

開発許可不要の例外

例外として、開発許可が不要となる場合がある。

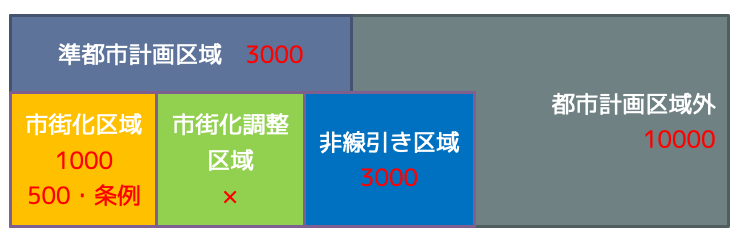

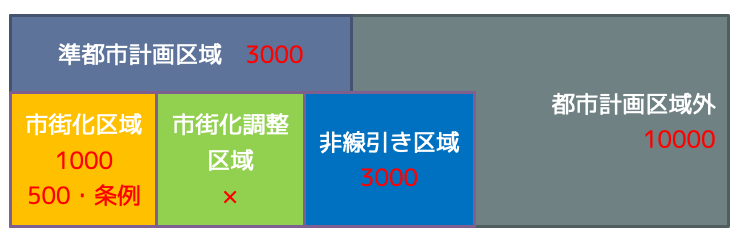

小規模な開発行為

| 市街化区域 | 1,000㎡未満 ・三大都市圏の一定区域は500㎡未満 ・都道府県は条例で300㎡以上1000㎡未満の範囲で定めることができる |

| 市街化調整区域 | 例外なし |

| 非線引き区域 | 3,000㎡未満 |

| 準都市計画区域 | 3,000㎡未満 |

| それ以外の区域 | 10,000㎡未満 |

農林漁業用の建築物

| 市街化区域 | 例外なし |

| 市街化調整区域 非線引き区域 準都市計画区域 それ以外の区域 | ・農林漁業用の建築物(畜舎、温室、サイロ、農機具収納施設など) を建築するために行う開発行為や、農林漁業を営む者の居住用建築物 を建築するために行う開発行為は【許可不要】 ・加工、貯蔵、処理のための建築物は【許可必要】 |

その他の建築物

| 市街化区域 市街化調整区域 非線引き区域 準都市計画区域 それ以外の区域 | ・公益上必要な建築物を建築するための開発行為(駅舎、図書館、公民館、変電所、博物館等) ・都市計画事業の施行として行う開発行為 ・非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 ・通常の管理行為、軽易な行為等(仮設建築物の建築、車庫の建設) |

社会福祉施設、病院、診療所などの医療施設、学校などは開発許可必要。

それ以外の区域以外で行う土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業等の施行として行う開発行為は許可不要。

国、都道府県等が行う開発行為については、知事との協議の成立をもって許可があったものとみなす。

問題の解き方

問題に挑戦!

開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、マルかバツか。

1.市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である

2.市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

3.都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内における住宅団地の建設を目的とした6,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

4.準都市計画区域における変電所の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 開発許可1」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。