今回は、建築基準法の単体規定について学習します。

前回の用語の意味はご覧いただきましたか?

早速、今回から用語が出てきます。

法令上の制限はイラストを見るとイメージしやすいので、イラストも多めにしてあります。

最後に問題演習もありますので、アウトプットまで一気に終わらせましょう。

あこ課長

あこ課長建築基準法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。

単体規定

個々の建築物が満たすべき基準で、全国の建築物に適用される。

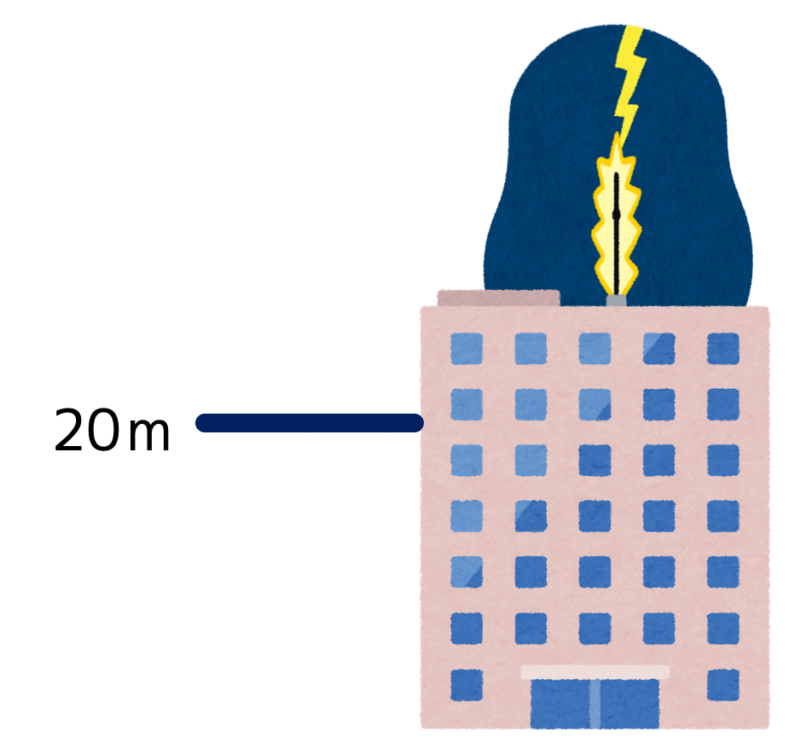

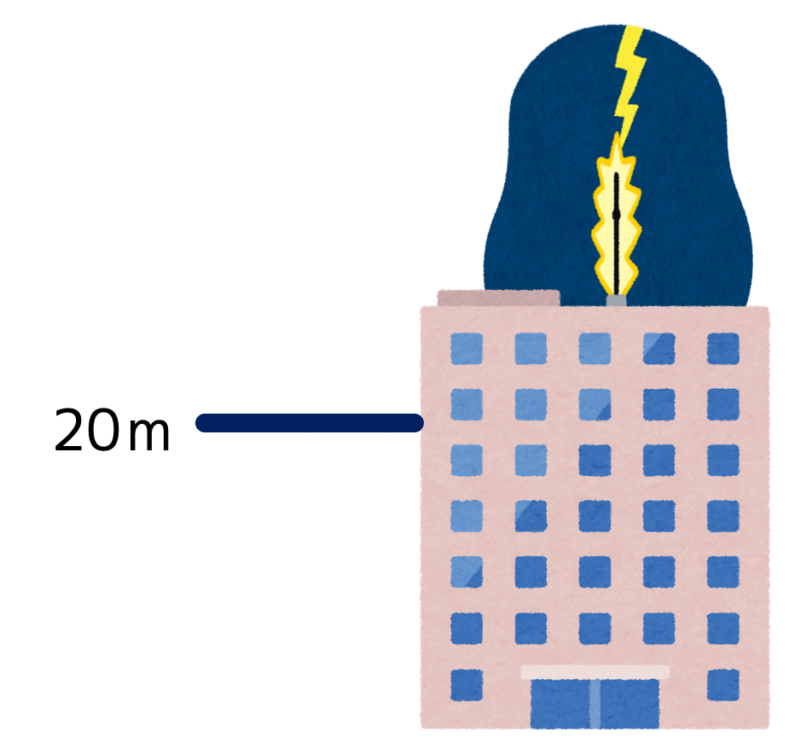

避雷設備

高さが20m超の建築物には、原則として、有効に避雷設備を設けなければならない。

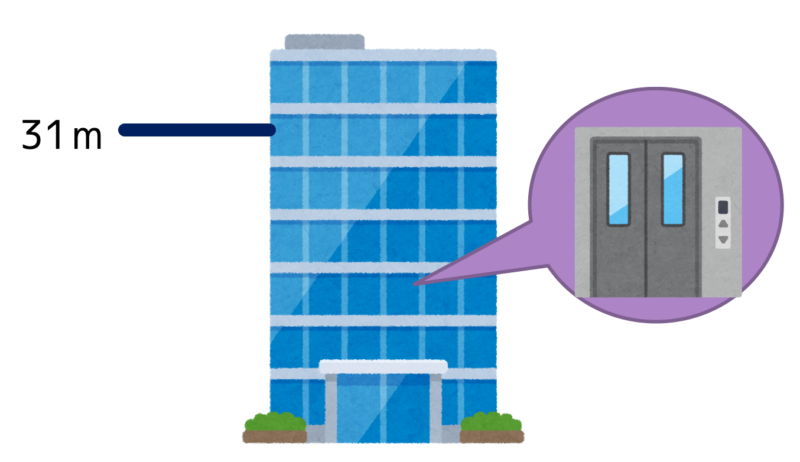

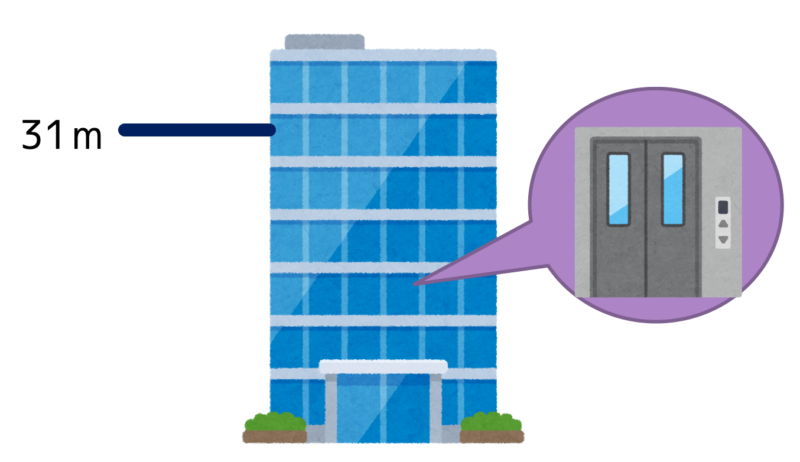

非常用の昇降機(エレベーター)

高さが31m超の建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。

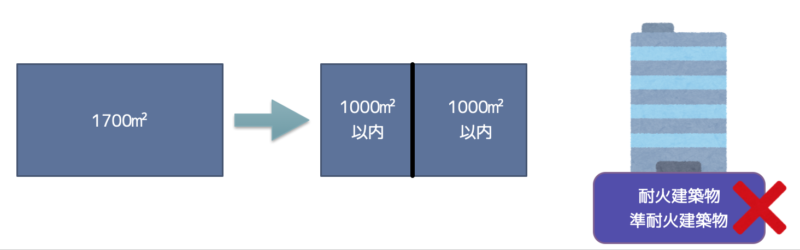

防火壁・防火床

延べ面積が1,000㎡超の建築物(耐火建築物、準耐火建築物を除く)の場合

防火上、有効な構造の防火壁または防火床によって有効に区画し、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内に有効に区画しなければならない。

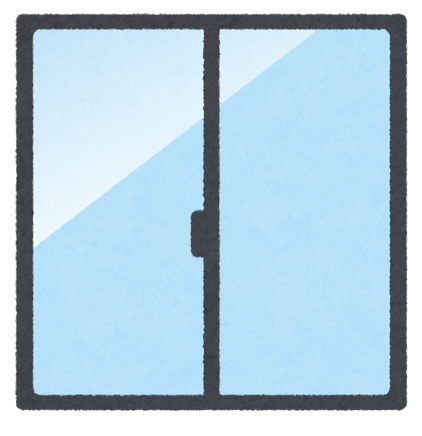

居室の採光、換気

住宅の居室、学校の教室、病院の病室などには、床面積に対して、一定割合以上の採光のための窓、その他開口部を設けなければならない。

※日照を受けることができるものである必要なし。

住宅の場合、採光に有効な部分の面積は、原則、居室の床面積に対して7分の1以上。

国土交通大臣が定める規準に従い、照明設備の設置、有効な採光の方法の確保、その他これらに準ずる措置が講じられているものにあっては10分の1以上とする。

居室には換気のための窓、その他開口部を設けなければならない。

換気に有効な部分の面積は、原則、居室の床面積に対して20分の1以上。

地階における住宅等の居室

住宅の居室、学校の教室、病院の病室または寄宿舎の寝室で、地階に設けるものは、壁および床の防湿の措置等の事項について、衛生上必要な一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。

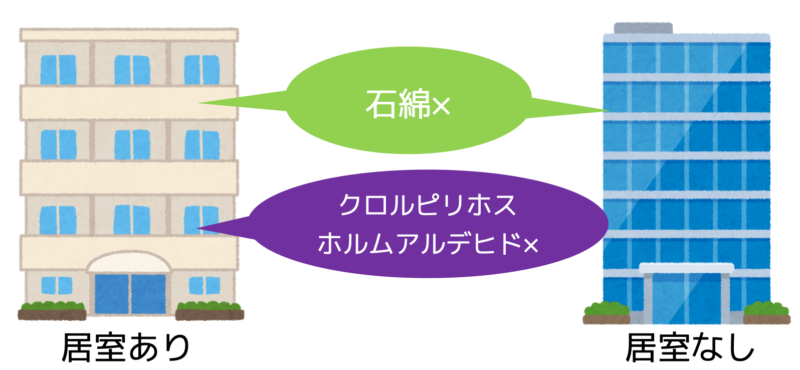

石綿その他の物質の飛散、発散に対する衛生上の措置

①建築物は石綿その他の物質の建物材料からの、飛散または発散による衛生上の支障がないよう、建築材料に石綿等を添加してはならない。

②石綿等をあらかじめ添加した建築材料を使用してはならない。

③居室のある建築物では、①②のほか、石綿等以外の物質で、居室内において衛生上の支障を生ずる恐れがあるものとして、クロルピリホスを添加・使用しないこと。ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料および換気設備について、一定の技術的基準に適合すること。

大規模建築物の主要構造部(床、屋根、階段を除く)

| 対象となる建築物 | 主要構造部が適用すべき基準 |

| ①階数が4以上(地階を除く) ②高さが16m超 ③倉庫・自動車倉庫・自動車修理工場等で高さが13m超 | 原則として、一定の技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの等としなければならない 防火構造など |

構造耐力

建築物は自重、圧力、地震等の振動、衝撃に耐えられる安全な構造にしなければならない。

建築物の区分に応じ、安全上必要な構造方法に関し、一定の技術的基準に従った構造計算によって、安全性が確認されたものでなければならない。

①高さが60mを超える建築物。

②高さが60m以下の建築物のうち

・木造で、地階を除く階数4以上であるもの、または高さ16m超の建築物

・鉄骨造で、地階を除く階数4以上の建築物、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造で、高さ20m超の建築物、その他これらに準ずる一定の建築物

③高さ60m以下の建築物のうち、②の建築物を除き

・木造で、地階を除く階数3以上であるもの、または延べ面積300㎡超のいずれかを満たす建築物㎡超のいずれかを満たす建築物

・木造以外で、地階を含む階数2以上、延べ面積200㎡超のいずれかを満たす建築物

・特殊建築物で、延べ面積200㎡超の建築物

災害危険区域

地方公共団体は、条例で津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を、災害危険区域として指定することができる。

災害危険区域内における住宅用建築物の建築の禁止等で、災害防止上必要なものは条例で定める。

条例による制限の付加・緩和

地方公共団体は、その地方の気候・風土の特殊性、又は特殊建築物の用途・規模により一定の場合においては、条例で必要な制限を付加することができる。

都道府県知事が指定する区域以外の区域では、市町村は土地の状況により必要と認める場合、国土交通大臣の承認を得て、条例で一定の制限を緩和することができる。

倉庫等

その用途に供する3階以上の部分の床面積が200㎡以上であるものは、耐火建築物としなければならない。

階段の手すり

階段には手すりを設けなければならない。しかし、高さ1m以下の階段の部分には手すりを設けなくても良い。

問題に挑戦!

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア.一室の居室で天井の高さが異なる部分がある場合、室の床面から天井の一番低い部分までの高さが2.1m以上でなければならない。

イ.3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

ウ.石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。

エ.高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。

1.一つ 2.二つ 3.三つ 4.四つ

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 単体規定」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。