今回から建築基準法の集団規定を学習します。

今日は「道路」について学習しましょう。

道路とは、普段、皆さんが使っているあの道路です。

法令上の制限は、数字とか会議で決められているようなルールをひたすら覚えないといけませんが、道路は家を出るとすぐ見えるものなのでイメージしやすいですね。

今日学んだことを意識しながら、道路を見てみると面白いですよ。

あこ課長

あこ課長建築基準法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。

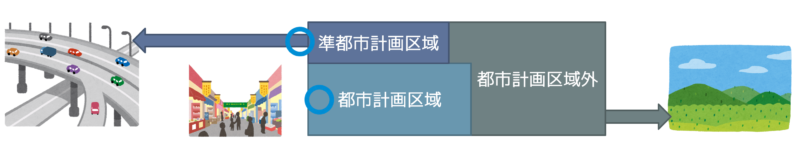

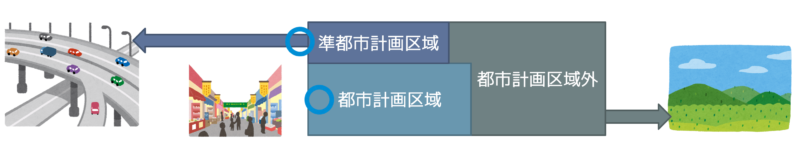

集団規定

市街地における環境を守り、安全を維持するために、建築に関して規制を課す。

原則として、都市計画区域および準都市計画区域内で適用される。

例外として、都市計画区域、準都市計画区域外であっても、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて、指定する区域内においては、地方公共団体は条例で一定の事項について、必要な制限を定めることができる。

建築基準法上の道路

建築基準法上の道路

| 42条1項 | 幅員4m以上 ※特定行政庁がその地方の気候や 風土の特殊性により必要と認めて 都道府県都市計画審議会の議を経て 指定する区域内では幅員6m以上となる | ①道路法による道路(国道・都道府県道・市区町村道) ②都市計画法等による道路 ③建築基準法が施行された際、現に存在していた道 または都市計画区域、準都市計画区域に指定された際 すでに存在していた道 ④都市計画法・道路法等で、2年以内に道路を作る事業が 予定され、かつ特定行政庁が指定したもの ⑤①~④以外の私道であり、かつ一定の基準に適合する もので、特定行政庁からその道路の位置指定を受けたもの |

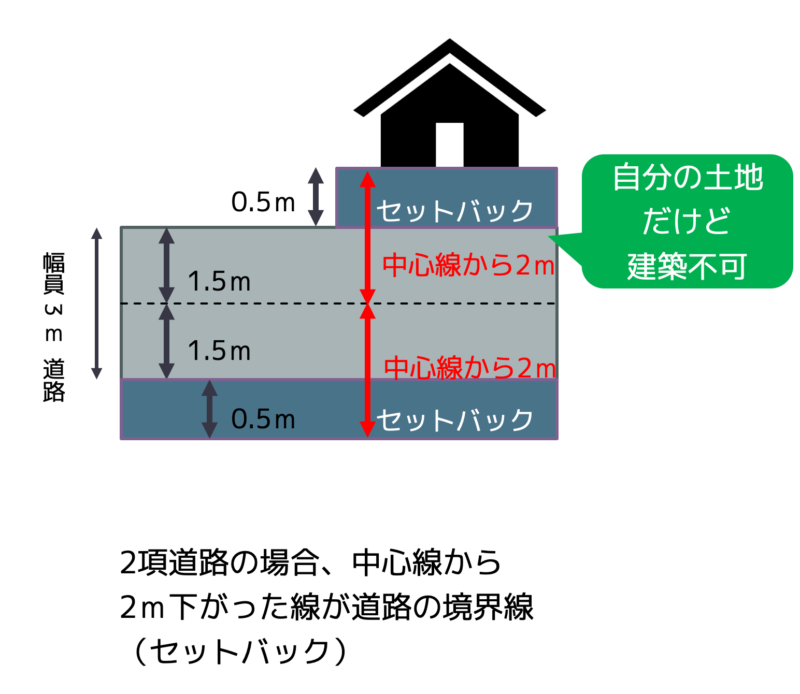

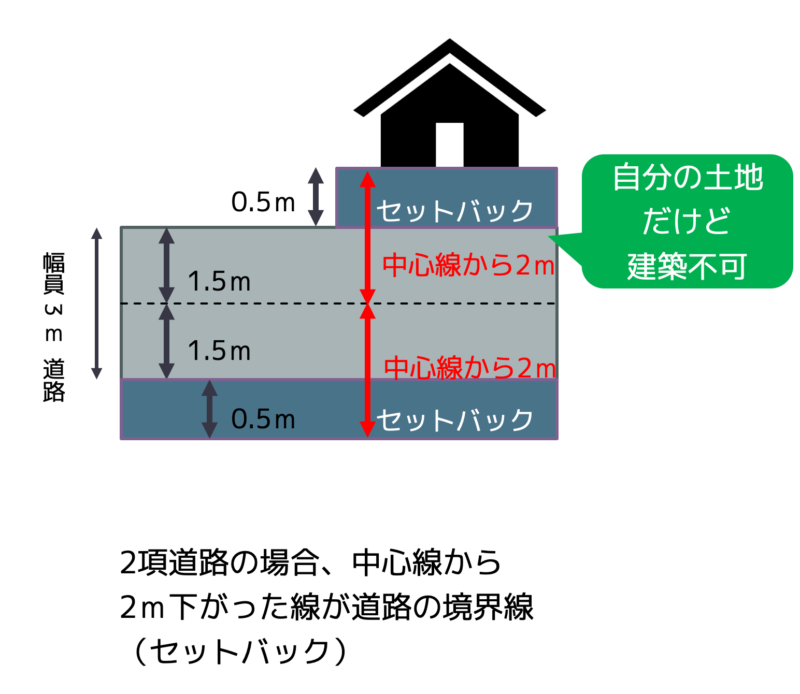

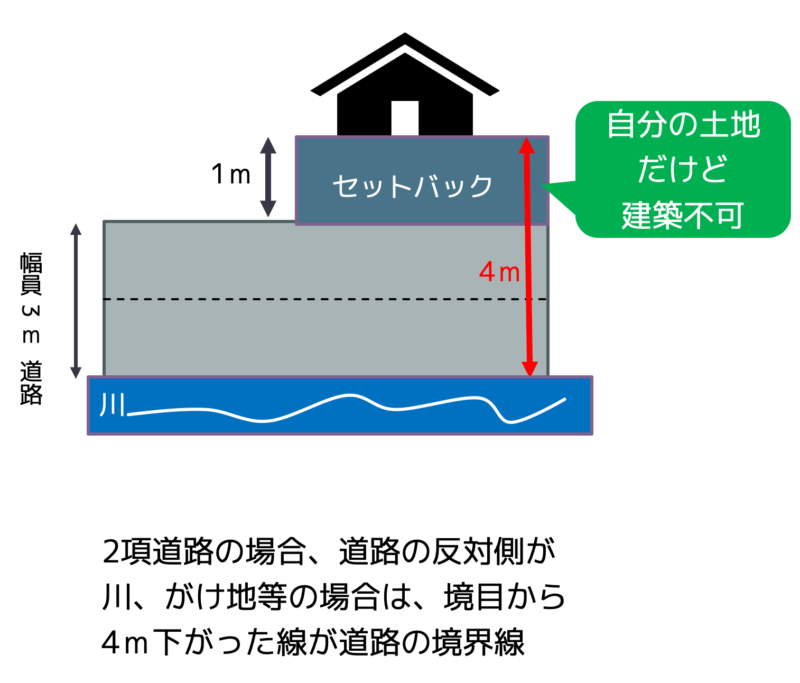

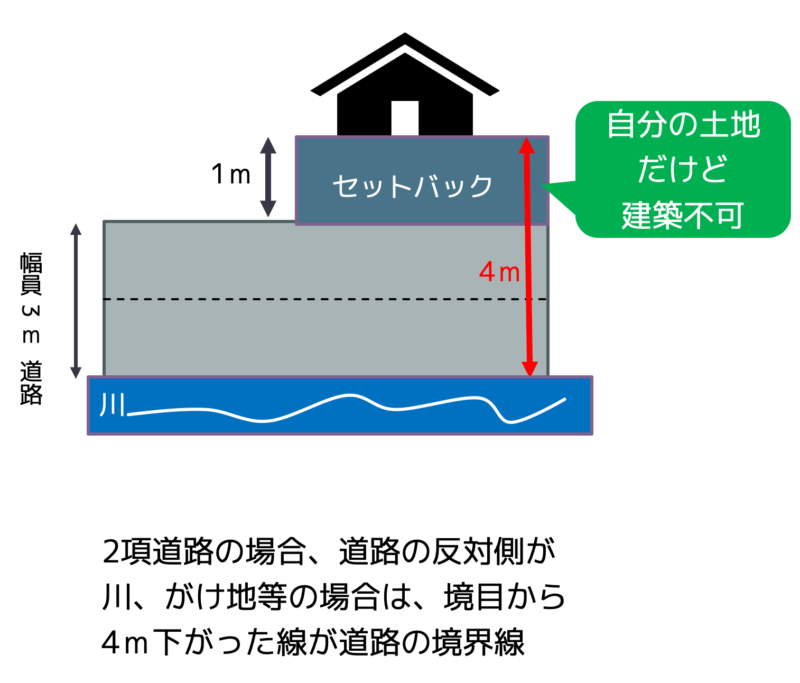

| 42条2項 | 幅員4m未満 | ⑥③の場合で、すでに建築物が立ち並んでおり、特定行政庁 が指定したもの ※この場合、道路中心線から2mが道路とみなされる |

道路の役割

道路が4mなかったら?

家が道路に接していなかったら?

道路内に建物は建つ?

これらのことを学習します。

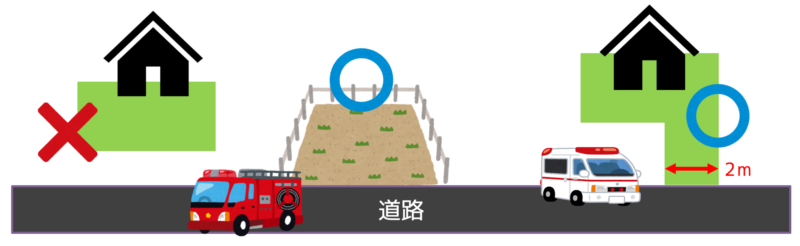

セットバック

セットバックの部分は道路とみなされるので、建物の建築や塀の築造は認められない、かつ、建蔽率、容積率の計算上、敷地面積に算入されない。

例)建蔽率60%の地域で、200㎡の土地に家を建てる→200×60%=120㎡の建築面積

セットバック部分が20㎡ある→(200-20)×60%=108㎡の建築面積

セットバックがある場合には、道路の幅員を4mとして容積率を算出する

前面道路の幅員による容積率計算

例)容積率200% 幅員4m、住居系4/10の場合→4×4/10=160% 容積率160%

容積率200% 幅員3m、住居系4/10の場合→3×4/10=120%とならない!

セットバックで4mにしたなら、4×4/10=160% 容積率160%

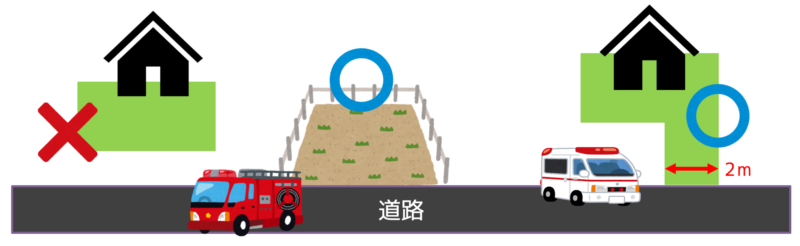

建築物の接道義務

| 原則 | 建築物の敷地は建築基準法の道路に2m以上接していなければならない ※自動車専用道路(高速道路)× |

| 例外 | ①4m以上の道に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとして用途及び、規模に関して特定行政庁が、交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めるもの ②周囲に広い空地がある建築物等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上、支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したもの |

※地方公共団体は特殊建築物や、3階以上の建築物、延べ面積が1000㎡超の建築物や、敷地が袋路状道路のみに接する延べ面積が150㎡超の建築物(1戸建てを除く)などについて、条例で必要な接道義務の制限を付加できる。(緩和は×)

道路内の建築制限

| 原則 | 道路内に建築物や敷地を造成するための擁壁を建築してはいけない |

| 例外 | ①地盤面下に設ける建築物(地下街など) ②公衆便所、巡査派出所などの公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したもの ③公共用歩廊(アーケード)などの一定の建築物で、特定行政庁があらかじめ建築審査会の同意を得て、安全上、防火上、および衛生上問題がないと認めて許可したもの |

その他制限等

私道の変更や廃止によって、接道義務違反となる場合には、特定行政庁はこれらを禁止または制限することができる。

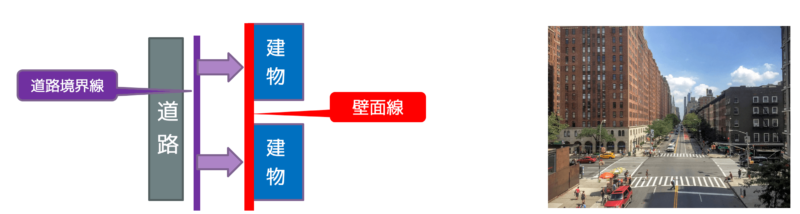

特定行政庁は、建築物の位置をきれいにそろえる目的で壁面線の指定をすることができる。

指定された場合は、建築物の壁またはこれに代わる柱や高さ2m超える門または塀は、壁面線を超えてつくってはいけない。

例外として、地下の部分と特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱などの場合はOK。

問題に挑戦!

建築物の敷地又は建築物と道路との関係に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によればマルかバツか。

1.建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが、この幅員については、地方の特殊性等により加重されることはない。

2.建築物は、地下に設けるものであっても、道路に突き出して建築してはならない。

3.私道の所有者が私道を廃止し、又は変更する場合、その私道に接する敷地に与える影響のいかんによっては、特定行政庁から、その廃止又は変更を禁止し、又は制限されることがある。

4.建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、同法の規定が適用された際の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 道路規制」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。