宅建業法のヤマ場と言っても過言ではない、三大書面の1つ、重要事項説明、35条書面について学習します。

毎年必ず出題される単元になりますし、他の単元とも組み合わされて2~3問出るところです。

ここが完璧になると、宅建業法の点取りが楽になりますね。

重要事項説明は宅建業者が買主、借主に説明することなので、買う人、借りる人が物件を買ったり、借りたりするうえで、必要な情報を説明するという点を理解していれば、問題で悩んだとしても常識を駆使して回答できます。

基礎的なことを理解したら、あとは問題パターンを、過去問を使って覚えましょう。

あこ課長

あこ課長35条書面の単元は2回に分けて投稿します。

35条書面の説明対象

35条書面は物件を購入、賃貸する際の判断材料を記載した書類。

説明の対象は売買の場合は買主、交換の場合は両当事者、貸借の場合は借主。※売主、貸主不要。

宅建業者の説明義務

重要事項説明は宅建業者の義務であり、宅建士の義務ではない。

説明は契約が成立するまでの間に、重要事項説明書(35条書面)を作成し、相手に交付して行う。

宅建業者は契約が成立するまでに、宅建士を使って説明しなければならない。

宅建士は専任の宅建士でなくてもOK。

説明をするときはお客さんが請求しなくても宅建士証を提示しなければならない。

重要事項説明書には宅建士の記名が必要。※押印は必要なし。

宅建業者は35条書面の交付に代えて、宅建士に電磁的方法であって、宅建士の記名に代わる措置を講じたものにより提供させることができる。これは、売主等の承諾を得ることが必要。この場合、宅建業者は宅建士に書面を交付させたものとみなされる。

重要事項説明の注意点

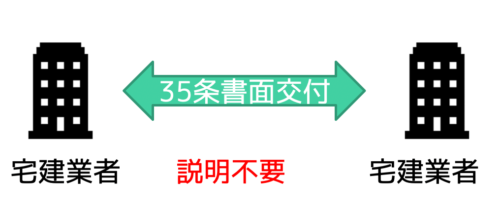

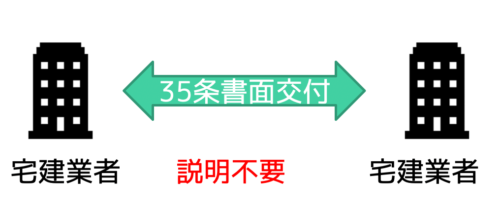

宅地建物の取得予定者が宅建業者の場合は、35条書面の交付(電磁的方法による提供を含む)だけでよく、宅建士による説明は不要。

相手方からの請求がない限り、宅建士証の提示も不要。

ただし、売買の対象が「不動産信託受益権」の場合は、取得者が宅建業者でも宅建士による説明が必要。

重要事項説明及び書面交付の場所は、どこで行ってもOK。

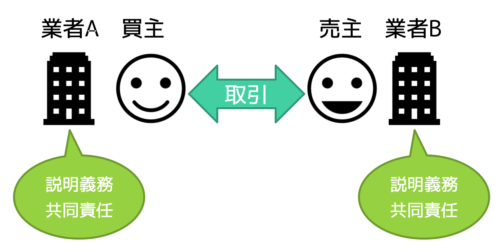

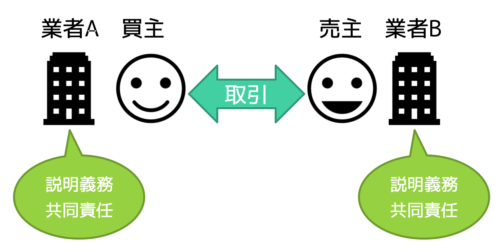

1つの取引に複数の業者が関与する場合、すべての業者に説明義務が課されている。

すべての業者の宅建士が記名する。

1つの業者が代表して説明をしたり、関与した業者がそれぞれ分担して説明することも可能。

その際、説明の誤りについては、すべての業者は共同して責任を負わなければならない。

35条書面 宅地建物の売買・交換の場合

物件に関する事項

| 1 | 登記された内容 ・抵当権など登記された権利の種類、内容、登記名義人または登記簿の表題部に記録された所有者の氏名を説明。 説明する時点で登記されている権利について説明するので、物件を引渡すまでに抵当権が抹消される予定で あってもその旨を説明する。 |

| 2 | 法令に基づく制限 ・都市計画法、建築基準法等における造成や建築等の制限など。具体的な制限の内容。 |

| 3 | 私道に関する負担に関する事項 ・将来の負担も含み私道負担の有無、私道面積、通行使用料等の負担額。 |

| 4 | 飲用水、電気、ガス等の供給施設、排水施設の整備状況 ・未整備であればその整備の見通しや、その整備にあたって負担金が課されるかなど負担に関する事項。 |

| 5 | 未完成物件の場合 工事完了時の形状、構造 ・宅地:造成工事完了前→完了時の形状、構造、宅地に接している道路の構造と幅員等。 ・建物:建築工事完了前→完了時の形状、構造、主要構造部、内装および外装の構造や仕上げ等。 |

| 6 | 土砂災害警戒区域内、造成宅地防災区域内、津波災害警戒区域内にある時はその旨 |

| 7 | 水防法の規定により市町村の長が提供する図面(水害ハザードマップ)に表示されているときは、 水害ハザードマップにおけるその宅地建物の所在地 |

| 8 | 住宅性能評価を受けた新築住宅の場合はその旨 |

| 9 | 石綿(アスベスト)の使用の有無の調査結果が記録されているときはその内容 (実施は義務ではない) |

| 10 | 昭和56年6月1日以降に新築工事に着手したものを除く建物が、指定確認検査機関等による一定の 耐震診断を受けたものであるときはその内容(実施は義務ではない) |

| 11 | 既存の建物であるときは、建物状況調査(インスペクション)等に関する事項 ・既存の建物であるときは、実施後1年(鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造の 共同住宅等にあっては2年)を経過していない建物状況調査の実施の有無や実施している場合は その結果の概要。(実施は義務ではない) |

| 12 | 既存の建物であるときは、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況 ・確認の申請書、確認済証、検査済証、建物状況調査の結果についての報告書、既存住宅にかかる 建設住宅性能評価書等の保存の状況 |

取引に関する事項

| 13 | 代金、交換差金以外に授受される金銭の額、および目的 ・手付金等の額と目的 ※代金や交換差金は重要事項説明の対象外 |

| 14 | 契約の解除に関する事項 ・契約の解除が可能な場合、手続きや解除の効果について |

| 15 | 損害賠償額の予定または違約金に関する事項 ・損害賠償額の予定、違約罰としての違約金を定めるか否か |

| 16 | 手付金等の保全措置の概要 ・宅建業者が自ら売主の場合、お客さんから受け取ったお金を返せるようにするための 保全措置義務の概要 |

| 17 | 支払い金、預り金を受領する場合の保全措置の有無、概要 ・宅建業者が取引の相手方などから、支払い金、預り金を受領する場合、保全措置を講ずるか 否か。保全措置を講ずる場合はその概要。※50万円未満のものについては説明義務なし |

| 18 | ローンのあっせんの内容、およびローン不成立の場合の措置 ・住宅ローン等をあっせんする場合、融資額、金利、返済方法などのあっせんの内容や融資条件。 ローンが受けられなかった場合の措置。 |

| 19 | 契約内容不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結、その他の措置の有無・概要 ・宅地建物が種類、品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任 の履行に関して、保証保険契約等を講ずるか否か。講ずる場合におけるその措置の概要。 |

| 20 | 割賦販売 ・分割払いを条件として販売する。(代金の全部または一部について、引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売する) ・現金販売価格、割賦販売価格、頭金・賦払いの額、支払い時期・方法等を説明 |

問題に挑戦!

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述はマルかバツか。

1.重要事項説明書には、代表者の記名があれば宅地建物取引士の記名は必要がない。

2.重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい

3.宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。

4.重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。

答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 35条書面」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。