この単元は「業務開始までの順番」が本当によく出題されます。

「供託してから届出」なのか「届出してから供託」なのか、今のうちに完璧にしておきましょう(正解は供託→届出!)。

また、事務所が増えた場合や本店が移転した場合に「どこの供託所を使うか?」という問題も頻出です。

「常に主たる事務所の最寄りの供託所」という鉄則と、有価証券が含まれる場合の「保管替え不可(二重供託)」のルールをしっかり整理して、得点源にしていきましょう!

あこ課長

あこ課長営業保証金の単元は2回に分けて投稿します。

営業保証金制度とは

宅地や建物の取引は金額が大きく、何かトラブルが起こると損失も大きくなるので、その損失を保証する仕組み。

宅建業者が営業保証金を供託し、届出をする。届出をしなければ事業ができない。

取引をした業者が倒産してもお客さん(宅建業者除く)は、営業保証金から還付してもらえる。

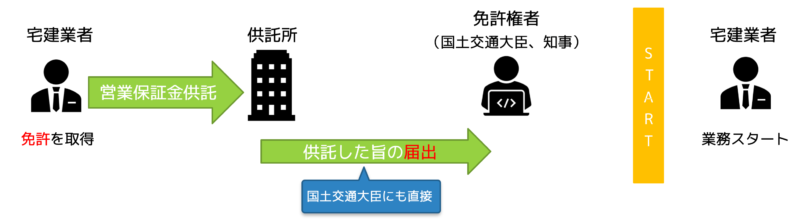

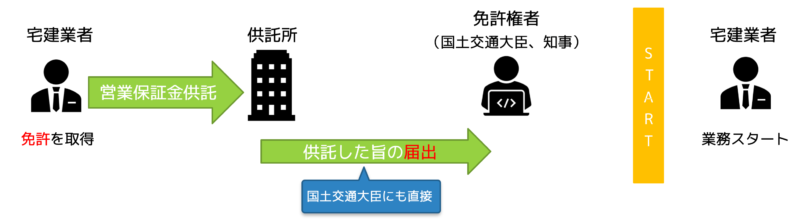

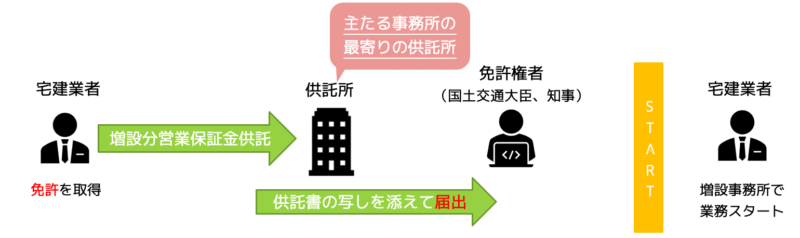

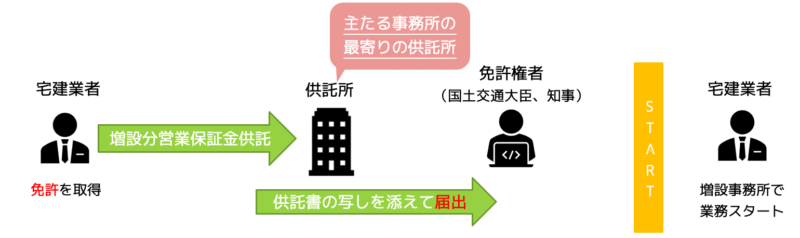

業務開始までの流れ

宅建業者は免許を取得し、業務を開始するまでに、営業保証金を主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に供託しなければならない。

宅建業者は供託した旨を免許権者に届出した後でなければ、業務を開始することはできない。

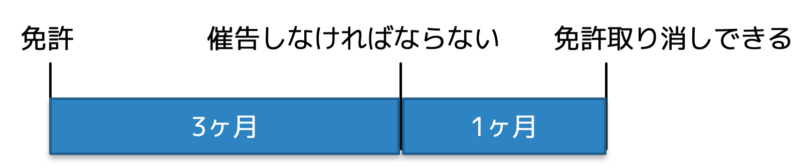

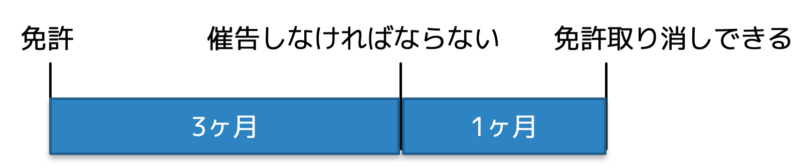

免許権者は、免許を与えた後、3ヶ月経っても供託した旨の届出がない場合、届出をするよう催告しなければならない。

催告が到達してから1ヶ月以内に業者が届出をしない場合は、免許権者は免許を取り消すことができる。(任意)

営業開始までの順番は【免許→供託→届出→事業開始】となる。

事務所増設した場合の業務開始までの流れ

宅建業者は増設事務所で業務を開始するまでに、営業保証金を主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に供託しなければならない。

宅建業者は供託した旨を免許権者に届出した後でなければ、業務を開始することはできない。

営業保証金の供託

営業保証金の供託は、宅建業者が供託所に対して行い、その金額は主たる事務所(本店)は1,000万円、従たる事務所(支店)は1ヵ所につき500万円の合計額である。

主たる事務所と従たる事務所分を全額一括納入しなければならない。

従たる事務所分を供託する場合も、主たる事務所の最寄りの供託所に供託する。

現金(金銭)や一定の有価証券で供託することが可能。

| 国債 | 地方債・政府保証債 | その他の有価証券 | 株券・手形・小切手 | |

| 額面評価 | 100% | 90% | 80% | ✕ |

満期になった国債を地方債に替えるなど、すでに供託している営業保証金を他のものと差し替えることを営業保証金の変換という。

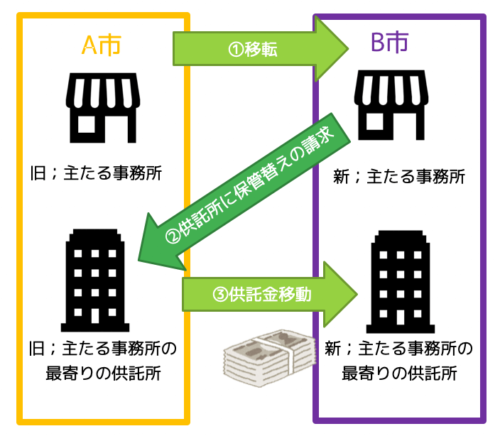

保管替え

主たる事務所が移転した場合、供託所を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に替える必要がある。

◎金銭のみで供託の場合

①A市からB市に主たる事務所が移転した場合。

②遅滞なく費用を予納して、営業保証金を供託しているA市の供託所に対し、移転後のB市の主たる事務所の最寄りの供託所へ保管替えの請求を行う必要がある。

③A市の供託所からB市の主たる事務所の最寄りの供託所へ、供託金が移動する。

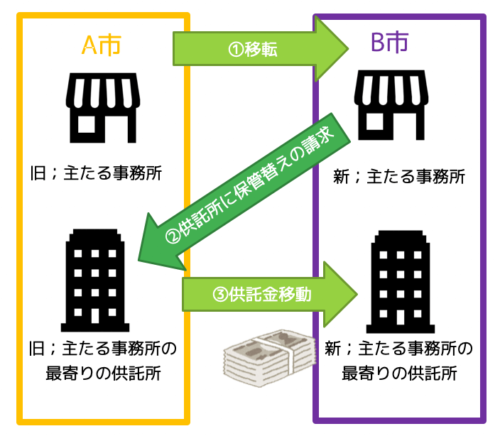

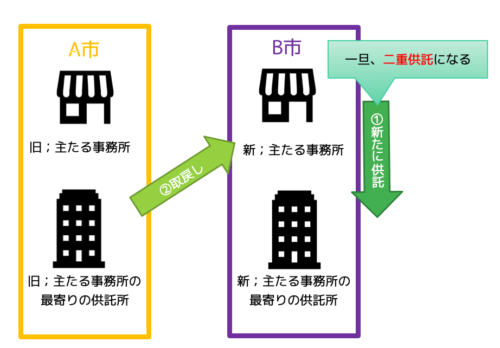

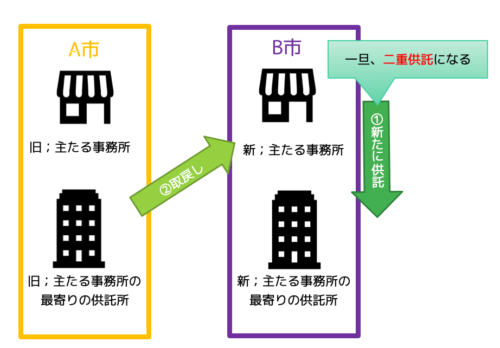

二重供託

◎有価証券で供託、または、金銭と有価証券の両方で供託の場合、保管替え請求できない

①A市からB市に主たる事務所が移転した場合、遅滞なく、営業保証金を移転後のB市の主たる事務所の最寄りの供託所に、新たに供託しなければならない。(二重供託になる。)

供託は金銭でも有価証券でも良い。

金銭部分だけ保管替えということはできない。

②移転先の新しい供託所に供託した後、A市の供託所から営業保証金を取り戻す。この場合、公告不要。

問題に挑戦!

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述はマルかバツか。

1.宅地建物取引業の免許を受けた者は、事業を開始した日から3月以内に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2.宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3.金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

4.本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。

答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 営業保証金1」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。