この単元は「営業保証金制度」との比較問題が頻出です。

特に混乱しやすいのが「誰が」「どこに」「いつまでに」お金を払うかです。

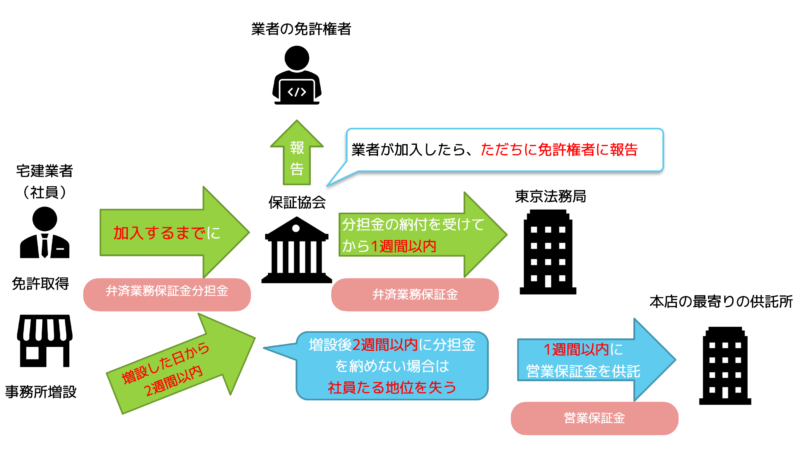

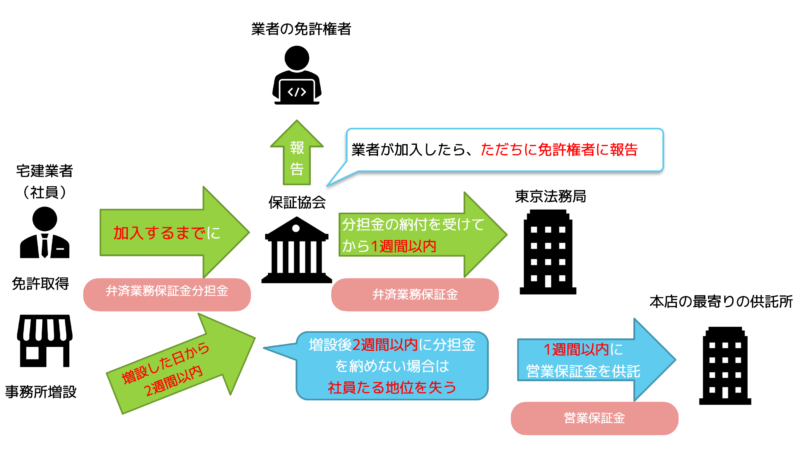

営業保証金の場合は宅建業者が最寄りの供託所へ供託、保証協会の場合は宅建業者が保証協会へ納付後、保証協会が東京法務局へ供託です。

また、事務所増設時の語呂合わせ「にこにこ(2週間)納付、イライラ(1週間)供託」を覚えておくと、期間の引っかけ問題にも即座に対応できますよ!

あこ課長

あこ課長保証協会の単元は2回に分けて投稿します。

営業保証金と保証協会

新たに業務を始める宅建業者には、営業保証金は高額で負担が大きい。

そこで保証協会に納付すれば、営業保証金の供託は免除とし、宅建業を始めることができる制度。

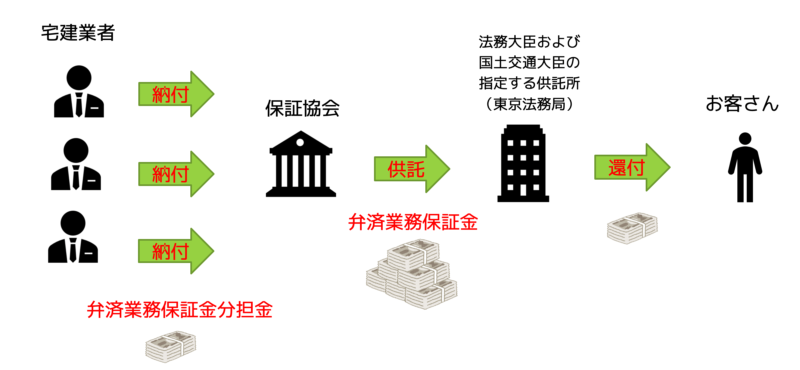

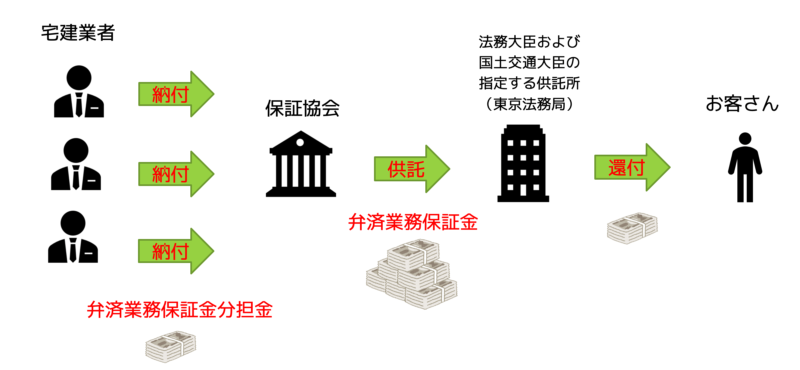

弁済業務保証金分担金と弁済業務保証金

宅建業法を勉強していく中で、営業保証金と保証協会という単元になっていますが、実際は営業保証金と対になる用語は弁済業務保証金です。

「分担金・納付」は宅建業者から保証協会。

「保証金・供託」は保証協会から供託所。

供託所は宅建業者の最寄りの供託所ではなく、法務大臣及び国土交通大臣の指定する供託所、現在は東京法務局。

保証協会の社員

保証協会は国土交通大臣の指定を受けた一般社団法人であり、社員は宅建業者のみ。

保証協会が名称、住所・事務所の所在地を変更する場合、あらかじめ、国土交通大臣に届出が必要。

| 必要的業務 | 任意的業務 | |

| 業務内容 | ・苦情の解決(苦情の申出・解決結果について 社員に周知させる) ※宅建業者は保証協会から説明や資料の提出を 求められたときは、正当な理由がない限り これを拒んではいけない。 ・宅建業に関する研修 ・弁済業務 | ・一般保証業務 ・手付金等保管事業 ・宅建業者団体に対する研修費用の助成 ・宅建業の健全な発達を図るために必要な業務 |

任意的業務は国土交通大臣の承認を受けて保証協会が行うことができる業務。

保証協会への任意加入

宅建業者は保証協会に任意で加入することができる。

ただし、重ねて2つの保証協会に加入することはできない。

宅建業者が新たに保証協会に加入したときは、保証協会はただちにその旨を業者の免許権者に届出しなければならない。

社員が社員となる前に取引をしたものが有する債権に関する弁済によって、自己の弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、担保の提供を求めることができる。

弁済業務保証金分担金の納付

宅建業者は保証協会に加入するまでに分担金を納付しなければならない。

金銭のみで納付。(有価証券は×)

| 主たる事務所(本店) | 従たる事務所(支店)1ヵ所につき | |

| 金額 | 60万円 | 30万円 |

保証協会の場合)本店と支店2ヵ所の宅建業者の場合、保証協会に納付する額は60万+30万×2で合計120万円。

営業保証金の場合)本店と支店2ヵ所の宅建業者の場合、供託額は1,000万+500万×2で合計2000万円。

※保証協会の社員でも、お客さんに還付するときは、営業保証金の額が弁済の限度額となる。

弁済業務保証金の供託

保証協会は宅建業者から分担金の納付を受けた日から1週間以内に、納付相当額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

弁済業務保証金は有価証券も可能。

| 国債 | 地方債・政府保証債 | その他の有価証券 | 株券・手形・小切手 | |

| 額面評価 | 100% | 90% | 80% | ✕ |

保証協会が弁済業務保証金を供託した場合には、納付した宅建業者の免許権者に対して届出をしなければならない。

事務所を増設した場合

宅建業者は事務所を増設した場合、増設した日から2週間以内に増設に係る額の分担金を保証協会に納付しなければならない。

増設後2週間以内に分担金を納めない場合は社員たる地位を失う。

保証協会の社員たる地位を失った場合に、引き続き宅建業者として仕事をしたい場合は、その日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

供託しない場合は、監督処分としての業務停止処分事由に該当することとなる。

保証協会への加入・事務所増設の流れを図解

問題に挑戦!

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入した場合に関する次の記述は、マルかバツか。

1.Aは、保証協会に加入したときは、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

2.Aは保証協会に加入した後に新たに事務所を開設したときは、その日から2週間以内に、営業保証金500万円を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。

3.弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者には、Aが保証協会の社員となる前にAと宅地建物の取引をした者は含まれない。

4.Aは、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 保証協会1」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。