弁済業務保証金の還付の流れと、取戻しを学習します。

営業保証金との比較は必須です。還付額がいくらになるのか?の計算問題もよく出題されるところです。

動画やブログでインプットをし、問題を解いてアウトプットしていきましょう。

このバランスが、宅建合格への近道です。

あこ課長

あこ課長保証協会の単元は2回に分けて投稿します。

弁済業務保証金の還付を受けられる者

還付を受けることができる者は営業保証金と同じ。

宅建業者と宅建業に関して取引をした者で、その取引により生じた債権を有する者。

もちろん宅建業者は除かれる。

社員が社員となる前に取引をした者も含まれる。

宅地建物の購入や、媒介・代理を依頼したことによって生じた代金の返還請求権や損害賠償請求権を持っている人は還付を受けることができる。

広告をつくった広告代理店の報酬請求権、融資をした銀行の返還請求権や働いていた従業員の給料債権では還付を受けることができない。

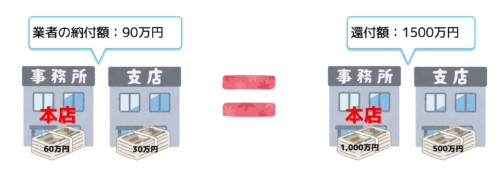

弁済業務保証金の還付金額

還付の限度額は、その業者が営業保証金制度を利用していた場合に、還付を受けることができる額に相当する額の範囲内。

弁済業務保証金の還付 図解

保証協会の還付

還付充当金を2週間以内に納付しないと、宅建業者は社員の地位を失う。

宅建業者は社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託し、免許権者に届出なければいけない。

業者が倒産などすると、還付充当金の納付がされないおそれがあるので、それに備えて保証協会は弁済業務保証金から生じる利息などを積み立てている。(弁済業務保証金準備金)

還付による不足分に弁済業務保証金準備金を充てても、まだ不足分が穴埋めできなかった場合、全社員に対して特別弁済業務保証金分担金を納付するよう通知する。

社員はこの通知を受けた日から1ヵ月以内に納付しないと、社員の地位を失う。

弁済業務保証金の取戻し

保証協会は社員が納付した分担金の額に相当する金額を、供託所から取り戻すことができる。

その後、社員が保証協会からその取戻額に相当する分担金の返還を受けることができる。

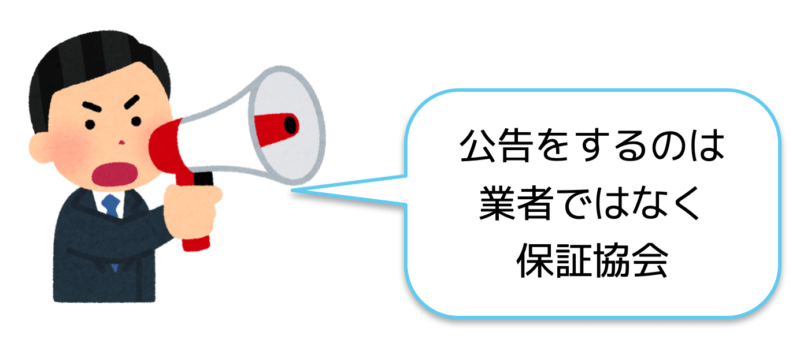

| 取り戻し金額 | 取戻し事由 | 公告の要否 |

| 全額 | 業者が保証協会の社員で なくなった | 原則;6ヵ月以上の期間を定めて、債権者に対する 保証協会の認証を受けるため、申し出るべき旨を 公告する →その期間後でなければ社員に返還できない |

| 一部 | 事務所の一部廃止 | 例外;公告不要 →ただちに社員に返還できる |

供託所等に関する説明

宅建業者は取引の相手方に契約が成立するまでの間に、営業保証金や弁済業務保証金の供託所等の情報を伝えなければならない。(保証金の額等は不要)

宅建業者が相手方の場合は伝える必要はない。(還付の対象ではないから)

従業員でもOK、口頭でもOK。(宅建士でなくてもOK・書面でなくてもOK)

問題に挑戦!

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)又はその社員に関する次の記述はマルかバツか。

1.300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。

2.保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。

3.保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。

4.宅建業者が保証協会の社員の地位を失い、弁済業務保証金分担金の返還を受けようとする場合、Aは、一定期間以内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨の公告をしなければならない。

答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 保証協会2」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。