今回は、遺留分・配偶者居住権・贈与について学習します。

計算問題もありますので、頭が混乱するかもしれません。

公式はしっかり覚えておきましょう。

また、配偶者居住権と配偶者短期居住権は比較して覚えるといいですよ。

相続単元は、宅建試験でよく出題されるところですので、ポイントをおさえてまんべんなく学習しておきましょう。

インプットをしたら、必ずアウトプットしてくださいね。

あこ課長

あこ課長前回の相続・遺言とともに相続単元として出題されます。

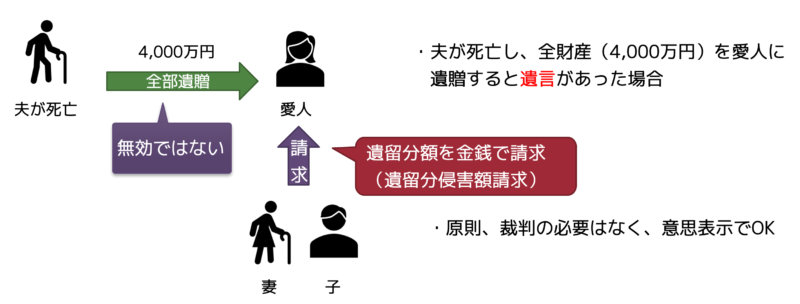

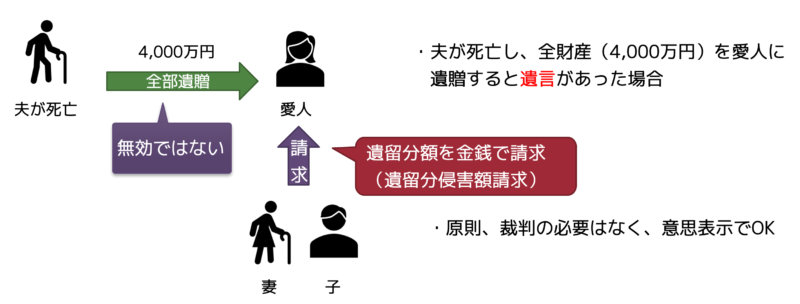

遺留分とは

遺言によって被相続人の全財産を特定の人に遺贈するとなった時、残された相続人に、最低限保証された取り分。

遺留分計算

法定相続分×2分の1。

例)愛人に4,000万円遺贈する遺言があった場合、妻は1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4

4分の1である1,000万円を請求できる。※妻と子の場合。

相続人が直系尊属のみの場合は、法定相続分×3分の1。

◎兄弟姉妹には遺留分はない。

相続の放棄・欠格・廃除で相続権がない者は、遺留分権も失う。

遺留分侵害額請求の期間

①相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年。

②相続の開始を知らなかったときは、相続開始から10年。

遺留分の放棄

遺留分は相続開始前に放棄することができる。

ただし、家庭裁判所の許可が必要。(相続開始後は自由)

遺留分を放棄したものは、遺留分侵害額請求をすることはできない。(相続人にはなれる)

遺産分割

共同相続人は5年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。(更新可能)

ただし、その期間の終期は相続開始の時から10年を超えることができない。

共同相続人は、いつでも協議によって遺産の全部または一部の分割ができる。この協議には全員の合意が必要だが、調わない場合は家庭裁判所に対して分割請求できる。

遺産の分割は、相続開始時にさかのぼって効力を生じる。

相続開始時から10年経過すると、法定相続分によって遺産分割がされる。

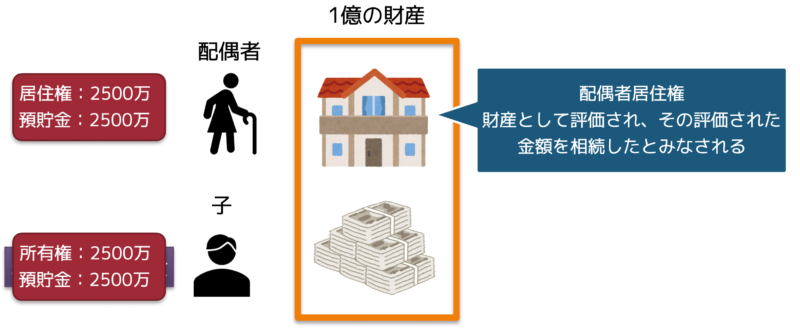

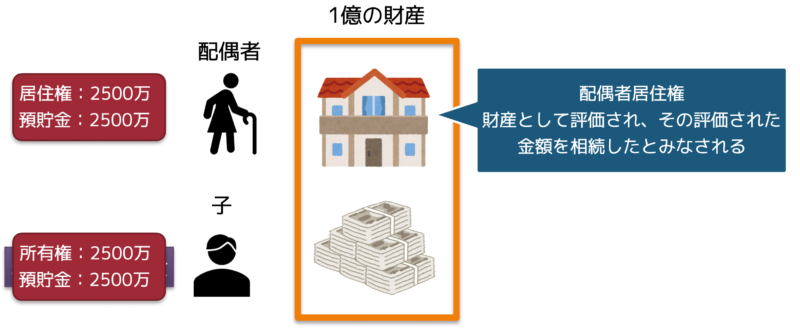

配偶者居住権

被相続人の配偶者が、相続開始時に遺産に属する建物に住んでいた場合、その居住権を無償で使用・収益できる権利。(所有権ではない・相続していなくてもよい)

被相続人の配偶者のみが取得できる。

居住建物のみ対象。

相続開始時に居住していなければならない。(配偶者以外の者と共有していた場合は× 例:被相続人と子の共有名義)

①遺産分割②遺贈により配偶者居住権を取得できる。

居住建物の全部について、無償で使用・収益できる。

原則として配偶者が生きている間、権利が存続する(終身または一定期間)。ただし、別段の定めもできる。

登記できる。(登記義務者は所有者)

配偶者短期居住権

被相続人の配偶者が相続開始時に、遺産に属する建物に無償で住んでいた場合、一定の期間、その居住権を無償で使用できる権利。

被相続人の配偶者のみが取得できる。

居住建物のみ対象。

相続開始時に無償で居住していなければならない。

居住建物の一部または全部についても、無償で使用できる(収益できない)

①配偶者を含む共同相続人で遺産分割を行う場合、遺産分割により居住建物の帰属が確定した日、または相続開始日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までが存続期間。

②①以外の場合、居住建物取得者の配偶者短期居住権の消滅の申入れ日から6か月を経過する日までが存続期間。(申入れを行わなかったらずっと配偶者短期居住権は存在する)

登記できない。

贈与契約

無償の契約で、成立に書面が不要の諾成契約。

書面によらない、口約束などでした贈与は、履行の終わった部分を除いて、各当事者が解除できる。

不動産贈与の場合、書面作成していない場合、所有権移転登記がされれば、引渡しがなくても、履行が完了したものとみなされる。

無償のため、贈与者は原則として、目的物が特定されたときの状態で引き渡せば、受贈者から契約不適合責任を問われない。

ただし、受贈者も一定の負担を負うという負担付贈与の場合は、贈与者はその負担の限度で売主と同様の担保責任を負う。

問題に挑戦!其の壱

成年Aには将来相続人となるB及びC(いずれも法定相続分は2分の1)がいる。Aが所有している甲土地の処分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。

1.Aが精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況になった場合、B及びCはAの法定代理人となり甲土地を第三者に売却することができる。

2.Aが「相続財産全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子であるときはCには相続財産の4分の1の遺留分があるのに対し、B及びCがAの兄弟であるときはCには遺留分がない。

3.Aが「甲土地全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡し、甲土地以外の相続財産についての遺産分割協議の成立前にBがCの同意なく甲土地を第三者Dに売却した場合、特段の事情がない限り、CはBD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる。

4.Aが遺言なく死亡し、B及びCの協議により甲土地をBが取得する旨の遺産分割協議を有効に成立させた場合には、後になってB及びCの合意があっても、甲土地をCが取得する旨の遺産分割協議を成立させることはできない。

問題に挑戦!其の弐

甲建物を所有するAが死亡し、Aの配偶者Bが甲建物の配偶者居住権を、Aの子Cが甲建物の所有権をそれぞれ取得する旨の遺産分割協議が成立した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、マルかバツか。

1.遺産分割協議において、Bの配偶者居住権の存続期間が定められなかった場合、配偶者居住権の存続期間は20年となる。

2.Bが高齢となり、バリアフリーのマンションに転居するための資金が必要になった場合、Bは、Cの承諾を得ずに甲建物を第三者Dに賃貸することができる。

3.Cには、Bに対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務がある。

4.Cは、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 遺留分・配偶者居住権・贈与」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。