今回から、区分所有法について学習します。

これで権利関係は最後になります。

2回に分けてお届けしますが、今回は、用語の意味を知り、しっかりイメージを持っていただこうと思います。

この区分所有法は毎年試験で出題される単元ですので、基礎をしっかりやっていきましょう。

用語の意味が分かり、何を言っているかのイメージができれば、初見問題でも慌てなくてもすみます。

「過半数」「4分の3」などの数字も出てきますので、暗記も必要となってきます。

ボリュームが多く大変かもしれませんが、絶対ここから1点取るんだ!という気持ちで学習しましょう。

問題は次回、まとめてやりますのでお楽しみに♪

あこ課長

あこ課長ボリュームがありますので、2回に分けて投稿します。

区分所有法

分譲マンションに関する法律。

区分所有法の用語

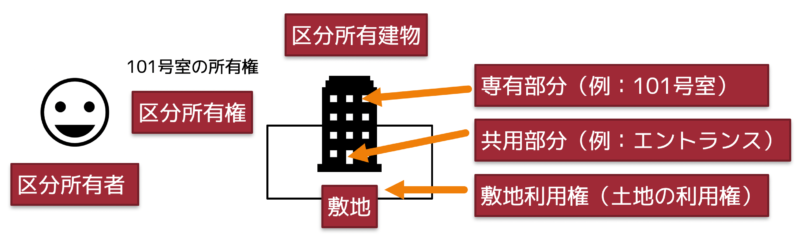

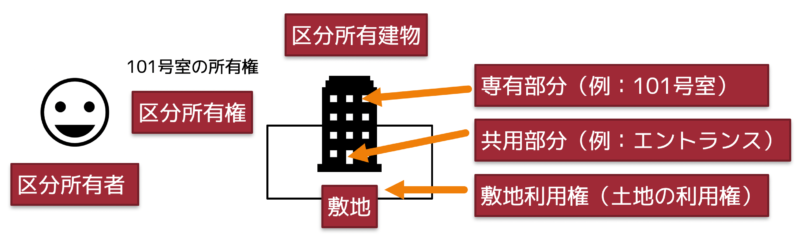

専有部分とは、区分所有権の対象となる建物の部分。

共用部分とは、専有部分以外の部分で、区分所有者が共同で使う部分。

法定共用部分とは、マンションの構造上、当然に共用で使うところ。エントランス、エレベーター、階段、廊下など。登記はできない。

規約共用部分とは、本来は専有部分となる部分だが、規約により共用部分とされた部分や附属建物部分。集会室、倉庫など。登記をしなければ、共有部分であることを第三者に対抗できない。

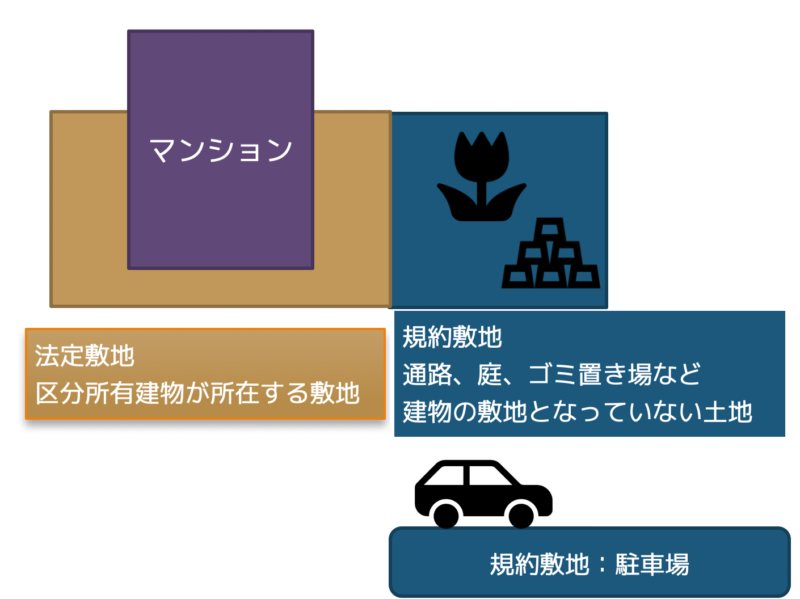

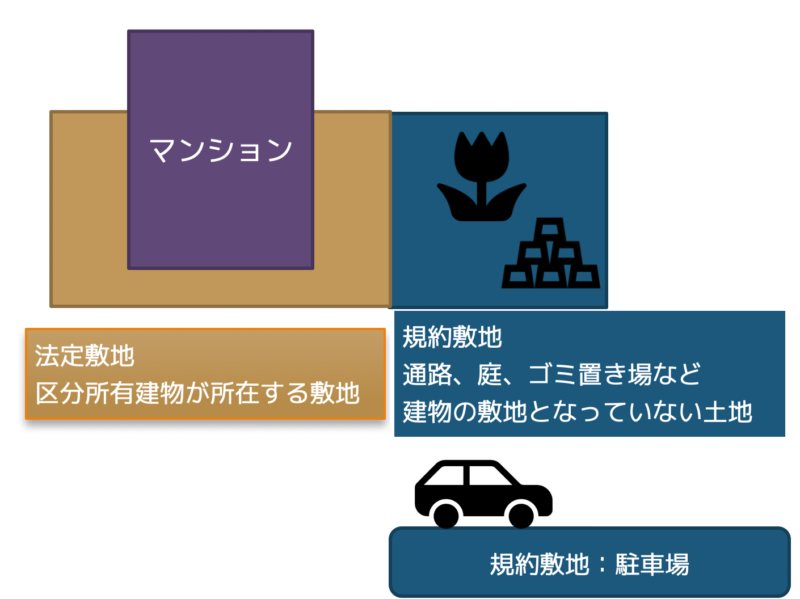

敷地利用権

専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利。

敷地利用権は、規約の定めがあるときを除いて、専有部分と分離して処分することはできない。

敷地権

敷地利用権として登記した権利。

建物または附属建物と分離処分ができないもの。

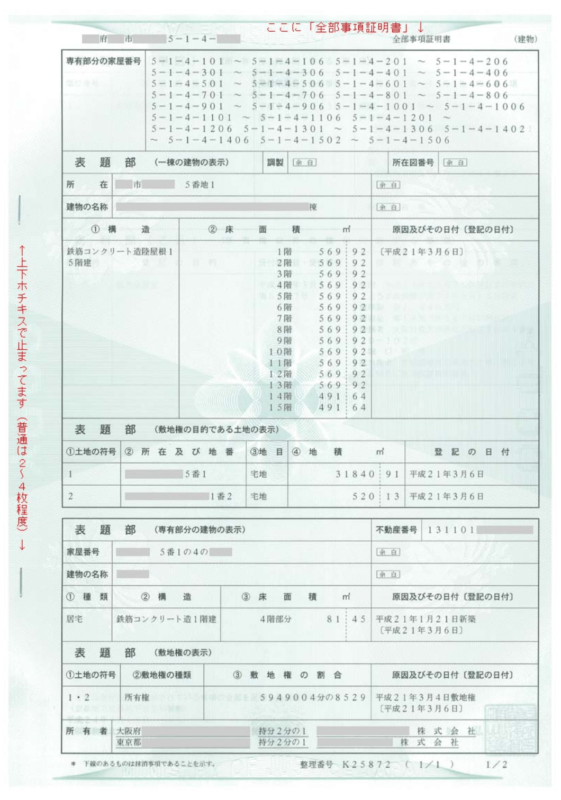

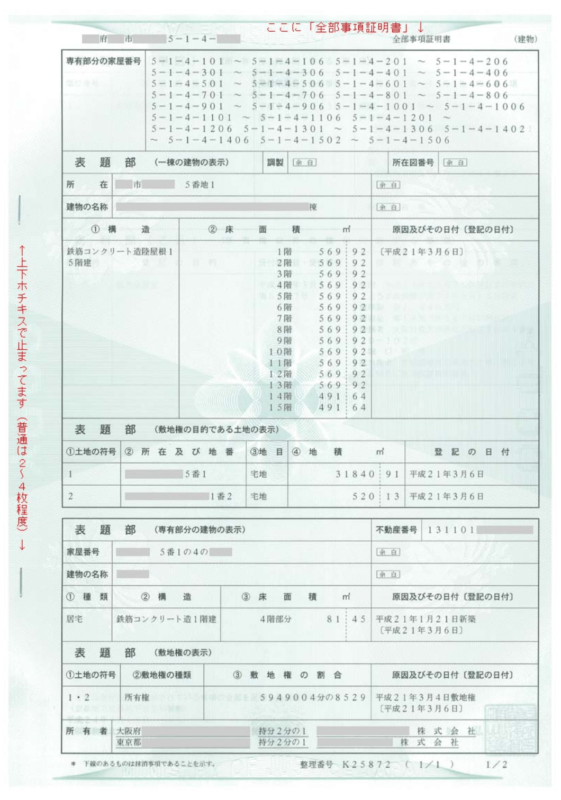

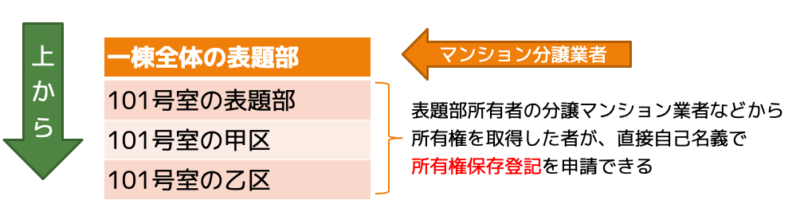

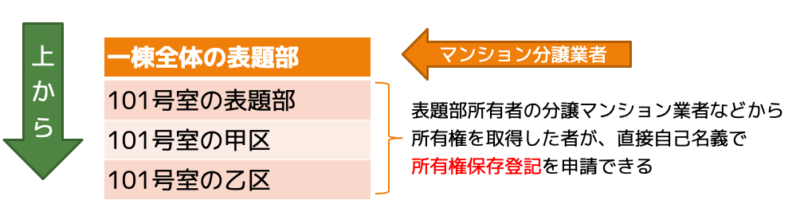

区分建物の登記

対抗要件

専有部分は、区分所有権は登記によって第三者に対抗できる。

法定共用部分は、共用部分である旨の登記がなくても当然に第三者に対抗できる。(例;廊下や階段)

規約共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない(例;事務室)

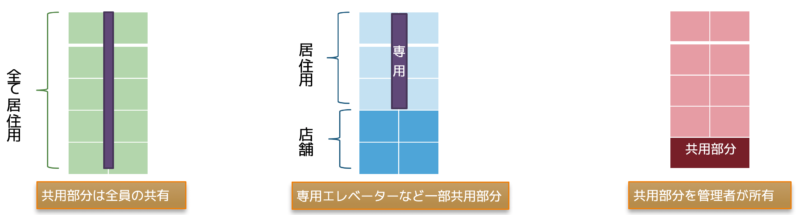

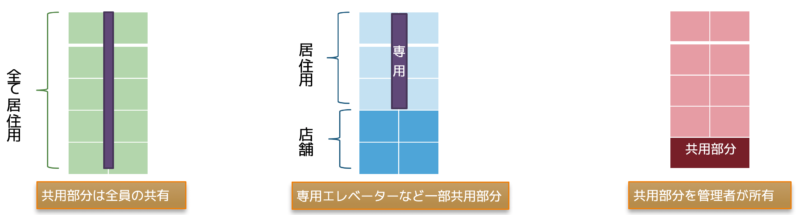

共用部分

共用部分は規約で別段の定めをしない限り、区分所有者全員の共有だが、一部の区分所有者のみが利用するのが明らかな場合は、その者だけで共有する。(一部共用部分)

規約に特別の定めがあるときは、管理者が共用部分を所有することができる。

共用部分の持分は、原則、専有部分と分離して処分することができない。

共用部分の持分

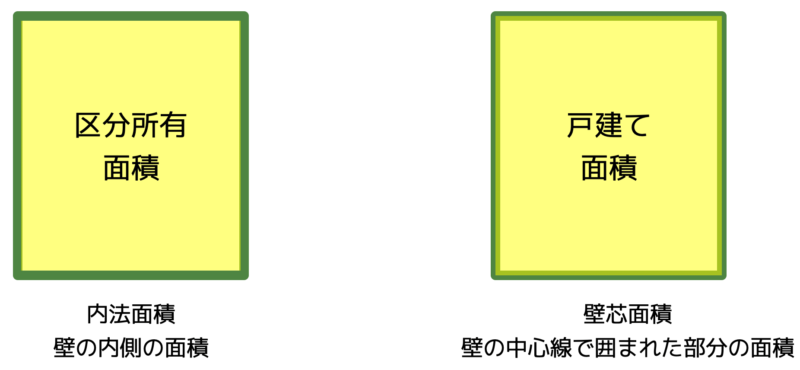

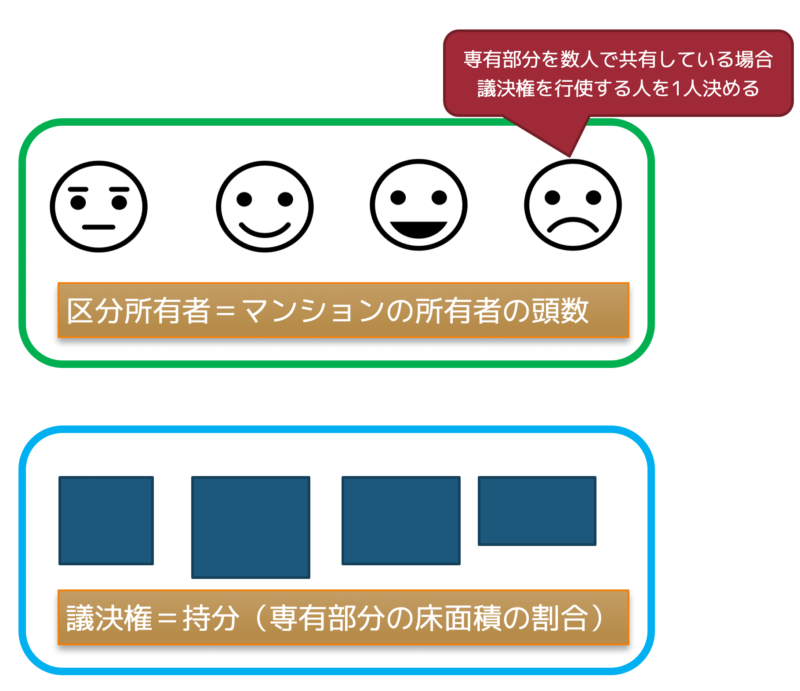

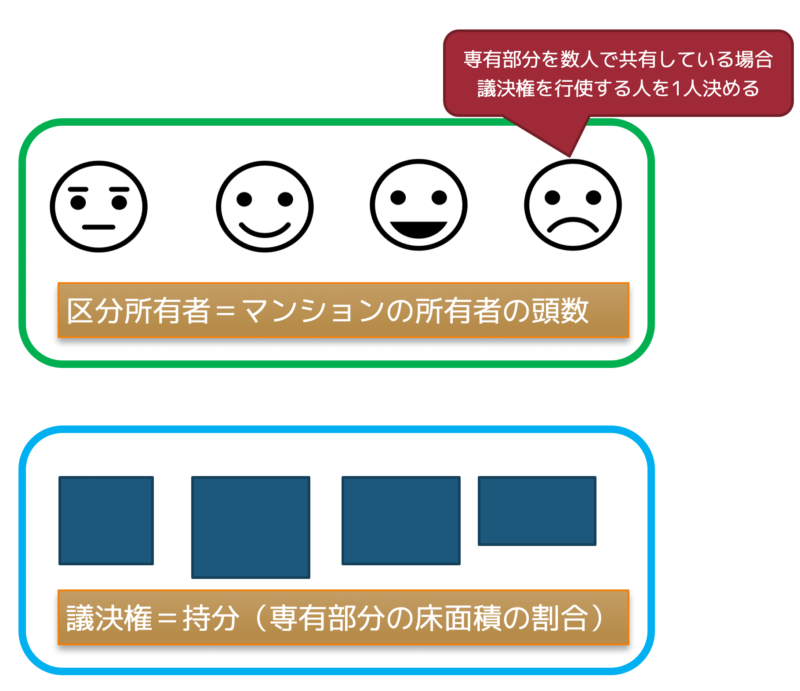

共用部分の持分は原則として、専有部分の床面積の割合。

共用部分に関する費用負担は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者がその持分に応じて負担。

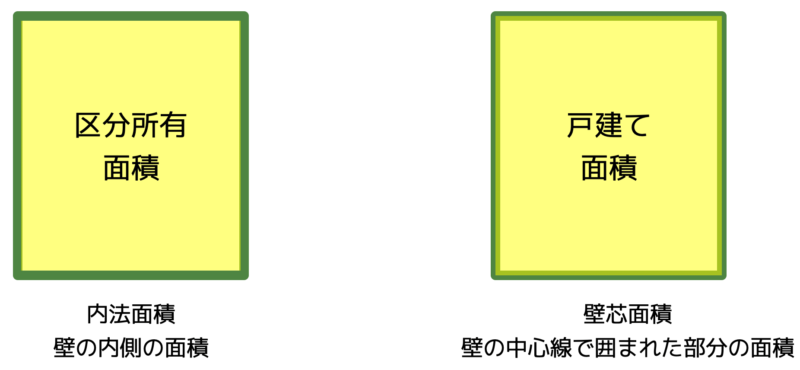

専有部分の床面積は、壁、その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積。

区分所有者と議決権

共用部分の管理行為

保存行為

電球の取り換えなど。

区分所有者が単独でできる。

規約によって別段の定めができる。

特別の影響を受ける者の承諾は不要。

管理行為

損害保険契約など。

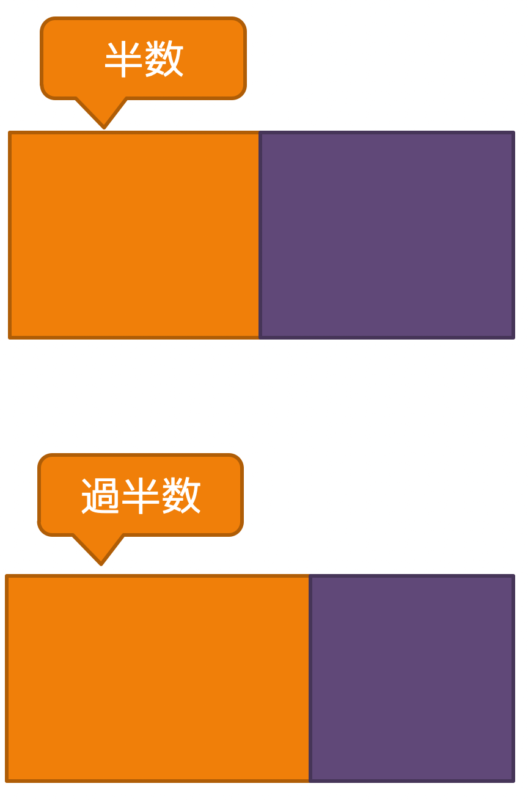

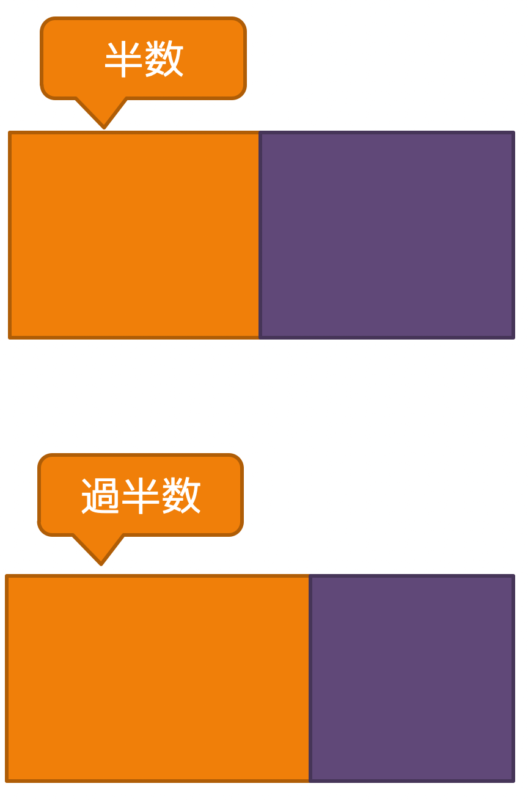

区分所有者(人)および議決権(専有部分の床面積の割合)の、各過半数の集会決議で決める。

規約によって別段の定めができる。

特別の影響を受ける者の承諾は必要。

軽微な変更

形状または効果の著しい変更を伴わない変更。階段のスロープなど。

区分所有者(人)および議決権(専有部分の床面積の割合)の、各過半数の集会決議で決める。

規約によって別段の定めができる。

特別の影響を受ける者の承諾は必要。

重大な変更

形状または効果の著しい変更を伴なう変更。階段からエレベーターへ。

区分所有者(人)および議決権(専有部分の床面積の割合)の、各4分の3以上の集会決議で決める。

規約によって区分所有者の定数は過半数まで減らすことができる。

特別の影響を受ける者の承諾は必要。

復旧や建替え

復旧(小規模滅失)

建物価格の2分の1以下部分の滅失。

共用部分は、復旧や建替えの決議等があるまでは各自で直すことができる。

区分所有者(人)および議決権(専有部分の床面積の割合)の、各過半数の集会決議で決める。

規約で別段の定めができる。

復旧(大規模滅失)

建物価格の2分の1を超える部分の滅失。

区分所有者(人)および議決権(専有部分の床面積の割合)の、各4分の3以上の集会決議で決める。

規約で増減できない。

別段の定めができない。

建替え

区分所有者(人)および議決権(専有部分の床面積の割合)の、各5分の4以上の集会決議で決める。

規約で増減できない。

別段の定めができない。

※建替え決議:決議に賛成した区分所有者が、建替え決議に反対し、参加しない区分所有者に対して、建物および敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求できる。

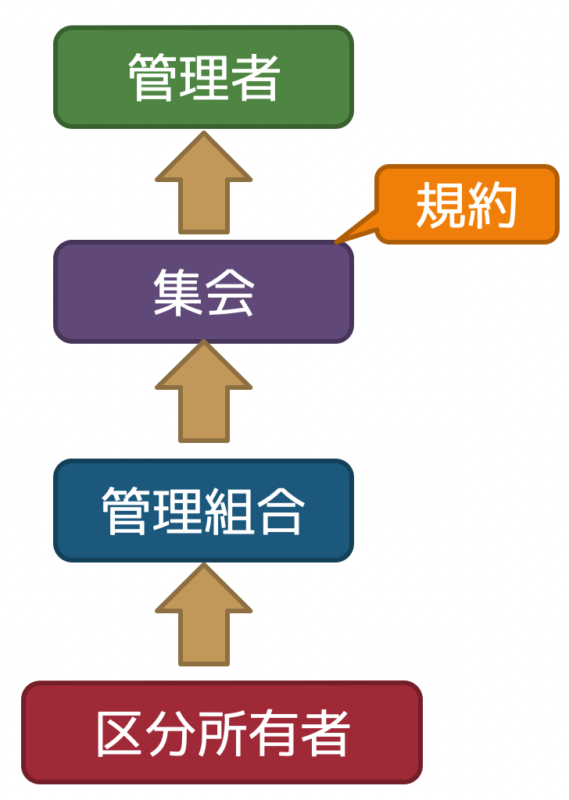

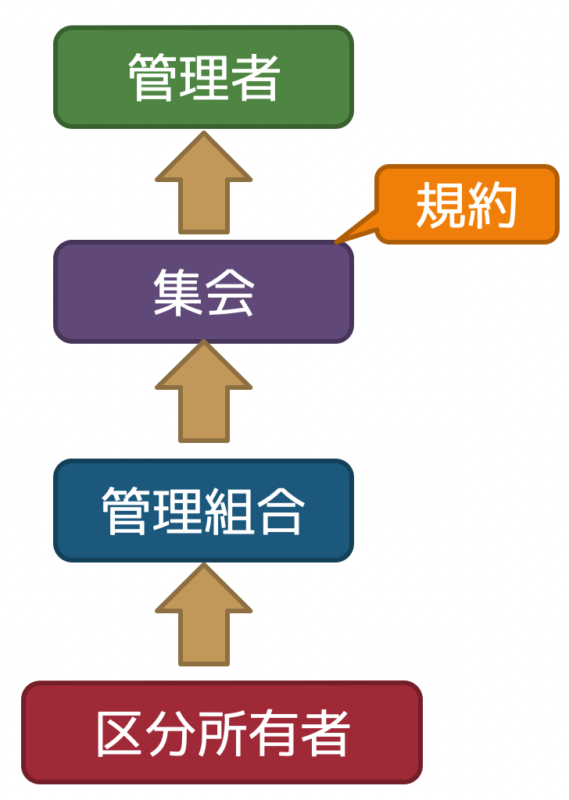

管理組合

区分所有者が2人以上になれば管理組合は当然に成立する。(全員加入)

区分所有者は手続きなしで管理組合の構成員となる。(賃借人は除く)

管理者

区分所有者の代理人となり、実際に管理を執行していく。

規約に別段の定めがない限り、管理者の選任・解任は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議によって行う。

管理者は共用部分等を保存し、集会の決議を実行し、また規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

管理者が職務の範囲内で行った行為については、各区分所有者が共用部分の持分割合に応じて責任を負う。

管理者は規約または集会の決議により、その職務に関して、区分所有者のために訴訟の原告または被告となることができ、その場合は各区分所有者に通知しなければならない。

管理者は毎年1回、一定の時期に、集会においてその事務に関する報告をしなければならない。

区分所有者以外の者が管理者になることもできる。(個人、法人、どちらもOK)

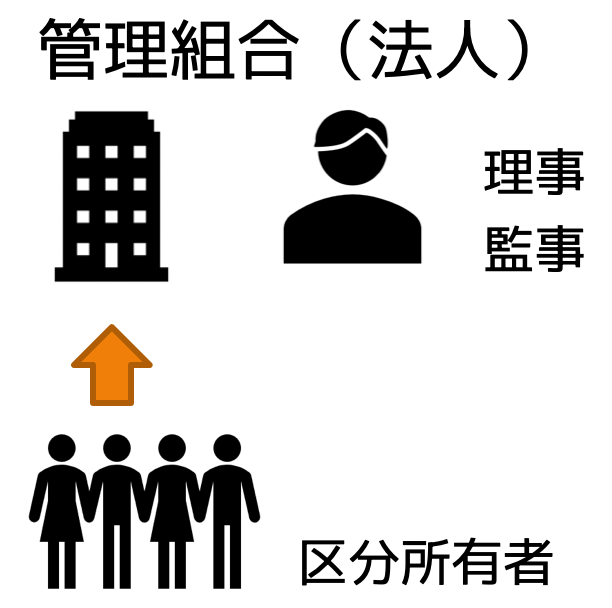

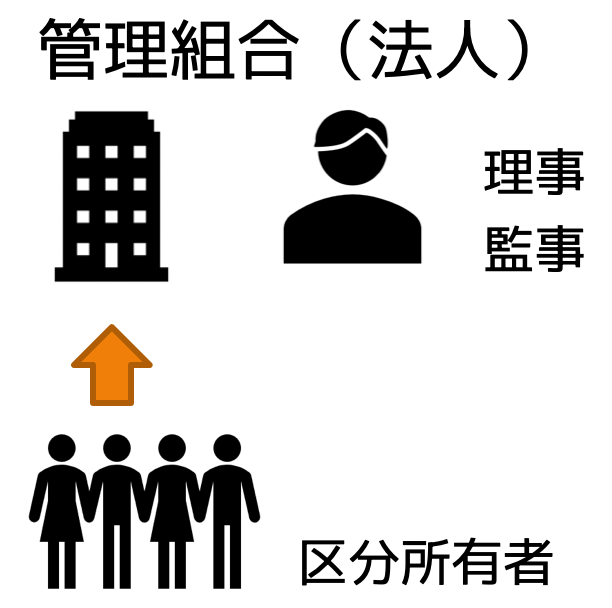

管理組合法人

管理組合は①②の要件を満たすと、法人になることができる。

①区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議で、法人となる旨、その名称、事務所を定めること。

②主たる事務所の所在地で設立登記すること。

管理組合法人には、かならず理事(業務を執行する人)と監事(理事の業務を監督する人)を置く。

法人化に当たり、区分所有者の人数は関係ない。

問題に挑戦!

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述は、マルかバツか。

1.共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。

2.共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。

3.管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。

4.共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 区分所有法1」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。