今回は、共有について学習します。

相隣関係と同じく、改正があった単元ですが、例年、同じような問題が試験に出るところですので、動画で解説した知識と過去問演習をすることで十分対応できると思います。

もし、見たことがない問題が出たら、たぶん、他の人も解けません。

範囲も狭いですし、難しい内容ではないので、すきま時間を上手に利用して、何度も動画をみて、サクッと覚えましょう。

あこ課長

あこ課長インプットをしたら過去問でアウトプットしましょう。

共有

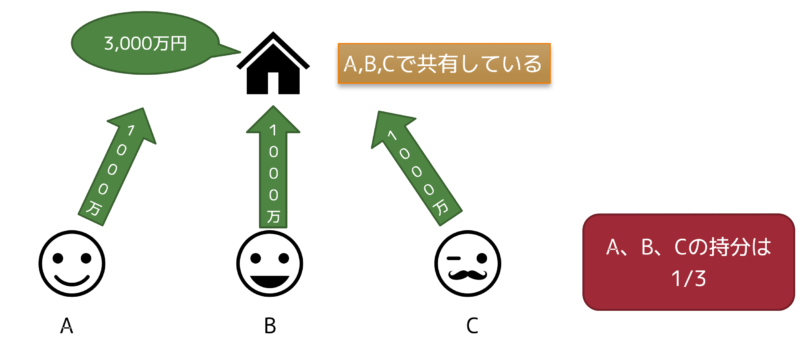

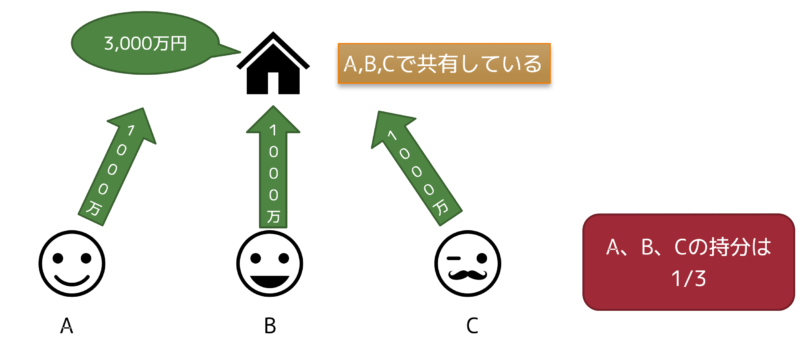

何人かで共に一つものを共有する(所有する)。

持ち分が決まっていなければ、均等であると推定される。

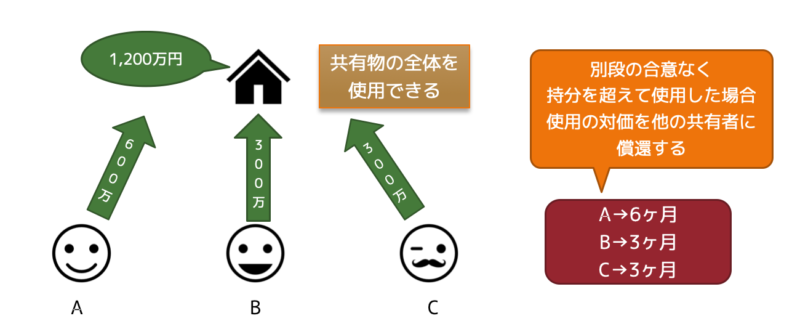

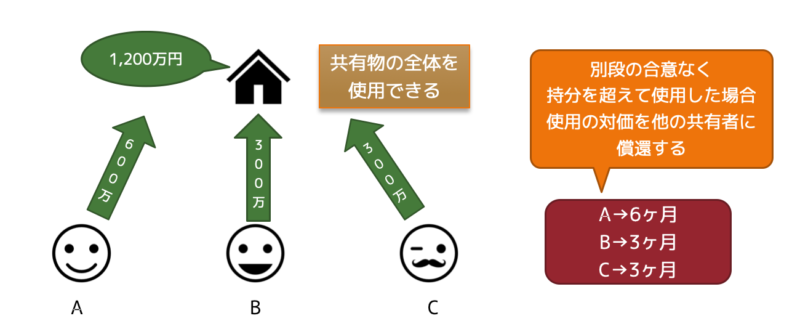

共有物の使用

共有者は共有物の全体を持分に応じて使用できる。

→Aが600万、Bが300万、Cが300万、出しあって購入した別荘を、Aが6か月、B,Cが3か月使用できるなどと決めること(決め方は自由)。

共有者は善管注意義務を負う。

共有持分

各共有者は自己の持分に基づいて共有物の占有権限を持つ。

共有者間の協議に基づかないで占有使用している者や、共有者の一人から共有物の占有使用を承認された共有者以外の者に対しても、他の共有者はその明渡しを当然には請求することはできない。

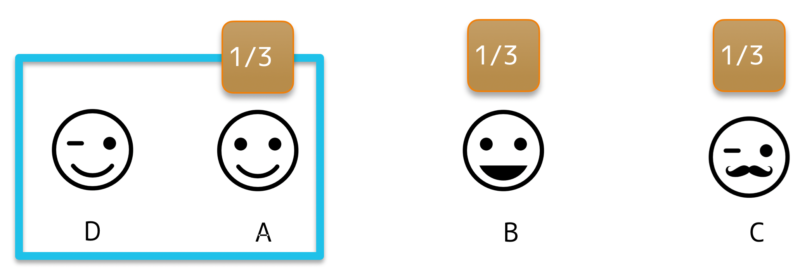

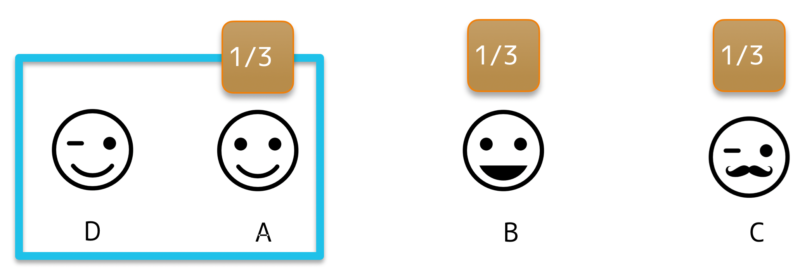

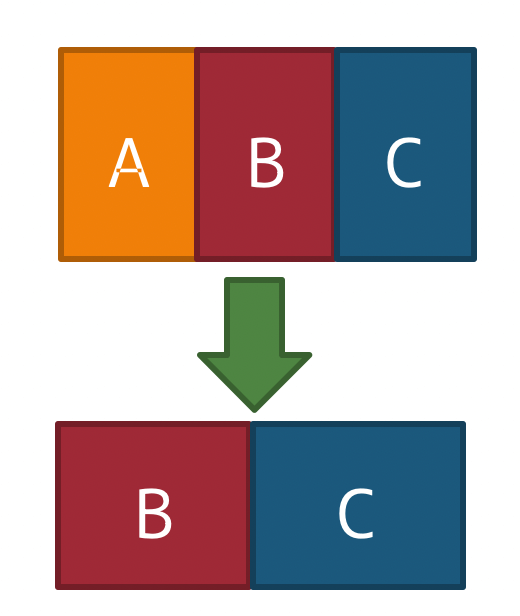

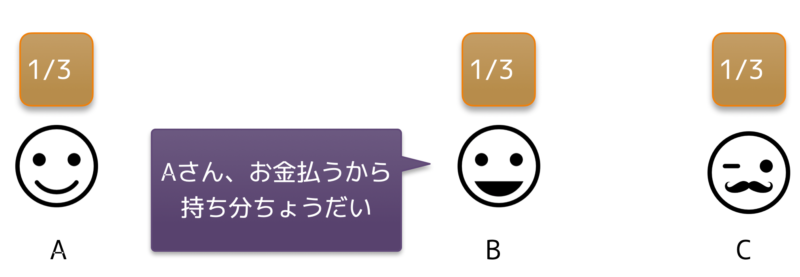

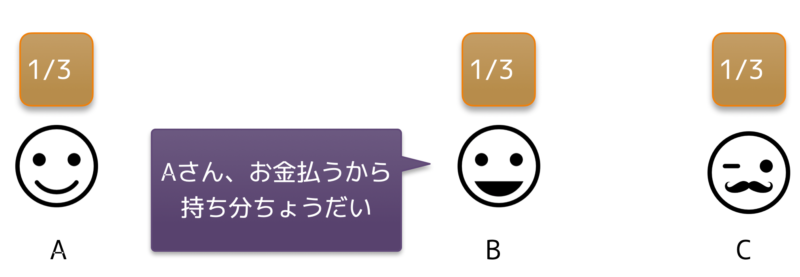

各共有者は自己の持分を、自由に処分(譲渡や放棄)することができる(同意不要)。

持分を放棄したとき、または、共有者の一人が死亡し、相続人や特別縁故者がいない場合は、その者の持分は他の共有者に帰属する。

共有物の管理等

| 保存行為 | 各共有者が 単独でできる | ・共有物の修繕 ・不法占拠者への明渡請求や損害賠償請求(自己の持分を超えて請求できない) |

| 管理行為 変更行為 | 各共有者の持分価格の 過半数の同意が必要 | ・賃借権等で一定期間を超えないものの設定(土地5年、建物3年を超えない期間) ・共有物の賃貸借契約の解除 ・共有物の管理者の選任および解任 ・共有物の形状または効用の著しい変更を伴わない変更行為(軽微な変更) |

| 変更行為 | 共有者全員の同意 が必要 | ・共有物の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く) →重大な変更 ・共有物の建替え、増改築 ・共有物を第三者に売却 ・共有物全体に、抵当権を設定する |

所在不明な共有者等

所在不明な共有者がいる場合

共有者が他の共有者が誰であるか、またはその所在を知ることができないときは、裁判所に請求し、決定を得ることで、残りの共有者全員の同意により、共有物に軽微でない変更を加えることができる。

裁判所の決定を得れば、残りの共有者の持分価格の過半数により、管理に関する事項を決定することができる。

賛否を明らかにしない共有者がいる場合

共有物の管理に関して、催告をしても管理に関する事項につき賛否を明らかにしない共有者がいるときは、裁判所に請求し決定を得ることで、残りの共有者の持分価格の過半数により管理に関する事項を決定することができる。

所在不明な共有者がいる場合のように、共有物に軽微でない変更を加えることは認められない。

共有物の管理費

各自の持分に応じて負担する。

1年以内に共有者がこの義務を果たさない場合は、他の共有者は相当な償金を払って、その共有者の持分を取得することができる。

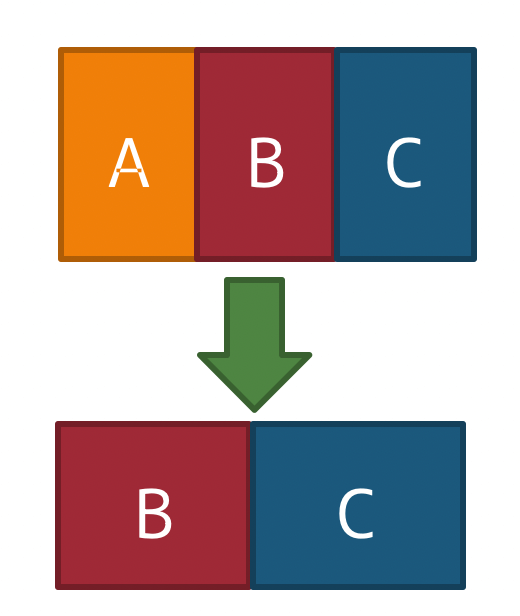

共有物の分割

各共有者はいつでも共有物の分割を請求できる。

分割の協議がまとまらない場合は、裁判所に分割請求できる。

分割方法には、現物分割(共有物をそのまま分割)や価格賠償(共有者の一人が共有物を取得し他の共有者に金銭を支払う)がある。分割できない場合や、分割により価格を著しく減少させるおそれがあるときは、代金分割(競売で共有物を売却して代金を分ける)もできる。

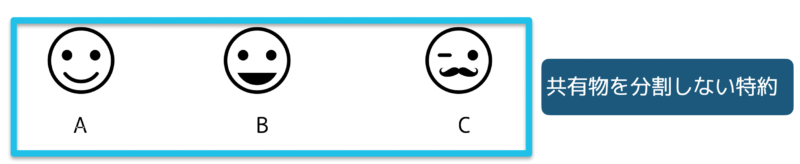

共有者全員の意思によって、5年間を限度として共有物を分割しない特約を結ぶこともできる。

この特約を更新することもできるが、更新後も5年が限度となる。

所在不明な共有者がいる場合

共有者が他の共有者が誰であるか、またはその所在を知ることができないときは、裁判所に請求し決定を得ることで持分の取得や譲渡ができる。

①不明者の持分の取得。

②不明者の持分を含めた不動産全体の第三者への譲渡。

問題に挑戦!

不動産の共有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、マルかバツか。

1.共有物の各共有者の持分が不明な場合、持分は平等と推定される。

2.各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物にその形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えることができない。

3.共有物の保存行為については、各共有者が単独ですることができる。

4.共有者の一人が死亡して相続人がないときは、その持分は国庫に帰属する。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 共有」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。