今回は、相続と遺言について学習します。

宅建試験でほぼ毎年のように、何かしら出題される重要テーマです。

また、相続の知識は私たちにもいつかは関わってくることなので、覚えておいて損はないです。

相続は、死亡した人から財産などを受け取ることです。

遺言は「誰々に何々をあげる」と決めて、相続させることなどをいいます。

計算問題につまづくかたもいらっしゃいますが、公式をしっかり覚えて対策すれば大丈夫ですよ。

あこ課長

あこ課長次回学習する、遺留分・配偶者居住権も含めて相続単元となります。

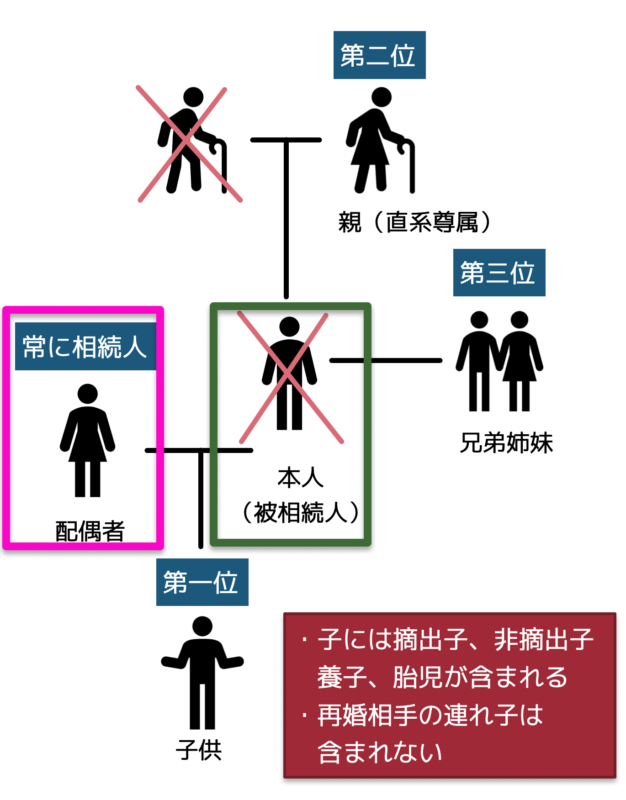

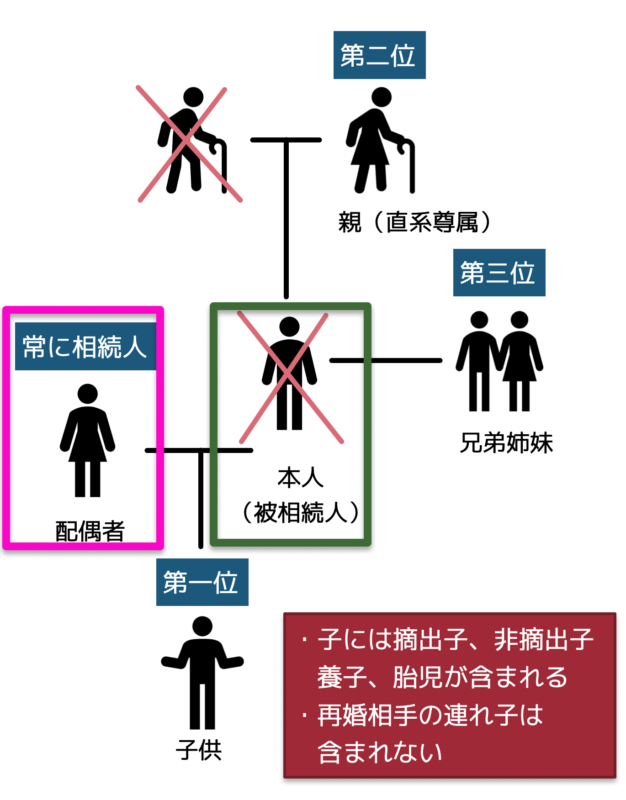

法定相続人の範囲と順位

法律によって決められた相続人を法定相続人という。

被相続人と血の繋がりがある人を血族相続人という。

被相続人の配偶者は常に相続人となる。(内縁は×)

第一順位は子供。(非嫡出子、養子、胎児も含む)

第二順位は直系尊属 父や母。

第三順位は兄弟姉妹。

血族相続人は先順位がいない場合に限って、後順位が相続人となる。

相続人がいない場合、家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者の請求があれば、相続財産の全部または一部を与えることができる。

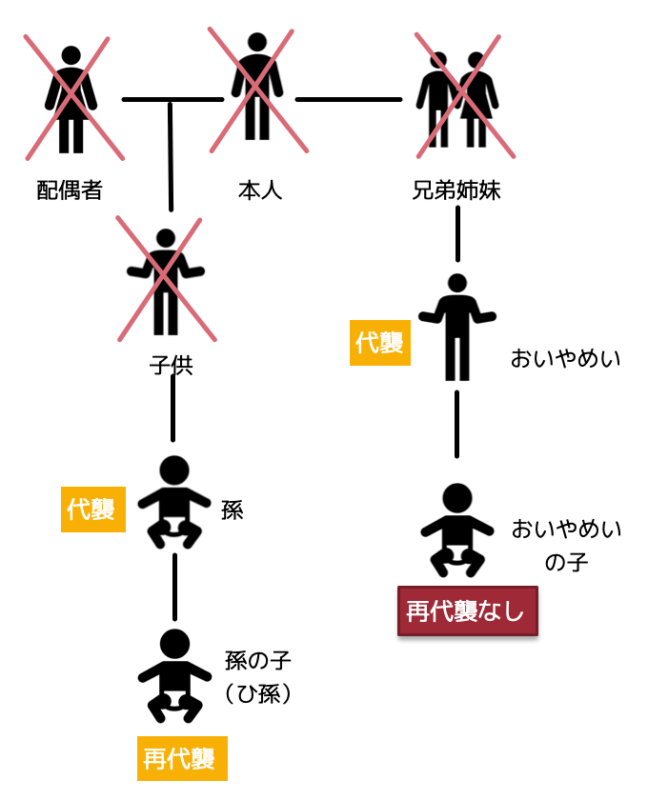

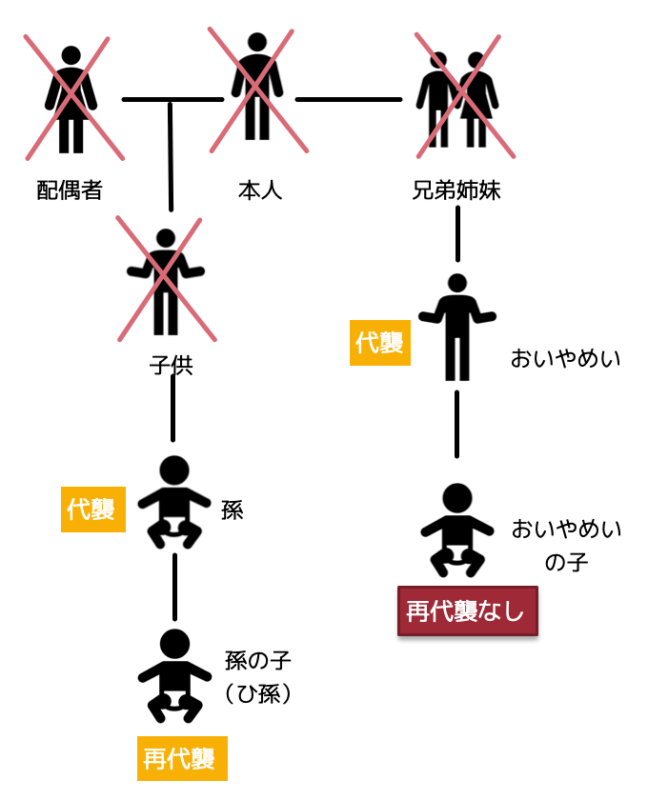

代襲・再代襲

相続の開始後に相続人となる人がすでに、死亡、欠格、廃除によって相続権がなくなっている場合に代わりに相続する。

相続放棄をすると代襲相続は認められない。

本人が亡くなる前に子供が亡くなっていた場合、子供が相続するはずだった分は、子供の子(本人からみた孫)が相続する。

これを代襲相続という。

また、孫の子供(ひ孫)が再代襲することもある。

本人が亡くなる前に兄弟姉妹が亡くなっていた場合、兄弟姉妹が相続するはずだった分は、兄弟姉妹の子(本人からみたおいやめい)が相続する。

これを代襲相続という。

この場合、再代襲はない。

法定相続分

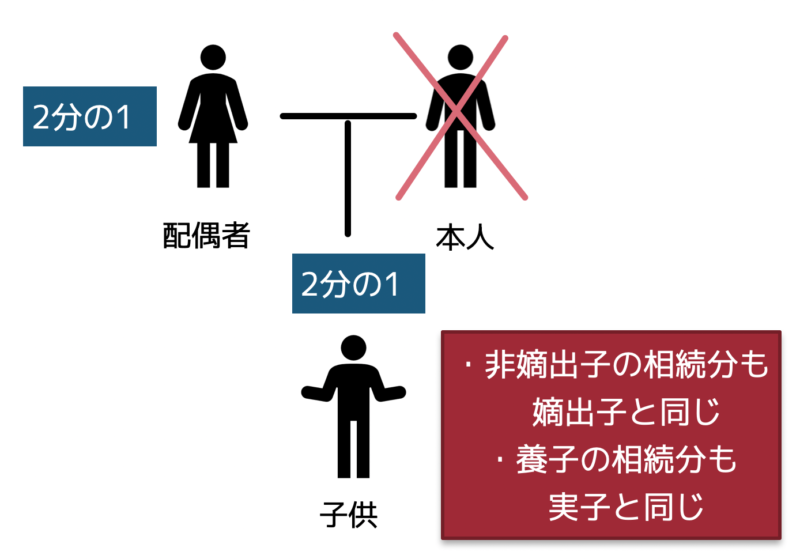

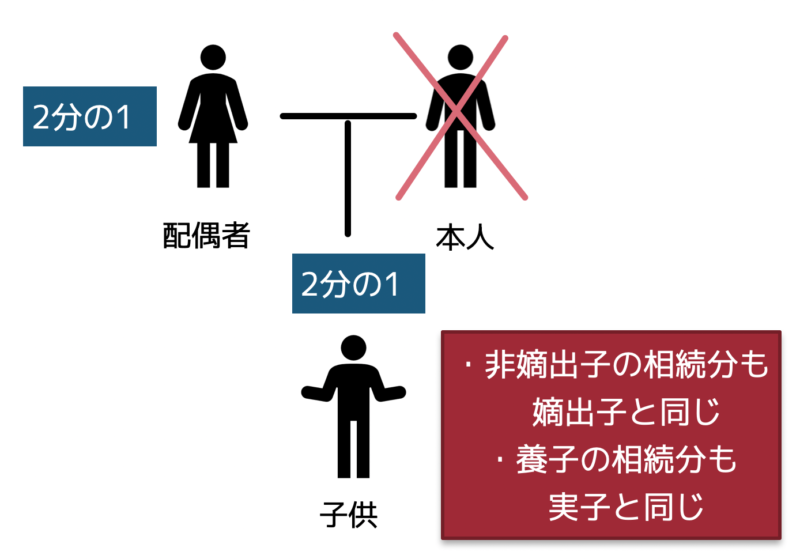

配偶者と子供の場合

2分の1ずつ

子供が2人なら1/2×1/2=1/4ずつ。

子供が3人なら1/2×1/3=1/6ずつ。

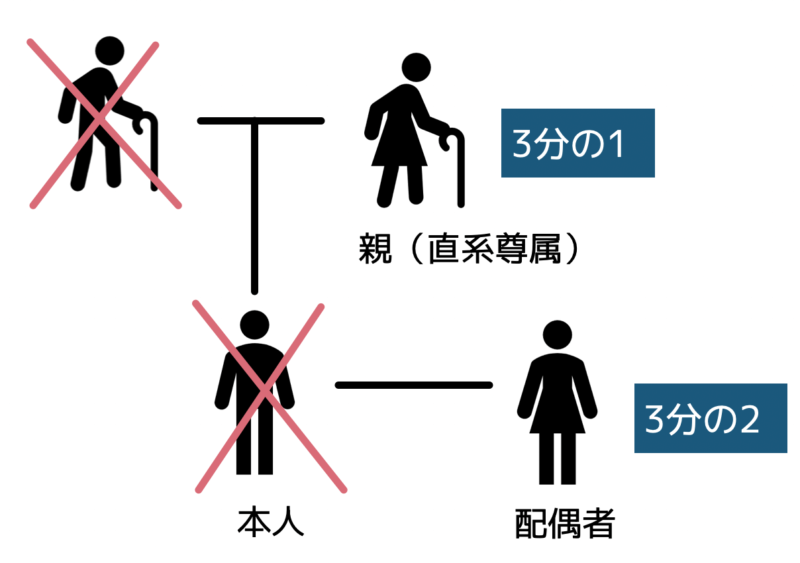

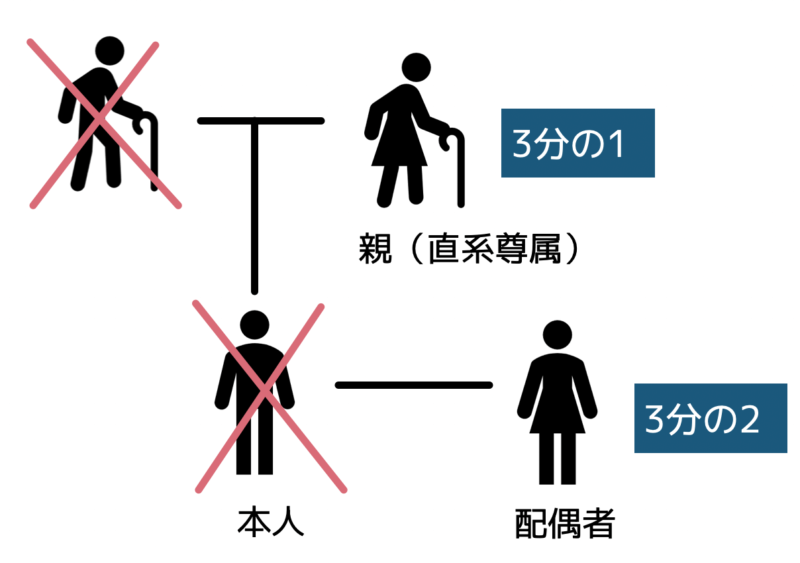

配偶者と直系尊属の場合

配偶者が3分の2 直系尊属が3分の1

父母とも健在なら1/3×1/2=1/6ずつ。

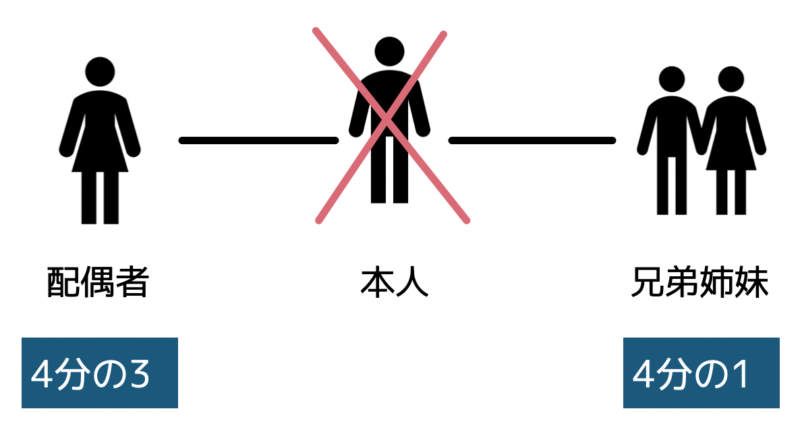

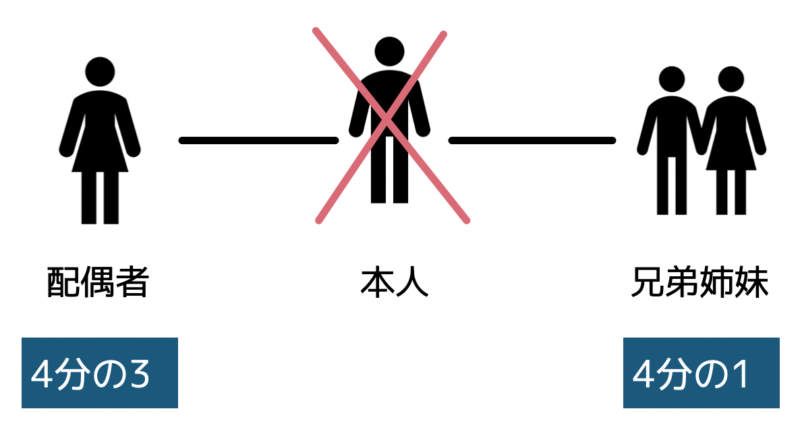

配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者が4分の3 兄弟姉妹が4分の1

兄弟姉妹が2人なら1/4×1/2=1/8ずつ。

相続人の欠格事由

被相続人となる自分の親を殺害し刑に処せられた

詐欺や強迫によって親の遺言を妨げた

親の遺言書を偽造した

上記の場合、欠格事由に該当する

廃除

子が親に対して虐待、重大な侮辱を与えた場合や著しい非行があった場合、親が「子供を相続人から外してほしい」と家庭裁判所に請求できる。

すると、子が相続できなくなることを廃除という。

欠格も廃除も該当すると相続人から外され、その人は相続できなくなりますが、それらの子は代襲相続できますのでその点に注意しておきましょう。

相続の承認と放棄

相続人は被相続人の財産を相続するかどうかを選択することができる。選択後は撤回できない。

単純承認(原則)

被相続人の財産(資産、負債)をすべて承継する。

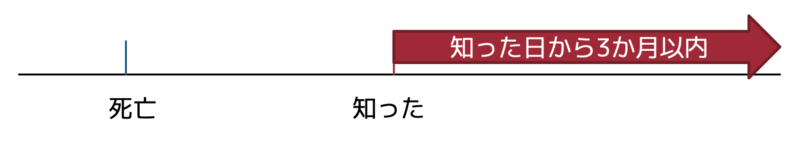

自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、限定承認や放棄を行わなかった場合等には、単純承認したものとみなす。

限定承認

相続によって取得した被相続人の資産の範囲内で、負債を承継する。

自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出る。

相続人全員で申し出る必要がある。

相続の放棄

被相続人の財産(資産および負債)をすべて承継しない。

自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出る・相続人全員で申し出る必要ない。(単独でできる)

放棄をした場合は代襲相続は発生しない。

相続開始前に相続の放棄はできない。

注意!知った日から3ヶ月以内

遺言

生前に自分の意思を法定の方式に従って表示しておくこと。

遺言によって特定の財産を他人に無償で譲渡する行為を遺贈という。

未成年者は満15歳になれば、1人で遺言できる。

いつでも全部または一部を変更、撤回できる。

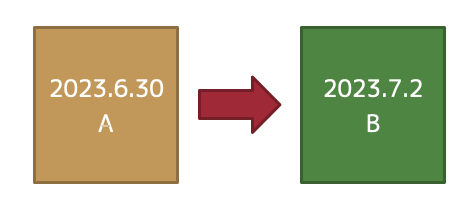

特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言は、原則として、その遺産をその相続人に単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものとする。その結果、その遺産は何らの行為なしに被相続人の死亡のときに、直ちに相続によってその特定の相続人に承継される。

遺言者が前にした遺言と抵触する遺言をした場合は、抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したとみなされる。

遺言は遺言者が死亡したときから効力を生じる。

ただし、停止条件が付いている場合は、その条件が成就したときに効力を生じる。

受贈者は遺言者の死後、いつでも遺贈の放棄ができる。また、受贈者が遺贈について承認するか否かの催告を受け、相当の期間たっても意思表示をしない場合は、遺贈を承認したものとみなす。

被相続人が遺言で各相続人の相続分を指定することができる。

指定相続分は法定相続分よりも優先される。

共同遺言は禁止されており、2人以上のものが同一の証書で遺言することはできない。

遺言執行者は正当な事由がある場合は、家庭裁判所の許可を得て辞任することができる。

遺言の種類

| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |

| 作成方法 | 遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し押印する。 ただし、相続財産目録を添付する場合は、各ページに署名、押印すればよく、自書は不要。 ※遺言書本文が入った封筒の封じ目に押印してもOK | 公証役場にて、遺言者が口述し公証人が筆記する。 署名、押印は遺言者、公証人、証人が行う | 遺言書に署名押印をし封印する。 公証人が日付等を記載(内容は秘密だが、遺言の存在を証明してもらう) |

| 証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |

| 検認 (家庭裁判所) | 必要 | 不要 | 必要 |

※自筆証書遺言を作成した遺言者は法務大臣が指定する法務局に遺言書の保管を申請することができる。

※検認は遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続であって、 遺言の有効・無効を判断する手続ではない。

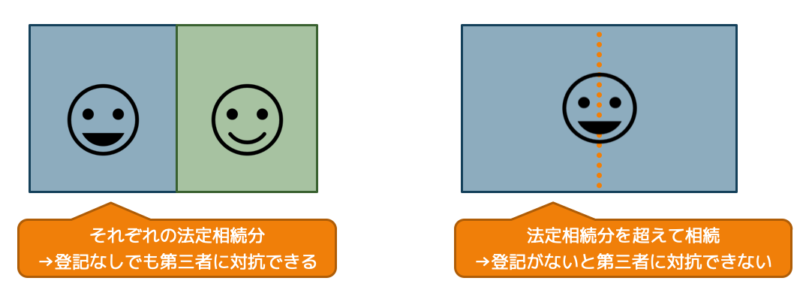

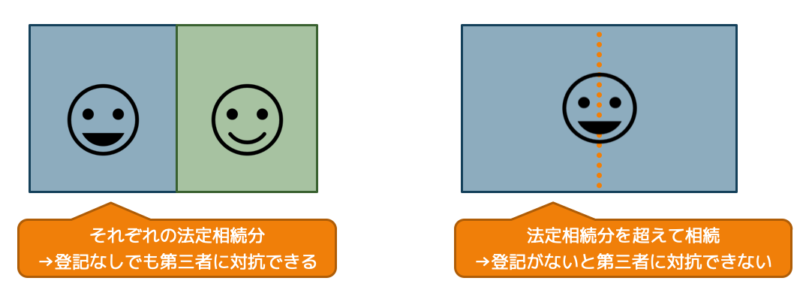

対抗要件

相続による権利の承継は、自己の法定相続分については登記などの対抗要件がなくても第三者に対抗できる。

法定相続分を超える部分(遺言や遺産分割)については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない。

問題に挑戦!其の壱

甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。

1.Bが甲建物を不法占拠するDに対し明渡しを求めたとしても、Bは単純承認をしたものとはみなされない。

2.Cが甲建物の賃借人Eに対し相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得したときは、Cは単純承認をしたものとみなされる。

3.Cが単純承認をしたときは、Bは限定承認をすることができない。

4.Bが自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続の開始から3か月が経過したときは、Bは単純承認をしたものとみなされる。

問題に挑戦!其の弐

遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、マルかバツか。

1.自筆証書による遺言をする場合、証人二人以上の立会いが必要である。

2.自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始後、これを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、そのままその遺言が執行された場合、その遺言書の効力は失われる。

3.適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、前の遺言のうち後の遺言と抵触する部分は、後の遺言により取り消したものとみなされる。

4.法定相続人が配偶者Aと子Bだけである場合、Aに全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、Bは遺留分権利者とならない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 相続・遺言」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。