今回は、相隣関係について学習します。

近年、法改正があったので要チェックですが、例年同じような問題が試験に出るところですので、動画で解説した知識と過去問演習をすることで十分対応できると思います。

もし、見たことがない問題が出たら、たぶん、他の人も解けません。

範囲も狭いですし、難しい内容ではないので、すきま時間を上手に利用して、何度も動画をみて、サクッと覚えましょう。

あこ課長

あこ課長インプットをしたら過去問でアウトプットしましょう。

相隣関係とは

隣地同士(お隣さん)の関係。

相隣関係上の権利は、法律上当然に認められる権利。

隣地使用請求権

隣地との境界やその付近で、塀などを築造したり、修繕したりする場合は、必要な範囲内で隣地使用を請求することができる。(原則、通知が必要)

ただし、住家の場合は居住者の承諾がない限り、立ち入ることはできない。

隣地の所有者等のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

損害を与えた場合は償金を支払わなければならない。

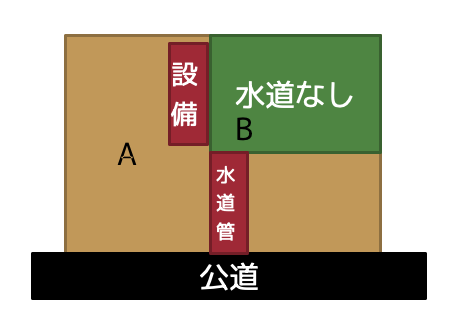

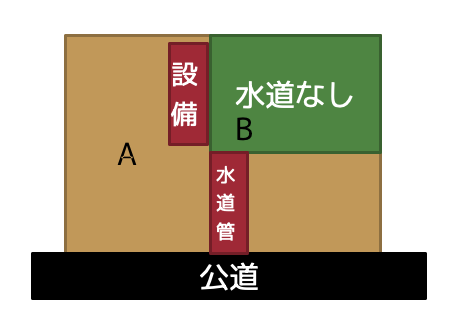

ライフライン設置権(改正)

土地の所有者が他の土地に設備を設置したり、他人が所有する設備を使用しなければ、ライフライン(電気、ガス、水道)の供給等の継続的給付を受けることができない場合、必要な範囲内で設備を設置したり、他人の設備を使用することができる。

予め、目的や場所、方法等を使用させてもらう者へ通知しなければならない。

他の土地に設備を設置する者は、損害が最も少ないものを選ばなければならない。また、その土地に損害が生じた場合は、償金を支払わなければならない。

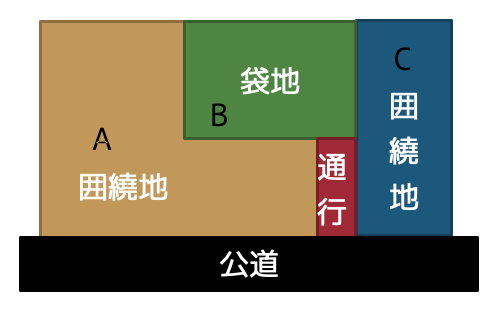

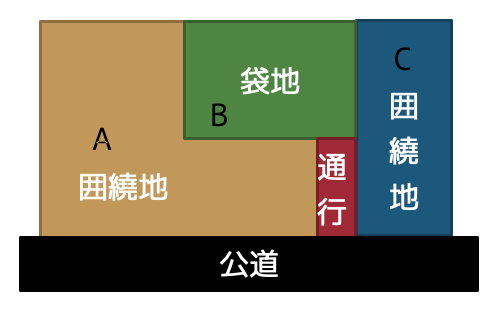

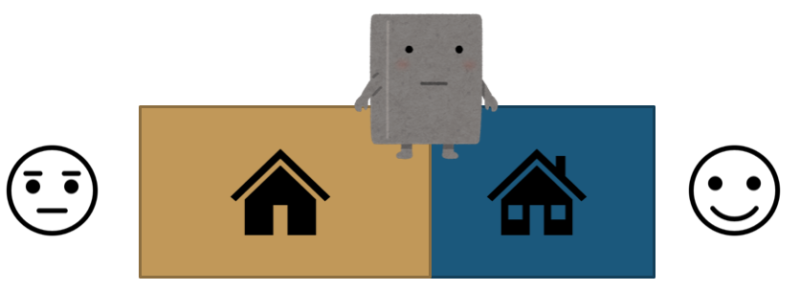

隣地通行権

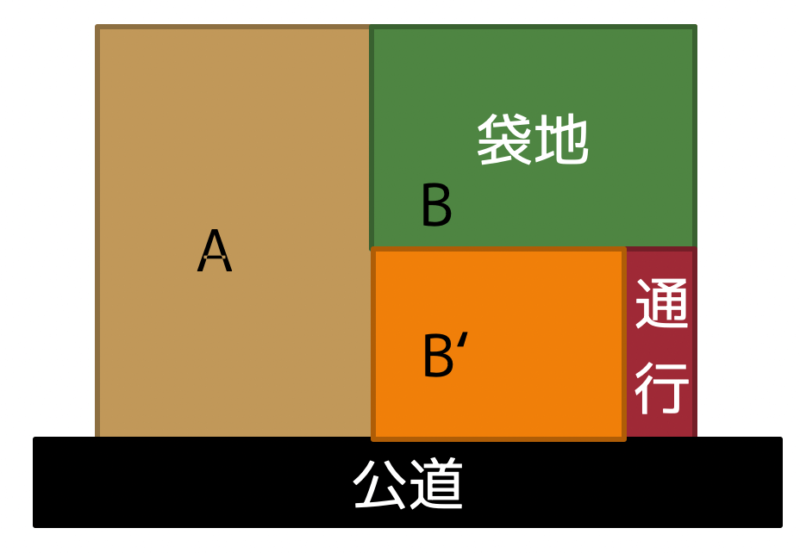

他の土地に囲まれて公道に通じない土地→袋地。

袋地の所有者は公道に至るために、その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行する権利が認められている。

ただし、通行の場所および方法は、必要かつ隣地への損害が最も少なくなるようにする。

損害を与えた場合は償金を支払わなければならない。

土地の分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るために、他の分割者の所有地のみを通行することができ、この場合は通行権を有するものは、償金を支払う必要はない。

竹木の枝と根

隣地の竹木の枝が境界線を越える場合は、竹木の所有者に切除を求めることができる。

隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、①〜③の場合、土地の所有者はその枝を切り取ることができる。

①切除するよう催告したにも関わらず、相当期間内に切除しない場合。

②竹木の所有者を知ることができない。または、その所在を知ることができない場合。

③急迫の事情がある場合。

隣地の竹木の根が境界線を越える場合は、その根は切り取ることができる。

過去問題で出題された相隣関係

建物は境界線から50㎝以上隔てて建てなければならない。

境界線から1m未満の距離に、窓や縁側、ベランダなどを設けるときは、目隠しを設ける。

隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはいけない。

境界には境界標や囲障を設置することができる。費用は双方で分担する。

境界標設置のための測量費用は、面積に応じて負担する。

高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かす等のため、公の水流または下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。

放置された不動産の管理制度

放置され適切に管理されていない不動産について、利害関係人が裁判所に請求することにより、管理人を選任できる。

所有者やその所在を知ることができない不動産。

管理人は裁判所の許可を得て、不動産を売却することもできる。

所有者は判明しているが、その管理が不適当であることによって、他人の権利や利益が侵害される、またはその恐れがある不動産。

管理人は裁判所の許可を得て、不動産を売却することもできるが、この許可をするには土地、建物の所有者の同意が必要。

問題に挑戦!

Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。

1.甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。

2.Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。

3.Aが、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を公道に出るための通路にする目的で賃借した後、甲土地をBに売却した場合には、乙土地の賃借権は甲土地の所有権に従たるものとして甲土地の所有権とともにBに移転する。

4.Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 相隣関係」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。