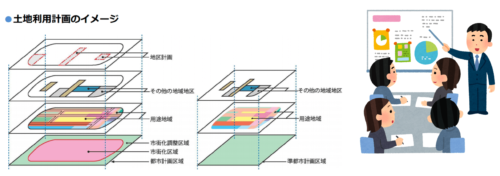

今回は、都市計画法・都市施設と、都市計画決定手続きについて学習します。

前回まで学習してきたことを、都道府県や市町村が行うには、どのように決定をし、手続きをしなければいけないのかを学びます。

この分野は似たような用語がたくさん出てきて混乱しますが、図を見ながら流れをイメージして覚えていけば、すっきり整理できます。

次回の都市計画制限にもつながるところです。

自分でもサクッと図を書きながら覚えていきましょう。

あこ課長

あこ課長都市計画法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。

都市施設

道路、公園、上下水道、学校、図書館、病院、市場、団地など、良好な都市生活を維持するために必要な施設。

都市施設の中で特に都市計画によって定められたものを都市計画施設という。

特に必要がある場合は都市計画区域外においても定めることができる。

| 市街化区域・非線引き区域 | 道路・下水道・公園を必ず定めなければならない |

| 住居系の用途地域 | 義務教育施設を必ず定めなければならない |

都市施設に洪水等の災害が発生した場合に居住者等の安全確保の拠点となる、一団地の都市安全確保拠点施設が追加された。

市街地開発事業

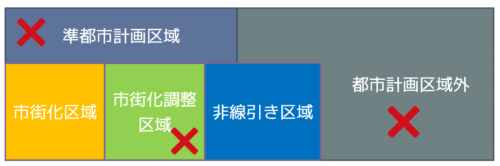

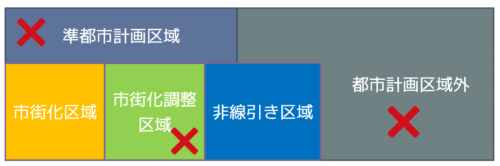

積極的な街づくりの事業。市街化区域内または非線引き区域内においてのみ定められる。

→市街化調整区域や準都市計画区域では定められない。

新住宅市街地開発事業(ニュータウンづくり)、土地区画整理事業、市街地再開発事業。

市街地開発事業等予定区域は大規模な都市施設や、ニュータウンづくりなどの準備段階の都市施設として予定している区域。

都市計画

原則として都道府県と市町村が、それぞれ役割分担をしながら都市計画を決める。

2つ以上の都府県にまたがる都市計画区域の中の都市計画に関する決定権者は国土交通大臣と市町村。

都市計画の決定手続き

都道府県

①原案の作成。

②必要に応じて公聴会等を開催して住民の意見を反映。

③都市計画案(原案)の公告、縦覧。

・縦覧期間は公告の日から2週間。

・縦覧期間中、住民や利害関係人は意見書を提出することができる。

④都市計画の決定。

・関係市町村の意見を聴き、住民などから出された意見書の要旨の提出をする。そして、都道府県都市計画審議会の決議を経て決定する。

・国の利害に重大な関係がある都市計画の場合には、国土交通大臣と協議し、その同意を得なければならない。

⑤都市計画が決定した旨の告示、縦覧

・告示があった日から効力を生ずる。

市町村

市町村が都市計画を決定するときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

市町村の都市計画が都道府県の都市計画と抵触する場合は、都道府県の都市計画が優先される。

土地の所有者・借地権者やまちづくりNPOなどは、一定の場合に都市計画に関する基準に適合し、土地所有者等の3分の2以上の同意を得られれば、都道府県、または市町村に対して、都市計画の決定や変更を提案することができる。

問題に挑戦!

都市計画法に関する次の記述は、マルかバツか。

1.都市施設は、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように都市計画に定めることとされており、市街化区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定めなければならない。

1.都市計画は、都市計画区域内において定められるものであるが、道路や公園などの都市施設については、特に必要があるときは当該都市計画区域外においても定めることができる。

2.都市計画の決定又は変更の提案をすることができるのは、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者に限られる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 都市施設」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。