今回は、宅地造成等規制法を学習します。

ここも農地法と同じく、確実に1点を取りたい単元です。

範囲も広くないですし、出題ポイントも限られています。

ですが、言葉が紛らわしかったり、農地法のように単語を覚えるというよりは、文章を読んでイメージをしなければならないので、2回に分けて解説します。

イメージしやすいよう、図を使って解説をします。

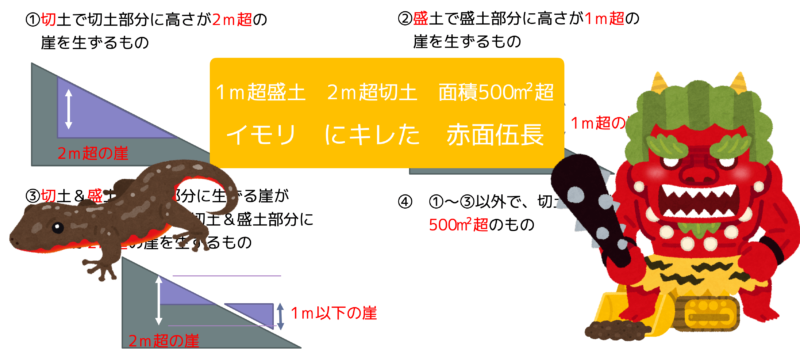

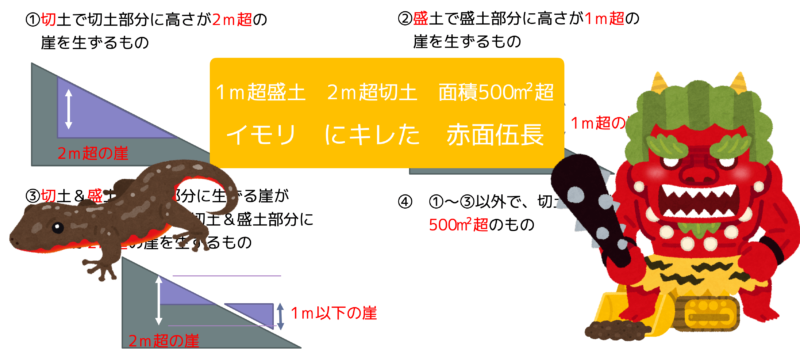

数字もいくつか出てきますので、しっかり覚えましょう。

ごろあわせもありますよ。

あこ課長

あこ課長宅地造成等規制法は2回に分けて投稿します。

宅地造成等規制法の目的

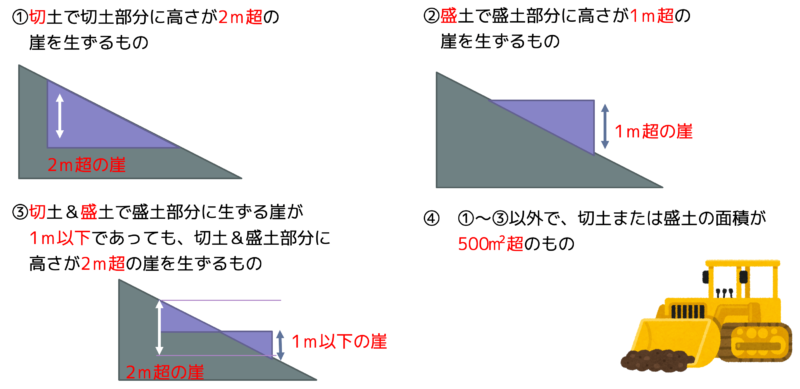

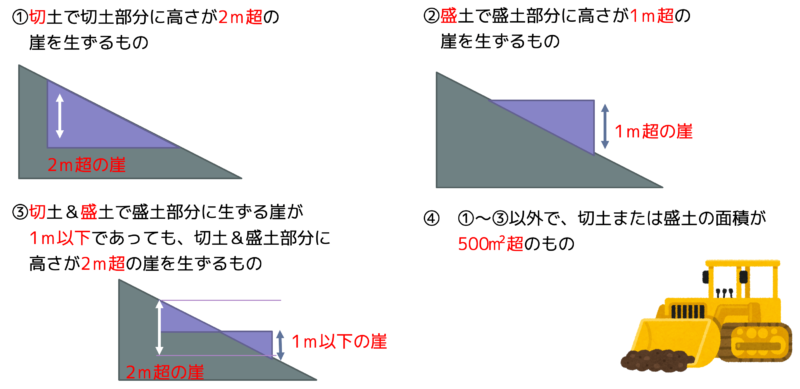

宅地造成に伴うがけ崩れや、土砂流出による災害を防ぐための法律。

宅地造成工事規制区域は、宅地造成に伴う災害が生ずる恐れが大きい市街地等で、宅地造成に関する工事において規制を行う必要がある場合、都道府県知事が指定する。

宅地造成工事規制区域は、都市計画区域の内外で指定される。

用語

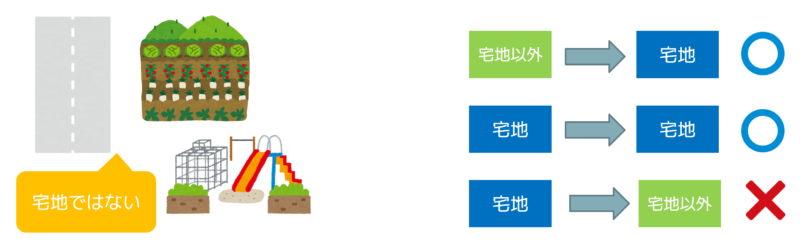

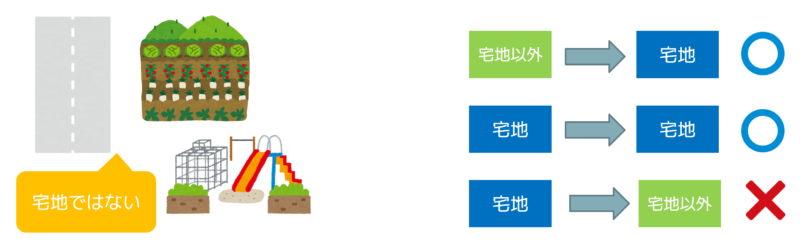

宅地とは農地・採草放牧地・森林・道路・公園・河川・その他政令で定める公共施設の用に供されている土地「以外」の土地。

宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にする、または宅地において行う土地の形質変更。

※宅地から宅地以外のものにするのは該当しない。

土地の形質変更

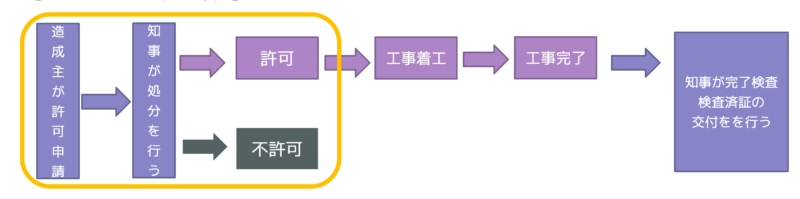

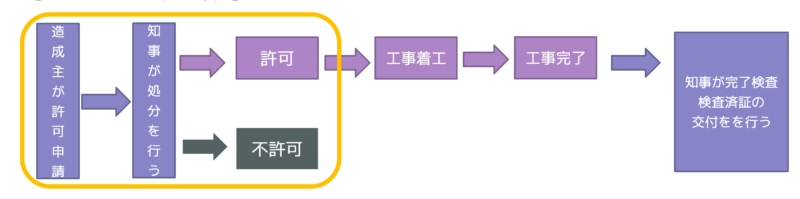

宅地造成工事の許可申請

※造成主とは工事の注文者や自ら工事をする者

宅地造成工事規制区域内で、宅地造成工事を行う場合、原則、造成主は工事着手前に都道府県知事の許可を受けなければならない。

知事は許可するにあたって条件を付けることができる。

例外として、都市計画法の開発許可を受けた宅地造成工事については許可不要。

都道府県知事は遅滞なく、許可、不許可の処分を文書によって申請者に対して通知する。

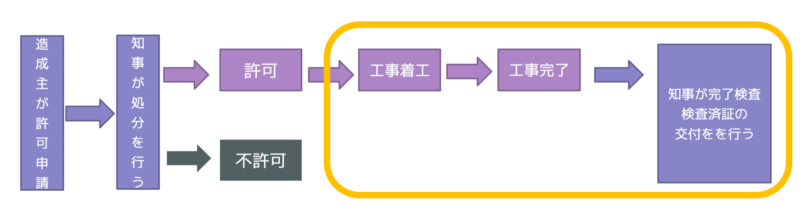

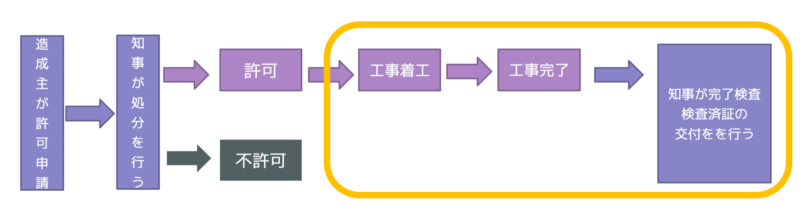

宅地造成工事許可後

宅地造成に関して知事の許可を受けたものは、工事の計画を変更するときは、その内容について都道府県知事の変更の許可を受けなければならない。

ただし、一定の軽微な変更であれば変更の許可は不要だが、その場合は遅滞なく、その旨を都道府県知事に届出なければならない。

軽微な変更とは

①造成主や設計者、工事施行者の変更 ②工事の着手予定年月日、完了予定年月日の変更

造成主は工事を完了したときは、技術的基準に適合しているか否かについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。

知事は基準に適合していれば、検査済証を交付しなければならない。

技術的基準等

宅地造成工事規制区域内で行われる、宅地造成に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁・排水施設などの設置、その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。

①②の工事については、一定の資格を有する者が設計したものでなければならない

①高さが5mを超える擁壁の設置

②切土・盛土をする土地の面積が1500㎡超の土地における排水施設の設置

問題に挑戦!

宅地造成等規制法に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法の指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。

1.宅地造成工事規制区域内において、切土であって、当該切土をする土地の面積が400㎡で、かつ、高さ1mの崖を生ずることとなるものに関する工事を行う場合には、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容に適合した工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2.宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4mの擁壁の設置に係る工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。

3.国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域を宅地造成工事規制区域として指定することができる。

4.都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事についての許可に、当該工事の施行に伴う災害の防止その他良好な都市環境の形成のために必要と認める場合にあっては、条件を付することができる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 宅地造成等規制法①」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。