今回は、賃貸借について学習しましょう。

賃貸借は民法改正で大きく変わったところですので、まだまだ試験に出る可能性が大ですよ。

民法が適用される賃貸借と、借地借家法は、試験でもよく狙われる単元です。

賃貸借と借地借家法、ごちゃまぜになっちゃう人もいますので、単元ごとに整理していきましょう。

あこ課長

あこ課長ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。

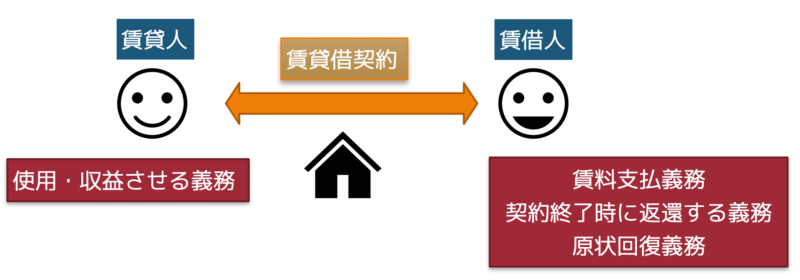

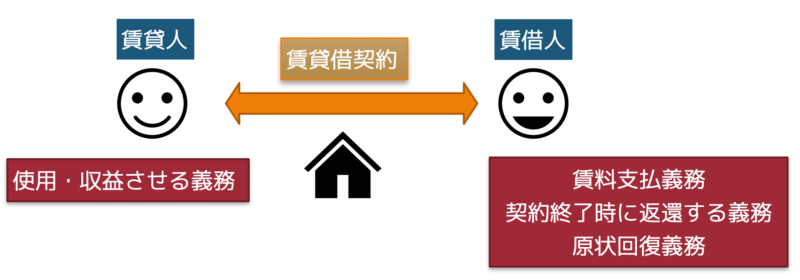

賃貸借とは

賃料を対価に物の貸し借りをすること。

借りるけど賃料を支払う義務を負わない契約は使用貸借契約という。

使用貸借とは

諾成契約で成り立つ。

無償で物の貸し借りをすること。

借りる人を特別に保護しない。

| 使用借権は登記できず第三者に対抗できない |

| 借主は、通常の必要費(現状維持するための修繕費)を負担する |

| 借主の死亡によって使用貸借契約は終了する |

| 貸主は原則として、いつでも借主に対して契約を解除できる |

| 借主もいつでも契約を解除できる |

| 贈与契約の規定が準用される |

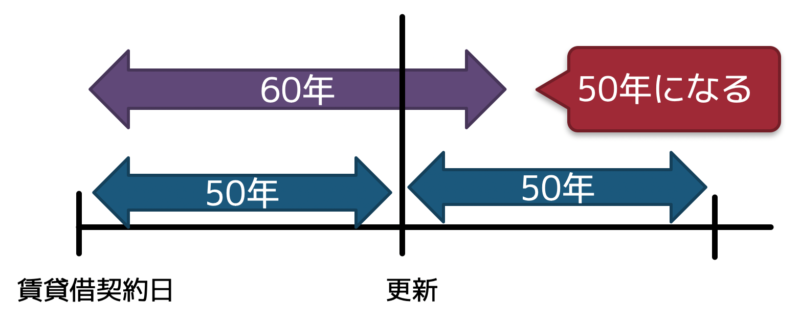

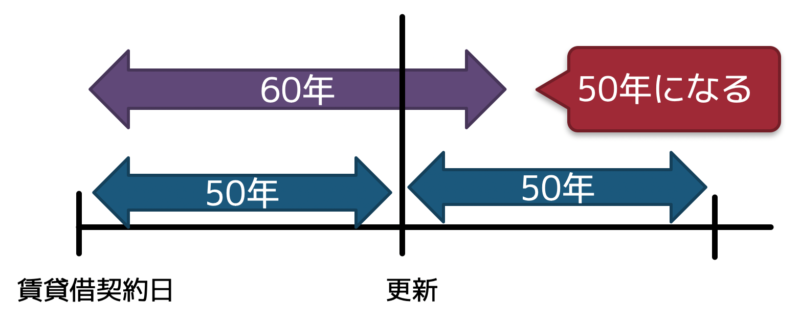

賃貸借の存続期間

賃貸借の存続期間は最長50年。

50年を超える期間を定めた場合は、50年に短縮される。

賃貸借契約は更新することができるが、更新後の期間も50年を超えることができない。

期間の定めのない賃貸借も有効。

賃貸借の終了

期間の定めのある賃貸借

原則:期間の満了によって終了。(更新もできる)

特約があるときを除いて、中途解約は認められない。

例外:期間満了後、賃借人が賃借物の使用、収益を継続している場合、賃貸人がこれを知りながら異議を述べなかったときは、従前の賃貸借契約と同じ内容で更新されたものと推定される。

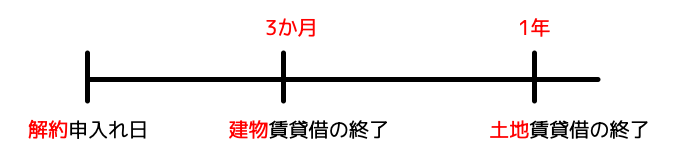

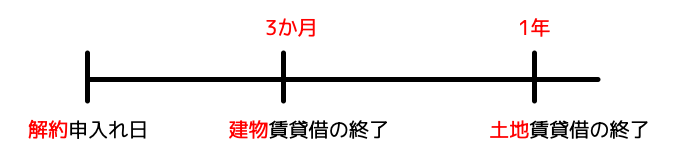

期間の定めのない賃貸借

当事者はいつでも解約申入れができる。

土地の場合:解約申入れ日から1年経過後。

建物の場合:解約申入れ日から3か月経過後。

賃貸借の目的物が全部滅失して使用できなくなった場合、賃貸借契約も終了する。

一部滅失等の賃料減額

賃貸不動産を一部滅失等により、使用収益できなくなった場合、賃料の減額は「当然」に減額される。(請求ではない)

賃借物の一部が滅失、その他の事由により使用及び収益することができなくなった場合

賃借人の責めに帰することができない事由が必要。

賃料はその使用及び収益することができなくなった部分の割合に応じて減額。

賃借物の一部が滅失、その他の事由により使用及び収益することができなくなった場合

賃借人に責任があってもOK。

残存する部分のみでは賃借人が賃借した目的を達することができない場合に、賃借人は契約の解除をすることができる。

賃借物の全部が滅失、その他の事由により使用及び収益することができなくなった場合

賃借人に責任があってもOK。

契約終了となる。(解除ではない)

賃貸人による修繕

賃貸人は賃貸物の使用および収益に必要な修繕をする義務を負う。

賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をするときは、賃借人は拒むことはできない。

(例外)賃借人の責めに帰すべき事由で修繕が必要になった時は、賃貸人はその修繕をする義務を負わない。

賃借人による修繕

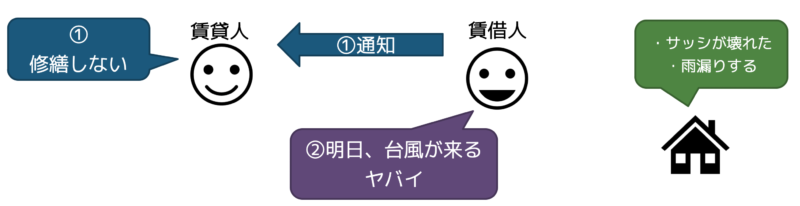

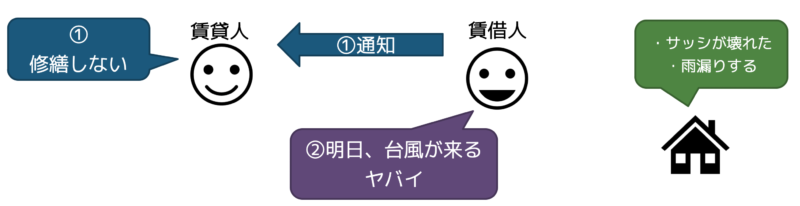

賃借物の修繕が必要で、かつ、一定の場合は賃借人は修繕をすることができる。

①修繕が必要である旨を通知した、または、賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。(立証責任あり)

②急迫の事情があるとき。

費用償還義務

必要費

①目的物の現状を維持するために必要な支出を必要費という。

賃貸人は原則として、賃貸物の使用、収益に必要な修繕を行う義務を負っているため、必要費は賃貸人が負担する。

よって、賃借人は賃貸人に対して、直ちにその費用の償還を請求することができる。

これを、費用償還請求権という。

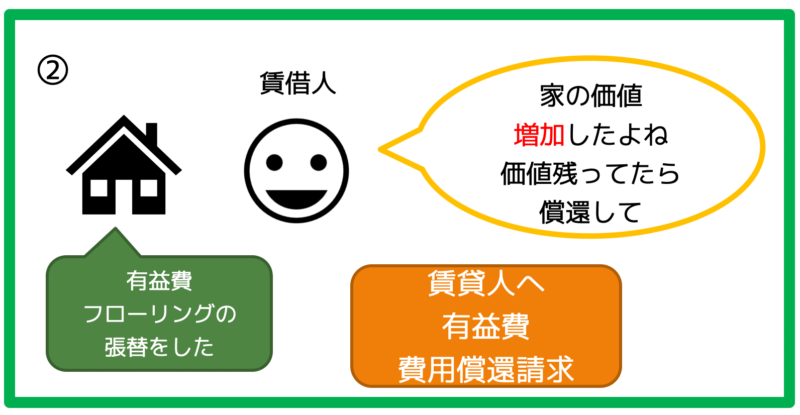

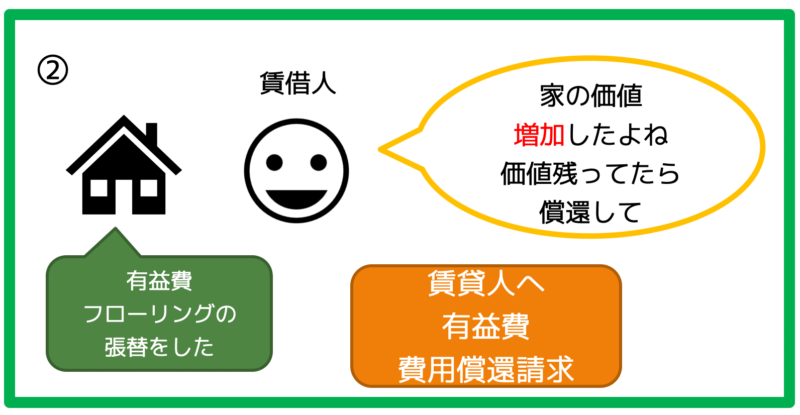

有益費

②目的物の価値を増加させるための支出を有益費という。

賃借人は賃貸契約終了の時に、その価値の増加が現存する場合に限って、支出額または増加額のどちらかを賃貸人の選択に従って賃貸人に償還請求することができる。

原状回復義務

賃借人は賃貸物を受け取った後に、これに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損傷並びに賃借物の経年変化を除く)がある場合において、賃貸借が終了したときはその損傷を原状回復する義務を負う。

ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由の場合はこの限りではない。

| 通常摩耗・経年変化に当たる | 通常摩耗・経年変化に当たらない |

| 家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡 | 引っ越し作業で生じたひっかき傷 |

| テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ (電気ヤケ) | タバコのヤニや臭い |

| 地震で破損したガラス | ペットによる柱等の傷、臭い |

| 鍵の取り換え(破損、紛失のない場合) | 日常の不適切な手入れ、もしくは用法違反による設備等の毀損 |

任意規定なので、特約を設けてもOK。

問題に挑戦!

Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が締結された場合の甲建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、マルかバツか。

1.甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。

2.甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。

3.Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。

4.甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 賃貸借1」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。