今回は、連帯債務と連帯債権について学習しましょう。

2020年に民法改正された、重要単元です。

相対効と絶対効はマストで覚えましょう。

言葉は難しいですが、具体的な例をイメージするとすんなり理解でますよ。

過去問題を解いて、知識を定着させてください。

あこ課長

あこ課長まだまだ民法改正点は狙われますよ。

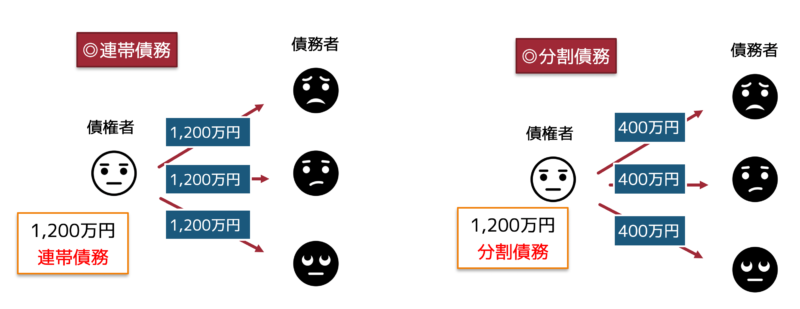

連帯債務と分割債務

連帯債務の場合は、債務者は1人1人が1200万円を支払う義務を負っていますが、分割債務の場合は、1人400万円の支払い義務しかありません。

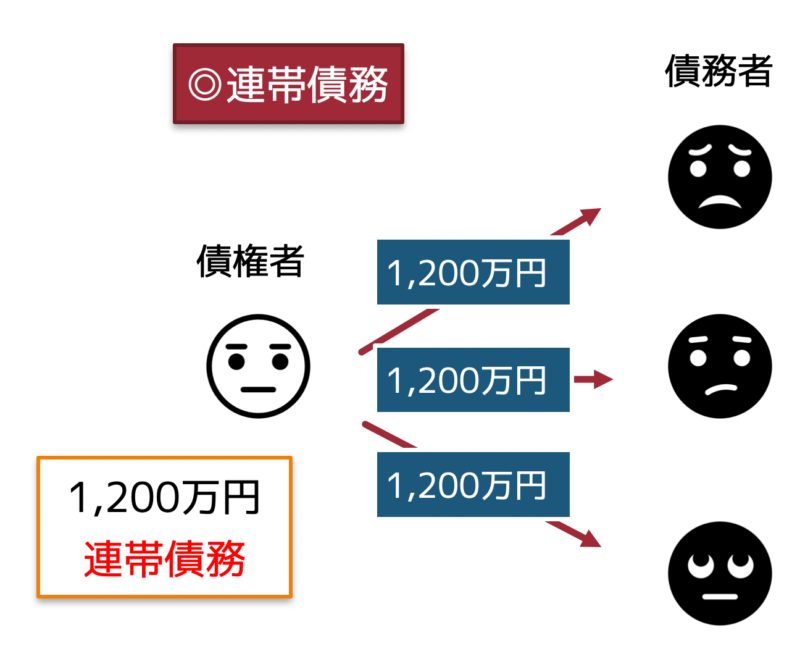

連帯債務の責任

同じ内容の債務について、複数人の債務者が各自独立して全責任を負うこと。

債権者は連帯債務者の1人に対して、または同時に、もしくは順次に、全員に対して債務の全額または、一部について、支払いの請求をすることができる。

連帯債務者間の負担部分は、別段の定めがなければ均一となる。(上記例では400万円ずつ)

800万、200万、200万でも定めがあればそれに従う。

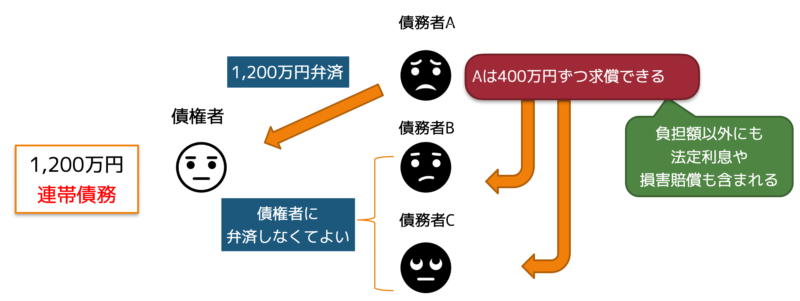

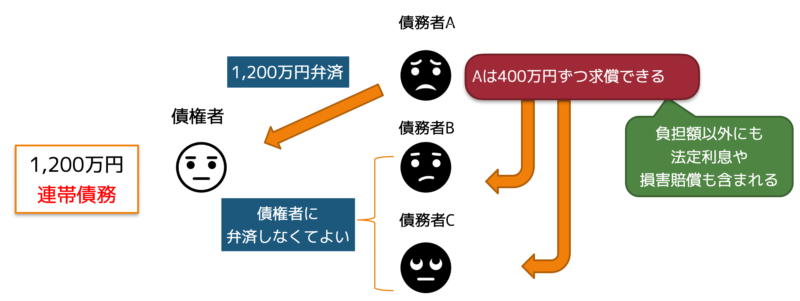

弁済(絶対効)と求償

連帯債務者の一人が弁済した場合は、他の連帯債務者の債務もその分消滅する。

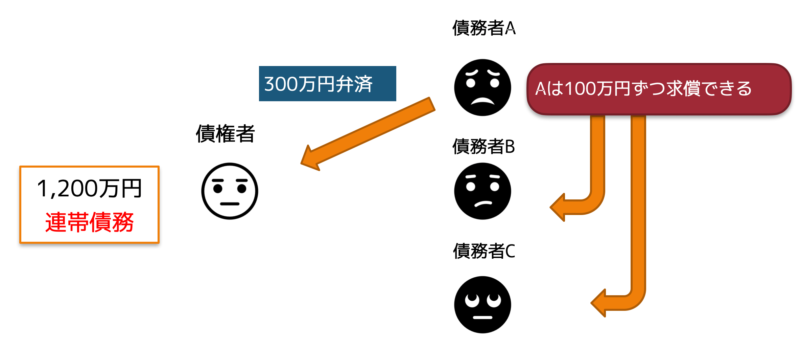

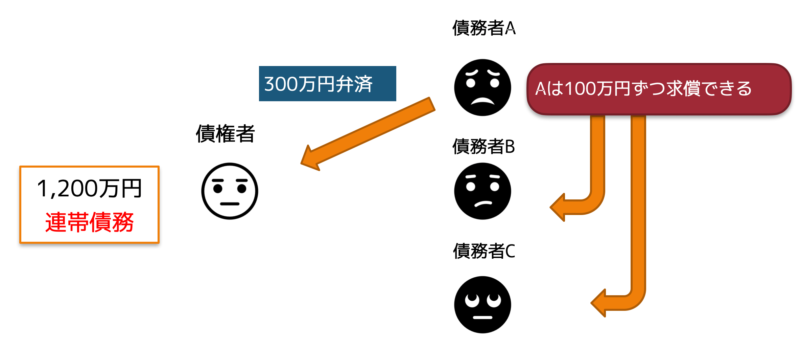

連帯債務者の一人が弁済したときは、その連帯債務者は他の連帯債務者に対して原則、求償できる。

弁済額が自己の負担額を超えるかどうかにかかわらず求償できる。

連帯債務の効力

| 原則:相対的効力(相対効) | 例外:絶対的効力(絶対効) | |

| 効力 | お互い影響しあわない | 1人について生じた事由は 他の人にも影響を及ぼす |

| 事由 | 履行の請求 消滅時効の完成 債務の免除 期限の猶予 債務の承認 | 相殺 更改 混同 弁済 |

※相対効でも、債権者と他の連帯債務者の1人が別段の意思表示をしたときは、絶対的効力とすることができる。

絶対効のごろあわせ

ベーコン抗争

絶対的効力(絶対効)

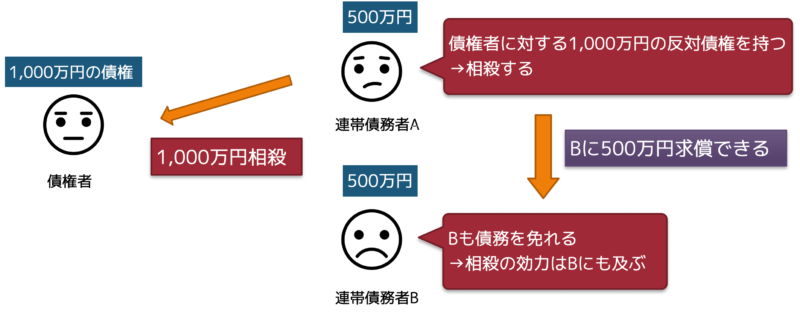

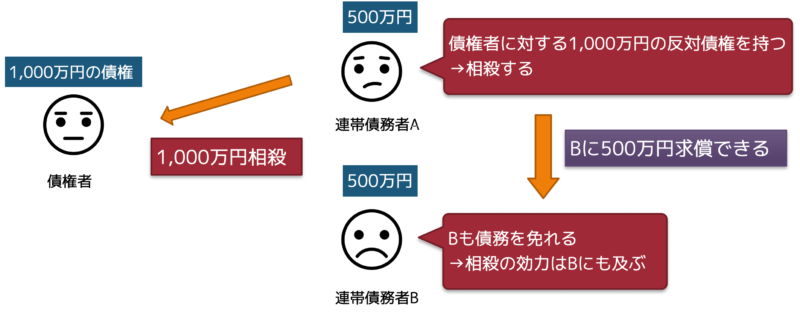

相殺

相殺をすると弁済をしたのと同じ効果が生じるので、その分だけすべての連帯債務者の債務が消滅する。

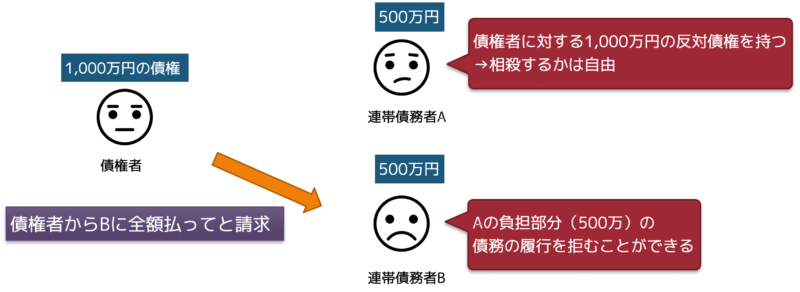

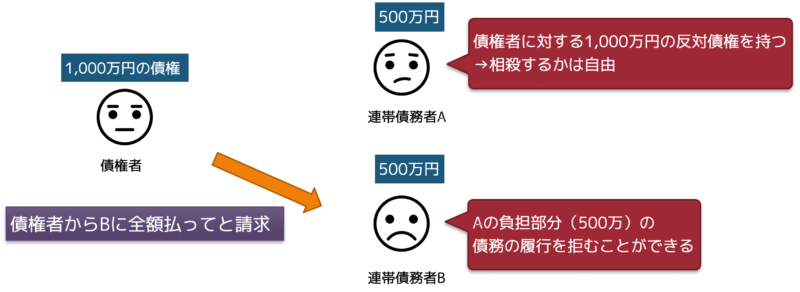

連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合で、その連帯債務者が相殺を援用しない場合、その連帯債務者の負担部分の限度において、ほかの連帯債務者は債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

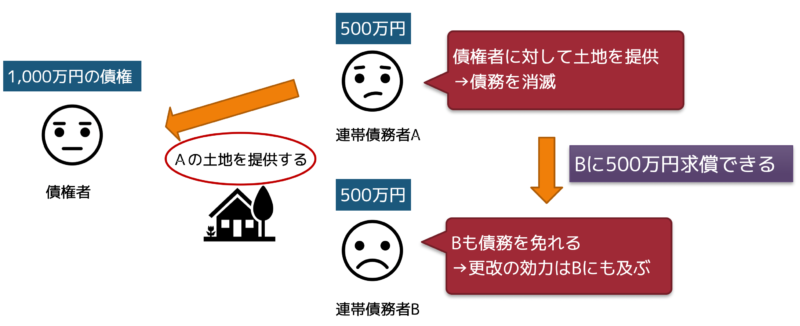

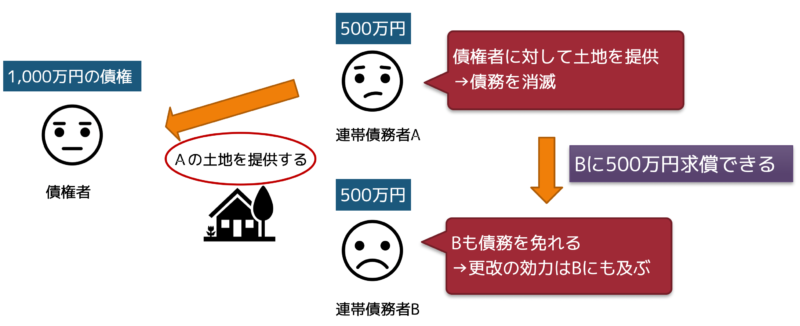

更改

新しい債務を成立させることで、旧債務を消滅させる。

連帯債務は消滅し、他の連帯債務者も同様に債務を免れる。

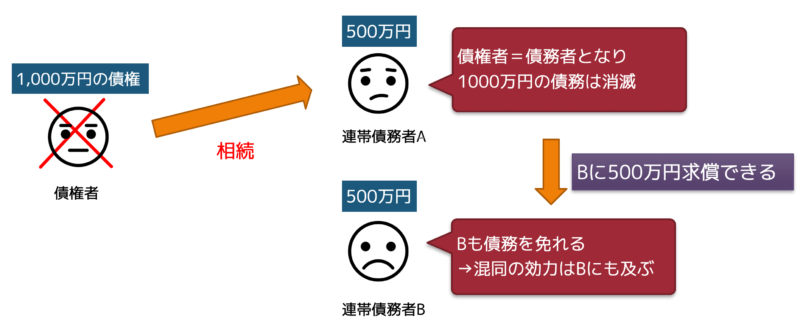

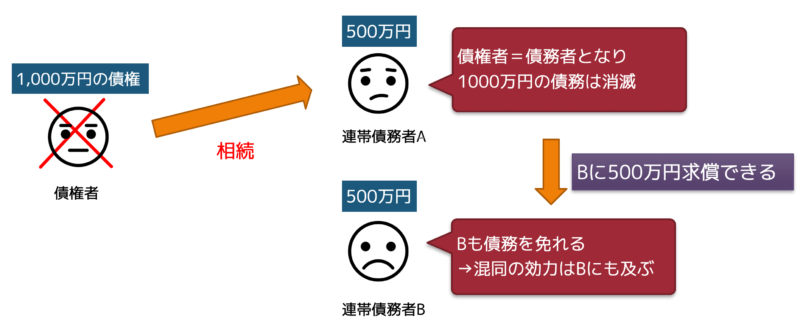

混同

債務者が債権者の債権を相続したとき、連帯債務は消滅し、他の連帯債務者も同様に債務を免れる。

連帯債権

連帯債権の効力

複数の債権者がいる場合、一人の債権者はすべての債権者のために、全部または一部の履行を請求することができる。

債務者はすべての債権者のために、各債権者に対して履行をすることができる。

| 原則:相対的効力(相対効) | 例外:絶対的効力(絶対効) | |

| 効力 | お互い影響しあわない | 1人について生じた事由は 他の人にも影響を及ぼす |

| 事由 | 時効の完成 | 相殺 更改 混同 弁済 請求 ※連帯債務では相対効 免除 ※連帯債務では相対効 |

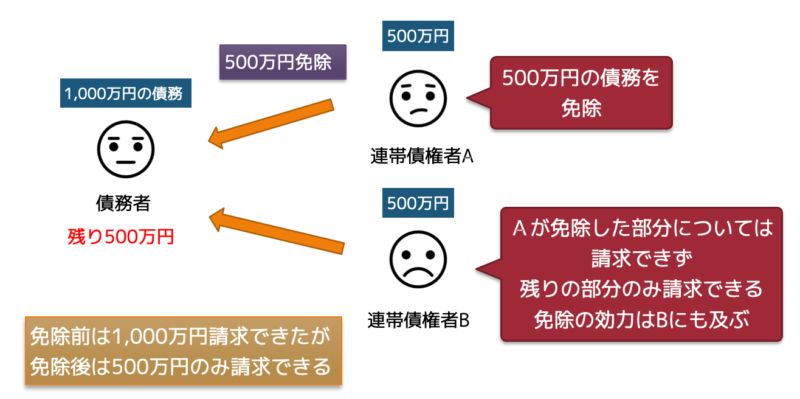

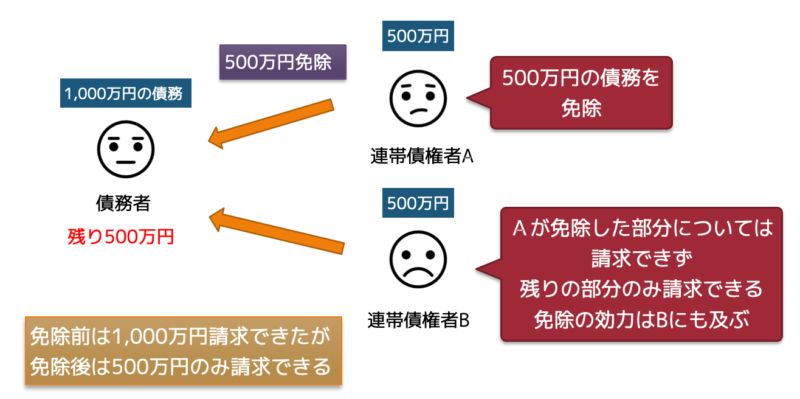

免除

問題に挑戦!

A、B、Cの3人がDに対して 900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。なお、 A、B、Cの負担部分は等しいものとする。

1.DがAに対して履行の請求をした場合、 B及びCがそのことを知らない場合でも、 B及びCについては、その効力が生じる。

2.Aが、 Dに対する債務と、 Dに対して有する 200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示を Dにした場合、 B及びCのDに対する連帯債務も 200万円が消滅する。

3.Bのために時効が完成した場合、 A及びCのDに対する連帯債務も時効によって消滅する。

4.CがDに対して 100万円を弁済した場合は、 Cの負担部分の範囲内であるから、 Cは、 A及びBに対して求償することはできない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 連帯債務」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。