今回は、抵当権の譲渡と放棄・法定地上権・一括競売・抵当権と賃借権について学習しましょう。

この3つは抵当権が設定された当時の状況で、結果が変わります。

土地の上に建物が建っていたかどうか?土地上の建物を抵当権が設定される前に借りていたかどうか?

状況を把握するのがポイントです。

抵当権は理解してしまえば「なるほど!」となる単元ですが、覚える量も多いし、用語も難しいので、苦手意識を感じる方がいらっしゃいます。

1度に完璧に覚えようとせずに、何度もインプットとアウトプットを繰り返しましょう。

あこ課長

あこ課長ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。

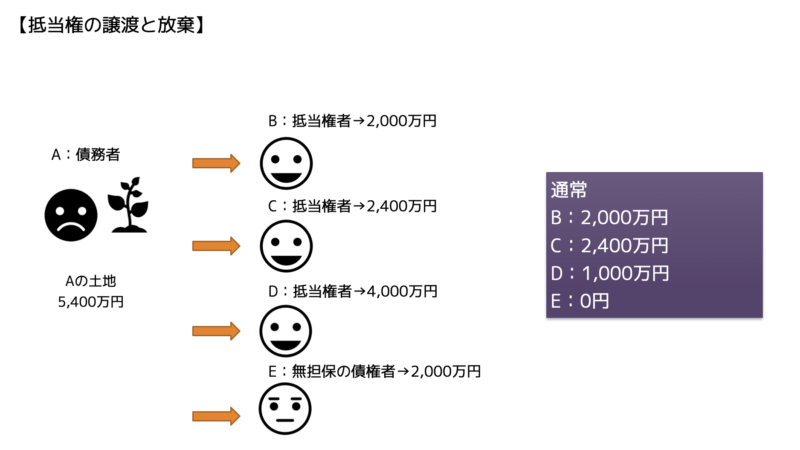

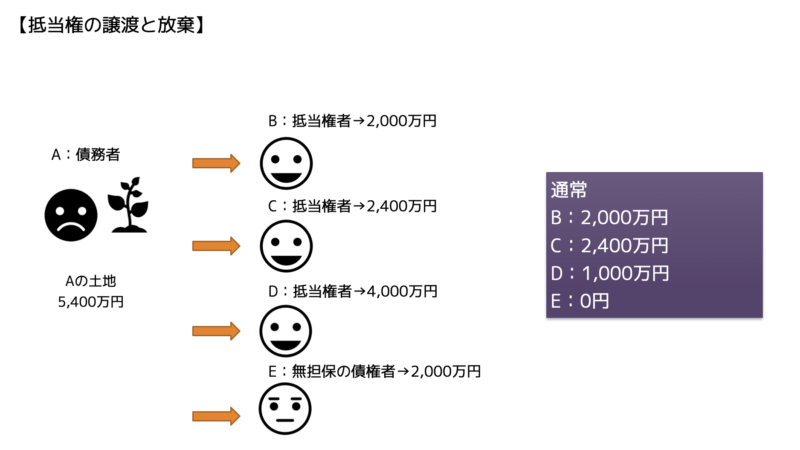

抵当権の譲渡と放棄

抵当権の仕組み

抵当権の譲渡

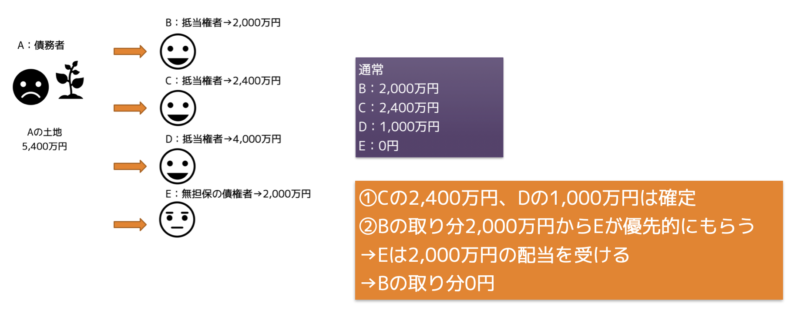

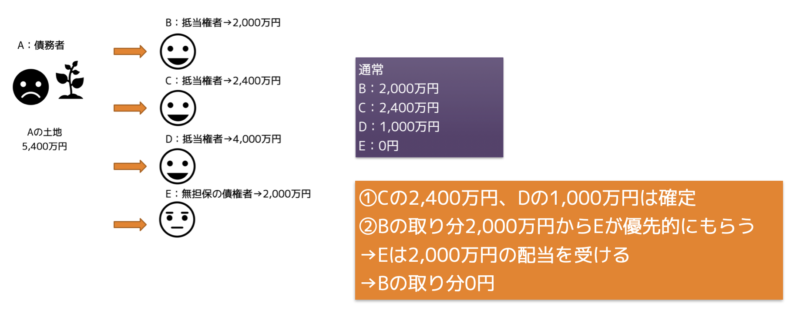

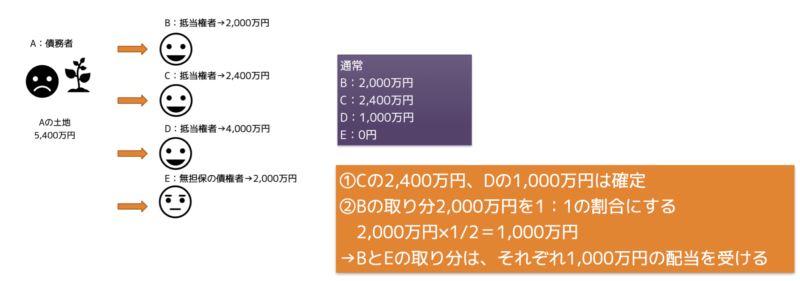

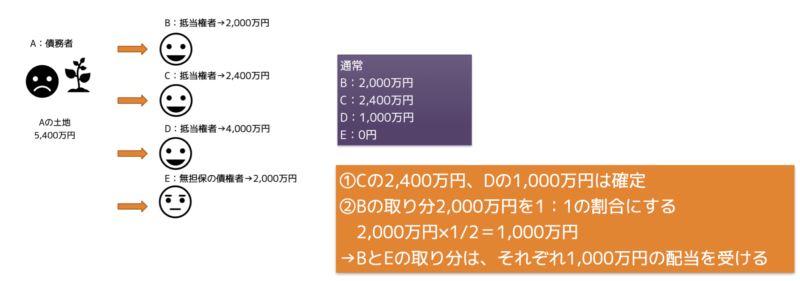

抵当権者が無担保の債権者に抵当権を譲渡すると、抵当権者の配当額の範囲内で、無担保の債権者が優先弁済を受けることができる。

抵当権者Bが無担保の債権者Eに抵当権を譲渡すると、抵当権者Bの配当額の範囲内で無担保の債権者Eが優先弁済を受けることができる。

抵当権の放棄

抵当権者が無担保の債権者に抵当権を放棄すると、抵当権者と無担保の債権者は同順位となり、抵当権者の配当額から「抵当権者:無担保の債権者」の債権額の割合でそれぞれが配当を受ける。

抵当権者Bが無担保の債権者Eに抵当権を放棄すると、抵当権者Bと無担保の債権者Eは同順位となり、抵当権者Bの配当額から「抵当権者B:無担保の債権者E」の債権額の割合でそれぞれが配当を受ける。

抵当権の順位の譲渡と放棄

抵当権の仕組み

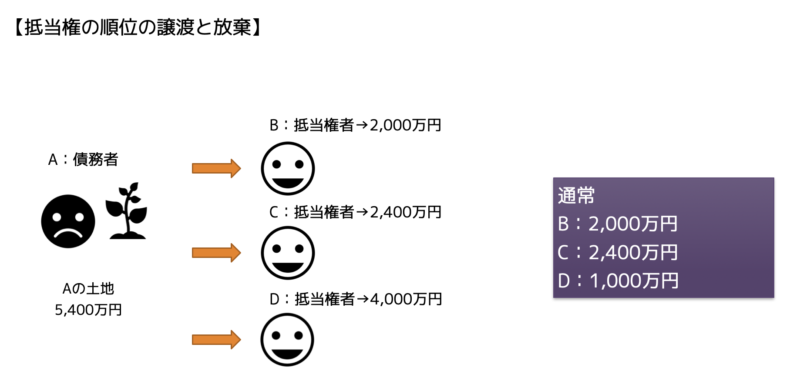

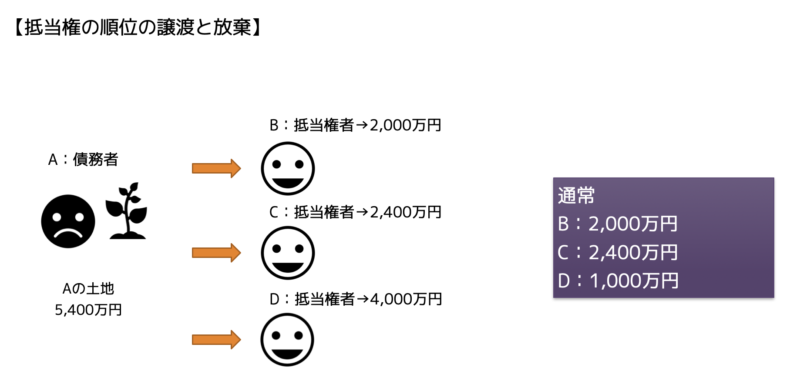

抵当権の順位の譲渡

先順位抵当権者が後順位抵当権者に優先弁済権を譲渡する。

先順位抵当権者Bが後順位抵当権者Dに優先弁済権を譲渡する。

抵当権の順位の放棄

先順位抵当権者の優先弁済権を放棄し、先順位抵当権者と後順位抵当権者の債権額の割合でそれぞれが配当を受ける。

先順位抵当権者Bの優先弁済権を放棄し、先順位抵当権者Bと後順位抵当権者Dの債権額の割合でそれぞれが配当を受ける。

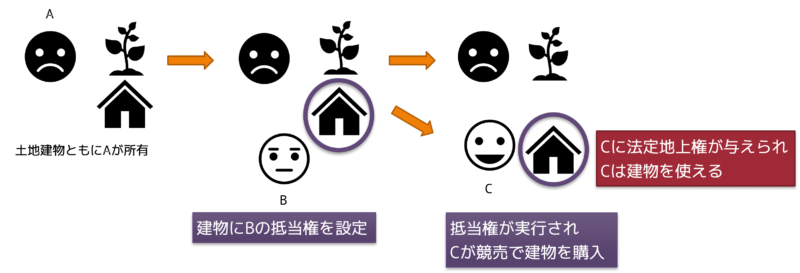

法定地上権

法律によって定められた地上権

法定地上権とは、土地の所有者と建物の所有者が別になった場合、一定の要件を満たせば、建物(土地)の所有者に利用する権利を当然に発生させること。

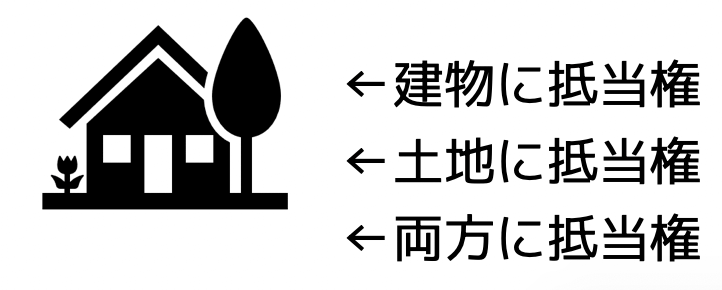

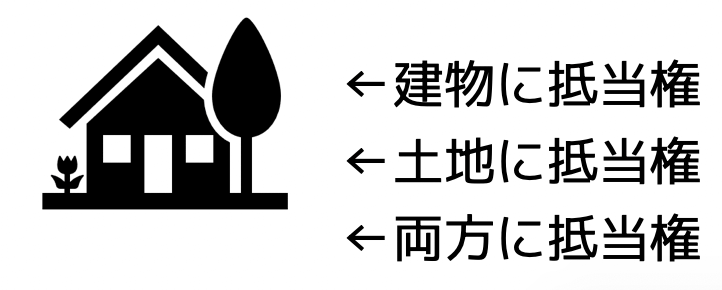

法定地上権の成立

法定地上権は①~④の要件をすべて満たさなければいけない

①抵当権設定当時、土地の上に建物(登記の有無は問わない)が存在すること。

②抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一であること。

③土地と建物の一方、または双方に抵当権が設定されていること。

④抵当権の実行によって、土地と建物が別々の所有者になったこと。

法定地上権判例

法定地上権を認める

建物の所有権が未登記であっても、土地への抵当権設定当時、土地上に建物があって、それらが同一の所有者である場合。

設定当時に同一所有者で、抵当権設定後に土地と建物の所有者が別々になった場合。

法定地上権を認めない

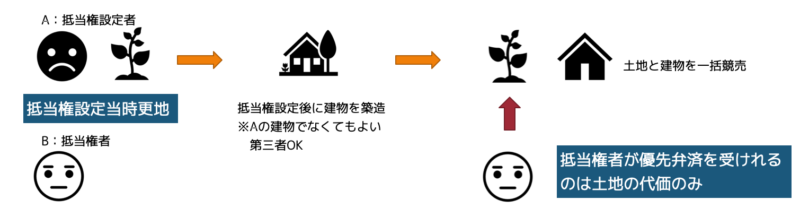

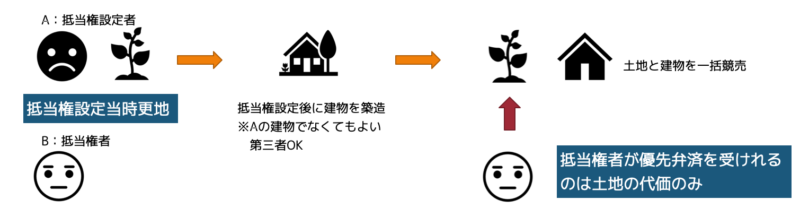

抵当権設定当時、更地であり、その後、建物が築造された場合。

※更地として担保価値を評価したことが明らかであれば、抵当権者が築造を承認した場合も同様。

更地に1番抵当権が設定された後に、その土地上に建物が築造され、その土地上に他者のために2番抵当権が設定された場合。

一括競売

土地に抵当権を設定した当時は更地で、その後建物(抵当権設定者に限らず第三者でもよい)が建てられた場合、抵当権者は土地と建物を一括して競売にかけることができる。

※ただし、抵当権の設定対象が土地の場合、建物の競売代金から優先弁済を受けることはできず、優先弁済を受けることができるのは土地の代価のみ。

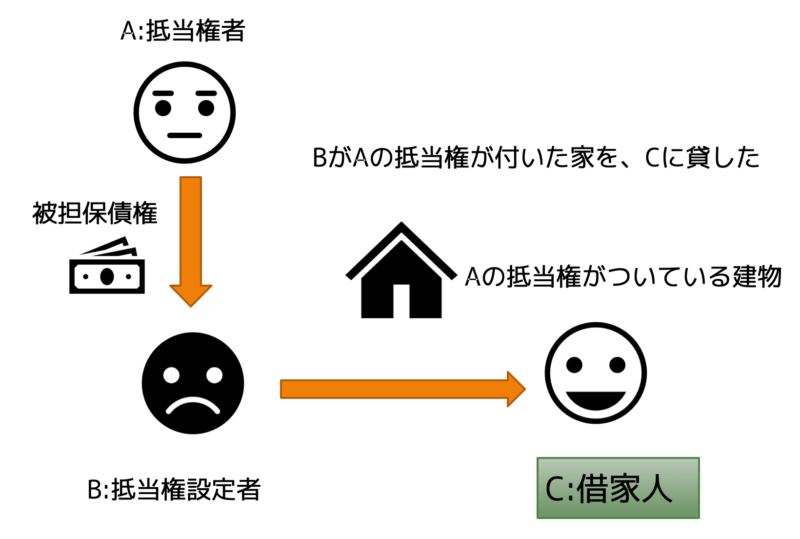

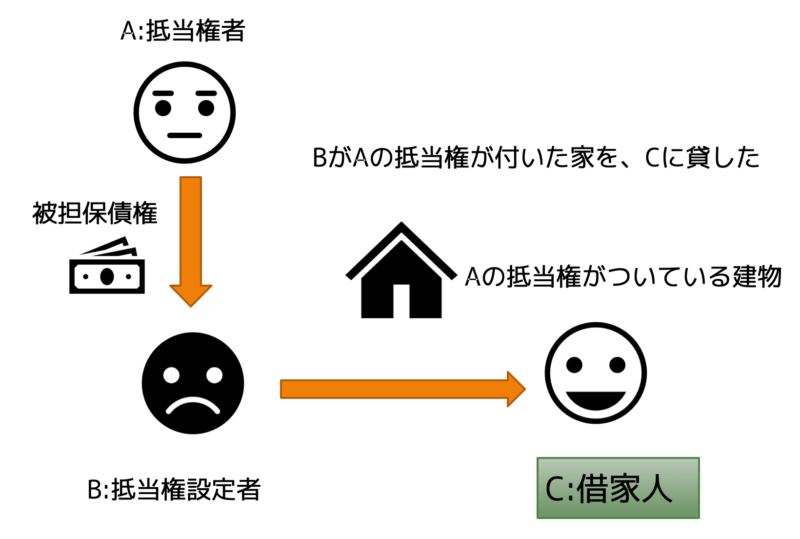

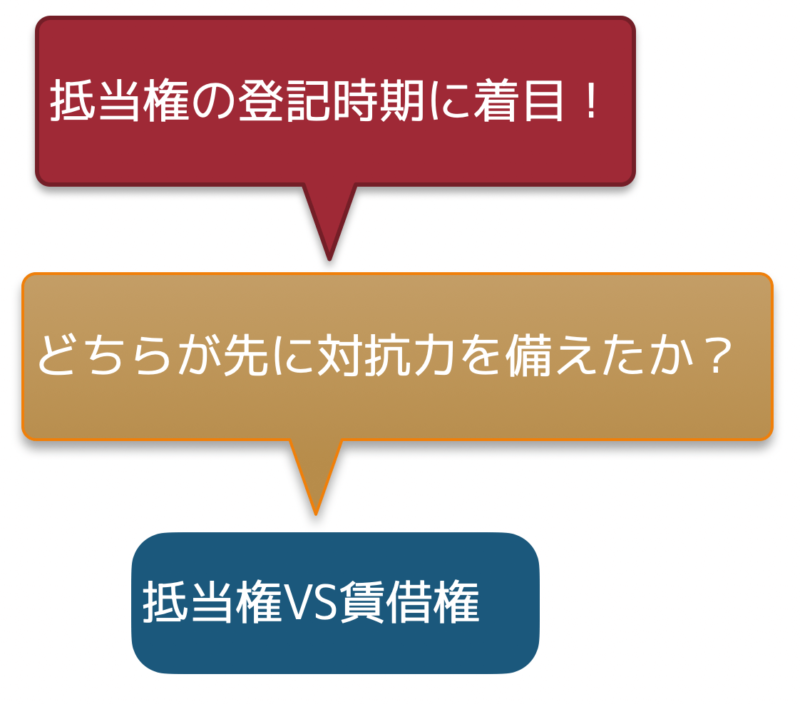

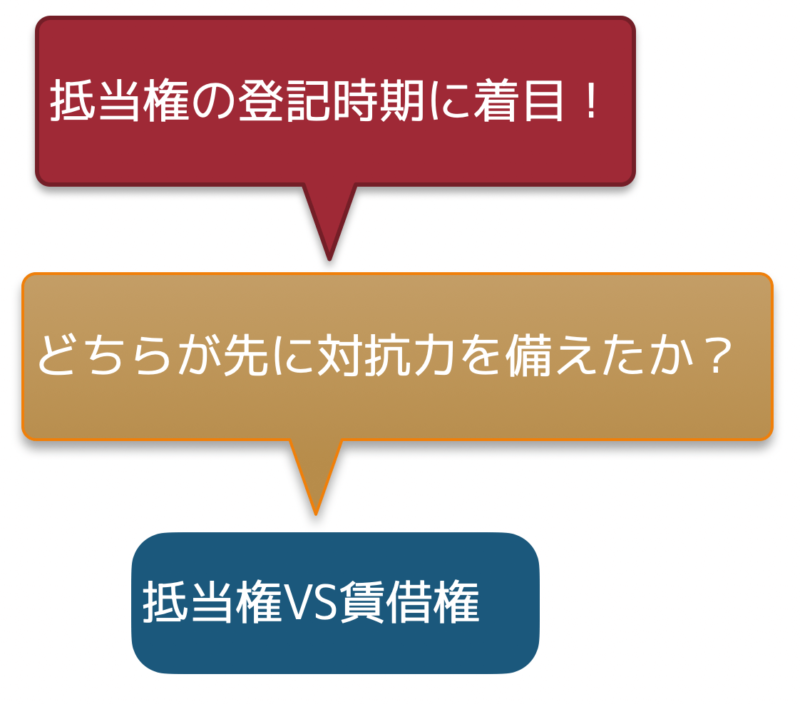

賃借権と抵当権

第三者の賃借権

抵当権付きの不動産を借りている場合どうなるか?

土地と建物共通のルール

抵当権設定登記後に設定された賃借権は、原則として抵当権者および競売による買受人に対抗できない。

抵当権設定登記前の賃借権

対抗要件を備えていれば、賃借権を抵当権者等に対抗することができる。

抵当権設定登記後の賃借権

原則:対抗要件を備えていたとしても、賃借権を抵当権者に対抗することができない。

例外:登記した賃借権であり、賃借権の登記前に登記したすべての抵当権者が同意し、かつ、その同意の登記がある場合には、賃借権を対抗できる。ただし、抵当権者の同意によって不利益を受ける者がいる場合は承諾が必要。

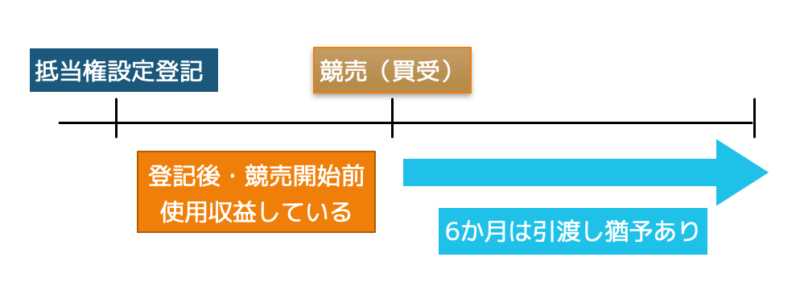

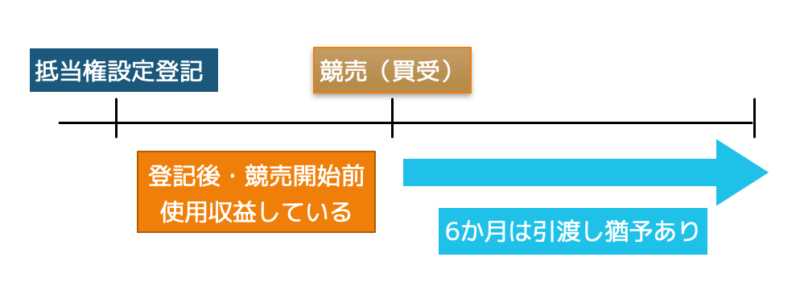

建物のみのルール

抵当権の登記後に賃借した者で、競売手続きの開始前から建物を使用、収益する者等は、原則、その建物が競売にかけられた場合、買受人が買い受けたときから6ヵ月を経過するまではその建物を買受人に引き渡さなくても差し支えない。

問題に挑戦!

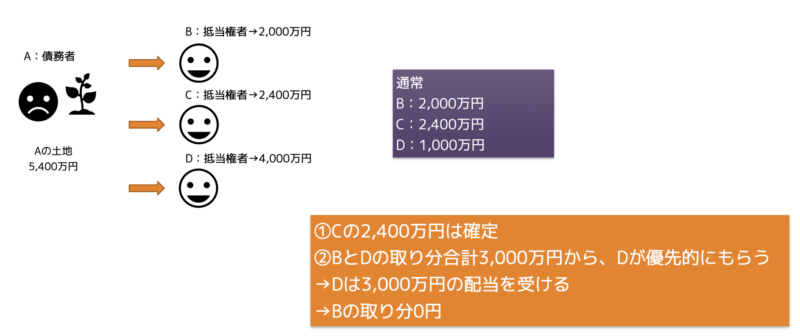

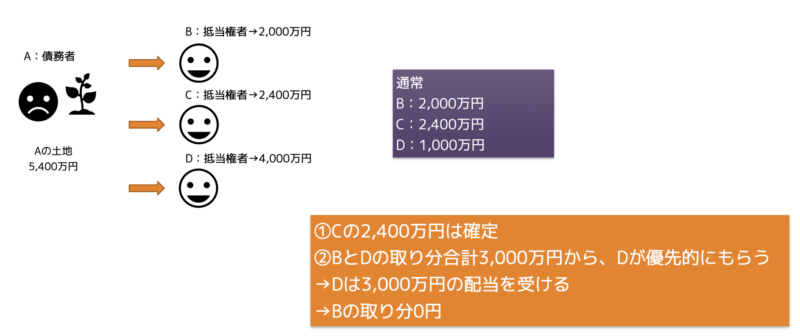

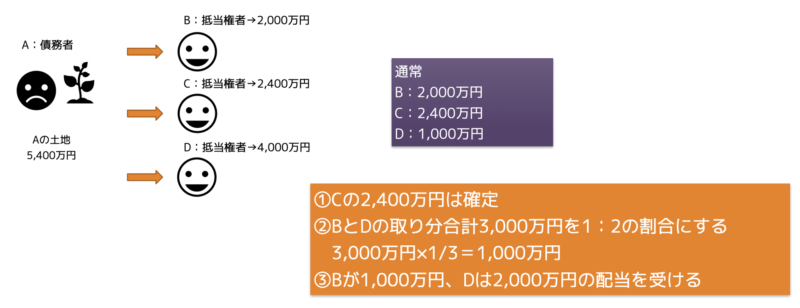

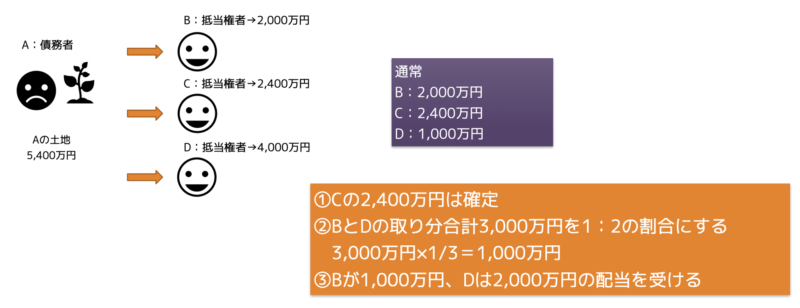

債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額4,000万円)をそれぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者E(債権額2,000万円)がいる。甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円を配当する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、マルかバツか。

1.BがEの利益のため、抵当権を譲渡した場合、Bの受ける配当は0円である。

2.BがDの利益のため、抵当権の順位を譲渡した場合、Bの受ける配当は800万円である。

3.BがEの利益のため、抵当権を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。

4.BがDの利益のため、抵当権の順位を放棄した場合、Bの受ける配当は1,000万円である。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 抵当権2」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。