今回は「抵当権」について学習します。

用語が難しく、登場人物も多くなる傾向がある単元です。

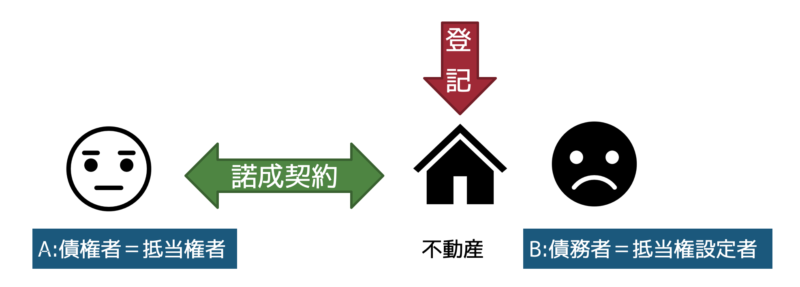

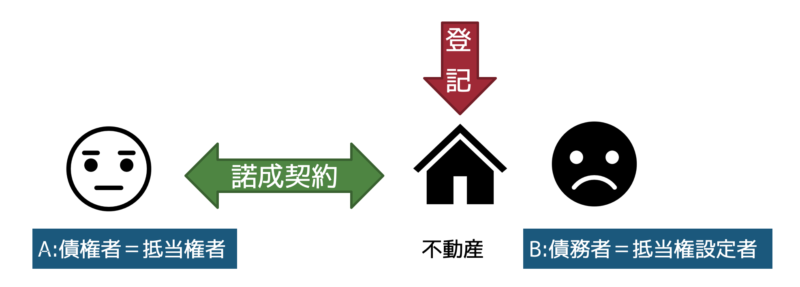

抵当権者と抵当権設定者は誰なのか?を理解しましょう。

また、登場人物の関係図をかくと問題が解きやすくなりますので、日ごろから練習しておきましょう。

あこ課長

あこ課長ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。

抵当権とは

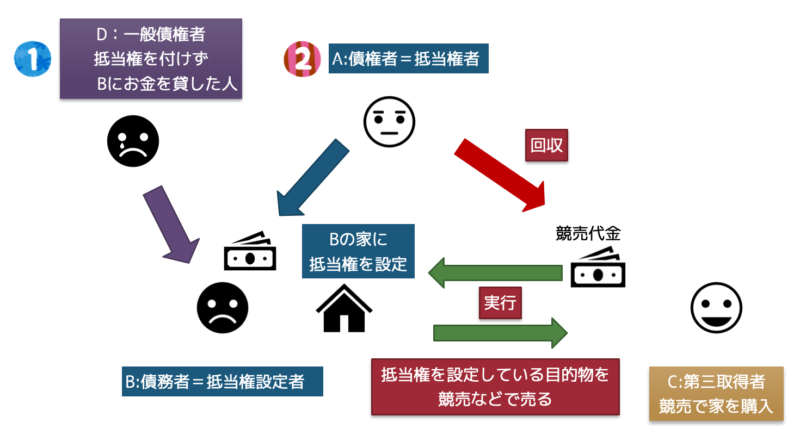

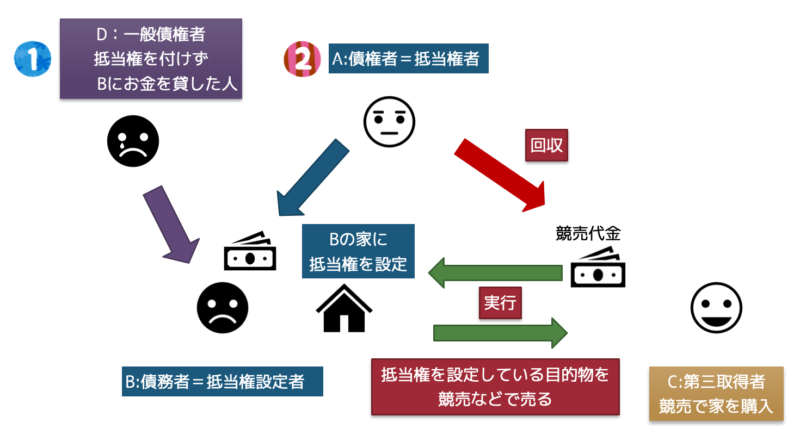

債務者が債務の弁済ができないときは、

担保にした不動産等を手元に残したまま、競売に出し、抵当権者がその競売代金などから、ほかの債権者に優先して債権の回収をすることができる担保物権。

抵当権の目的物となるものは、不動産、地上権、永小作権がある。

抵当権の設定契約は諾成契約であり、抵当権者と抵当権設定者の合意で行われる。

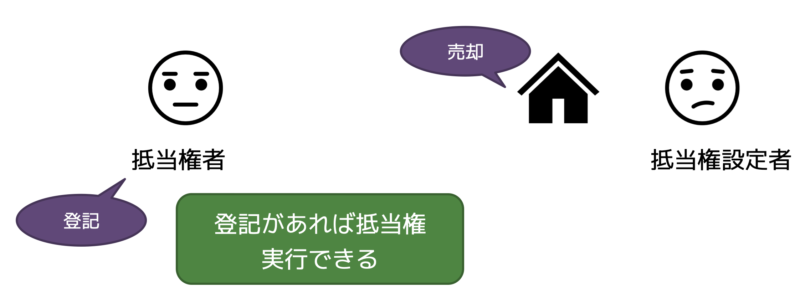

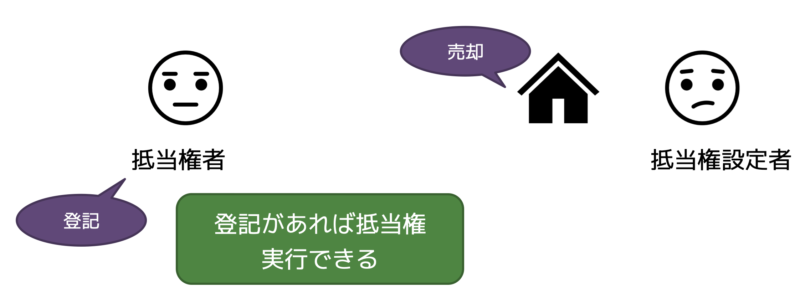

第三者に対抗するには登記が必要。

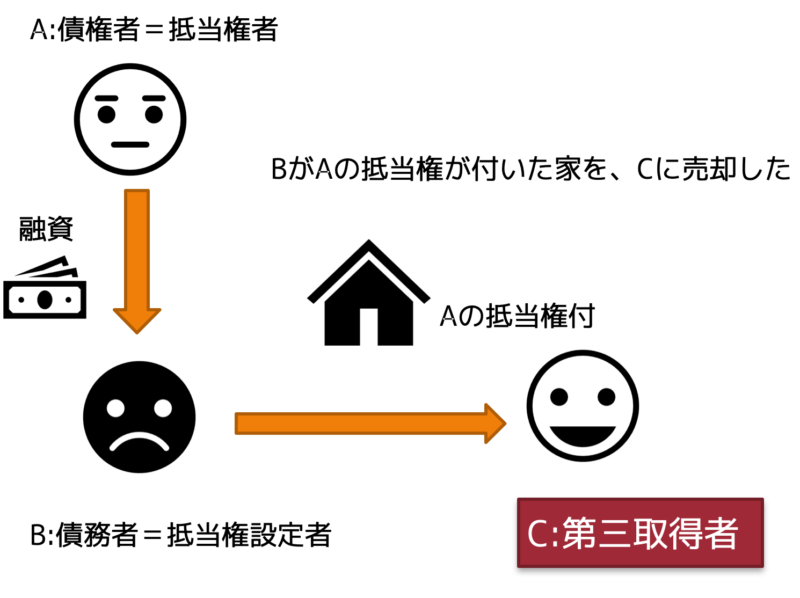

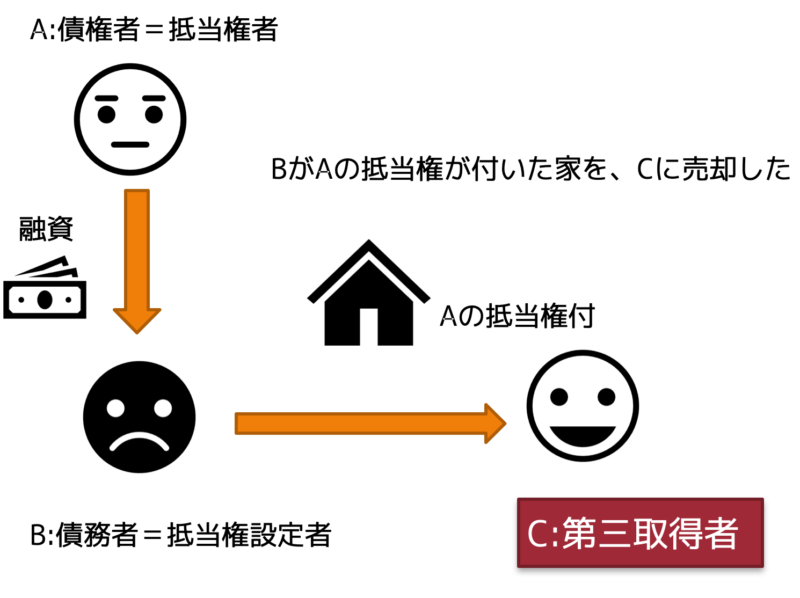

抵当権でよくある相関図

抵当権の順位

一つの不動産に対して、複数の抵当権を設定することができる。この場合、順位は登記の順番。

抵当権の順位は各抵当権者の合意によって変更することができるが、そのためには利害関係者の承諾が必要であり、また登記をしなければ効力を生じない。(債務者の同意や承諾は不要)

被担保債権の範囲

抵当権によって担保される被担保債権の範囲は、原則として元本のほか、利息、その他の定期金などにつき、最後の2年分に限られている。

ただし、後順位抵当権者などの利害関係者がいないときは、2年分に限定されない。

抵当権の性質

付従性

抵当権は被担保債権が存在してはじめて成立する。

被担保債権が消滅(弁済や時効など)すれば、それに従って抵当権も消滅。

※債務の弁済と抵当権登記の抹消は同時履行の関係ではない。(債務の弁済が先)

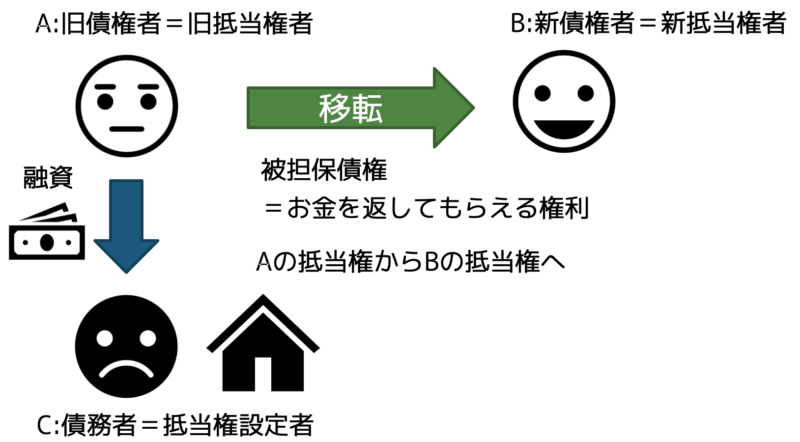

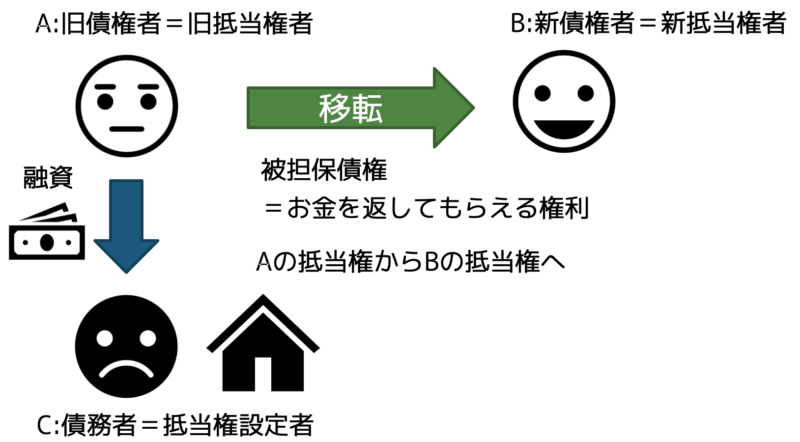

随伴性

抵当権は被担保債権が移転すればそれと一緒に担保物権も移転する。

不可分性

被担保債権の全額が弁済されるまで、抵当不動産の全部について効力を及ぼす。

物上代位性

抵当不動産が売却されたり、滅失等してしまった場合に、抵当不動産の所有者が受け取るべき金銭等について行使できる。

対象となる権利、、、売買代金請求権や賃料請求権。

例)抵当権の目的物である家が火事で焼失した場合、火災保険金請求権や損害賠償請求権に対し抵当権の効力を主張できる。

→保険金等を差押えて、債権を回収することができる。

ただし、抵当権者が物上代位するには、抵当権設定者がその保険金等を受領する前に差押えする必要がある。

使用収益と処分

抵当権が設定されても、抵当権実行までは抵当権設定者は使用することができる。また、人に貸して賃料を受け取るなど、収益を得ることもできる。

抵当不動産の処分は、抵当権者の承諾を得なくてもできる。

抵当権設定者が通常の利用方法を逸脱して、目的物を損傷するような場合、抵当権者は妨害排除請求をすることができる。

抵当権の効力

| 対象 | 効力 |

| 土地・建物 | 土地だけに設定した抵当権の効力は建物に及ばない 建物だけに設定した抵当権の効力は土地に及ばない |

| 付加一体物 | 増築部分や雨戸など、抵当不動産とそれに付加して一体となった物には、付加されたのが抵当権の設定の前後を問わず、原則として効力が及ぶ |

| 従物 従たる権利 | 土地上に設置されている動かすことができる庭石や石灯篭など、抵当権設定当時に存在した従物については、当事者はそれも抵当権の対象であると考えているので、原則として効力が及ぶ しかし、抵当権設定後の従物には効力は及ばない また、土地を借りてその土地の上に建物を建てていた場合、建物に抵当権が設定されれば、設定当時からあった賃借権などの土地利用権に対しても効力が及ぶ |

| 抵当不動産の果実 | 被担保債権に不履行があった場合、不履行後に生じた抵当不動産の果実にも効力が及ぶ |

第三取得者

第三取得者とは

抵当権のついた不動産を取得した人=抵当不動産の第三取得者。

第三取得者が抵当権を消滅させる

| 第三者弁済 | 第三取得者が債務者の借金を全額弁済すれば抵当権は消滅する。 債務者の意思に関係なく、第三取得者は弁済することができる。 |

| 代価弁済 ※抵当権者主導 | 第三取得者が抵当権者の請求に応じて、抵当権者に代価を支払えば抵当権は消滅する。 債務者の同意、承諾は不要。 |

| 抵当権消滅請求 ※第三取得者主導 | 第三取得者が抵当権者に対して、「登記をしたすべての債権者の承諾を得た額を支払うかわりに 抵当権を消滅して」と書面を送付する。 抵当権者がそれを承諾し、第三取得者が登記したすべての債権者の承諾を得た額を支払った場合、 抵当権は消滅する。 抵当権実行としての競売による差押えの効力発生前に行うことが必要。 債務者の同意、承諾は不要。 債務者や保証人は抵当権消滅請求をすることができない。 |

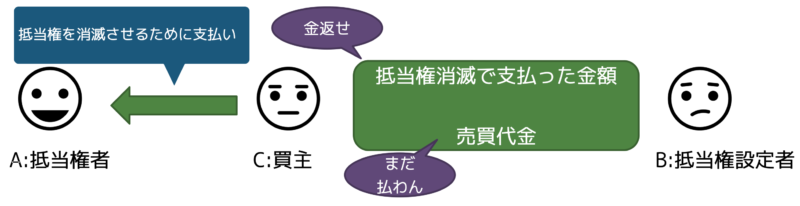

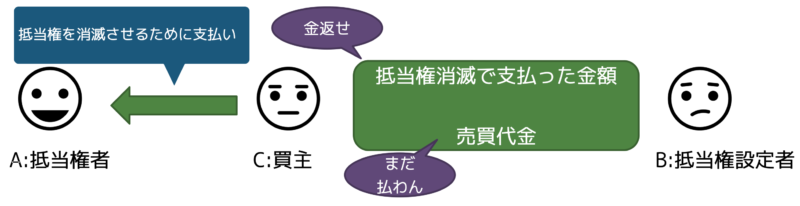

抵当権消滅請求

抵当権が設定され、登記もされている不動産を、抵当権設定者と売買契約を結んだ買主(第三取得者)は、抵当権の登記が契約の内容に適合しないものであれば、抵当権消滅請求の手続きが終わるまで代金の支払いを拒絶できる。

抵当権消滅請求により、抵当権者にお金を支払って抵当権を消滅させた場合、抵当権設定者に支払った金額相当分を償還請求できる。

問題に挑戦!その壱

A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権(以下この問において「本件抵当権」という。)が設定され、その旨の登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、マルかバツか。

1.Aから甲土地を買い受けたDが、Cの請求に応じてその代価を弁済したときは、本件抵当権はDのために消滅する。

2.BがAから甲土地を買い受けた場合、Bは抵当不動産の第三取得者として、本件抵当権について、Cに対して抵当権消滅請求をすることができる。

問題に挑戦!その弐

AがBに対する債務の担保のためにA所有建物に抵当権を設定し、登記をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。

1.抵当権の登記に債務の利息に関する定めがあり、他に後順位抵当権者その他の利害関係者がいない場合でも、Bは、Aに対し、満期のきた最後の2年分を超える利息については抵当権を行うことはできない。

2.第三者の不法行為により建物が焼失したのでAがその損害賠償金を受領した場合、Bは、Aの受領した損害賠償金に対して物上代位をすることができる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 抵当権1」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。