今回は「債務不履行」について学習します。

不動産だけではなく、日常でも起こりうる債務不履行。

宅建の勉強はもちろん、普通に生活していく中でもためになる単元です。

理解を深めるために、インプットをしたら必ず問題を解いて、アウトプットしましょう。

あこ課長

あこ課長債務不履行・損害賠償は他の単元ともかかわってきます

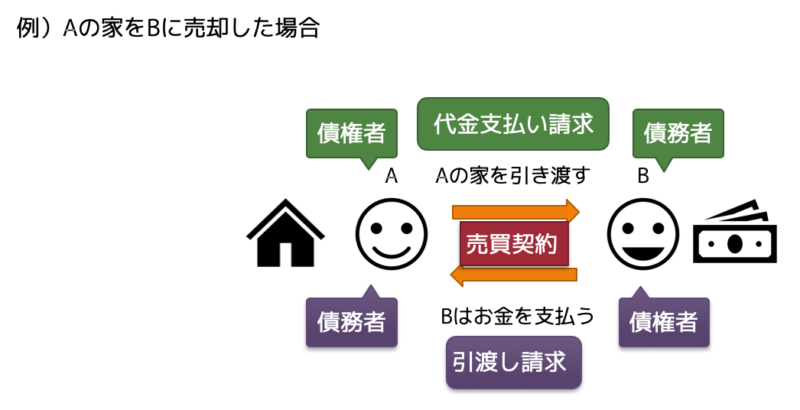

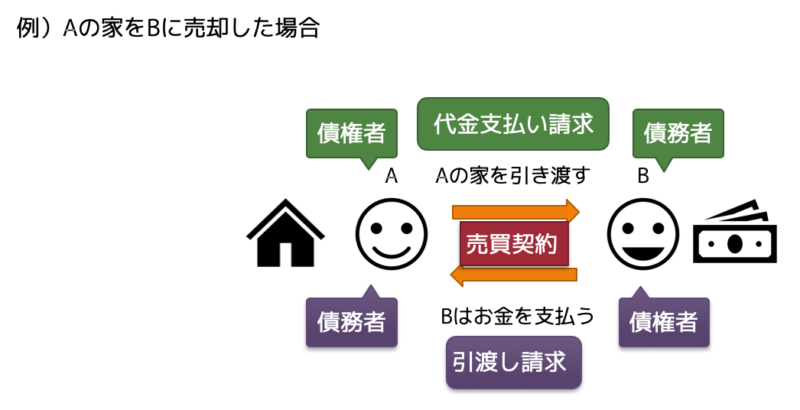

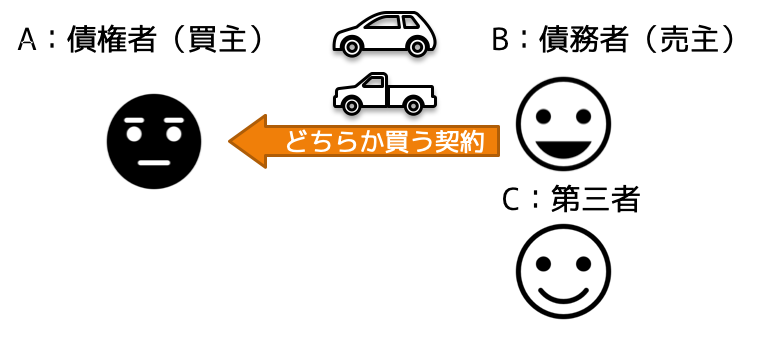

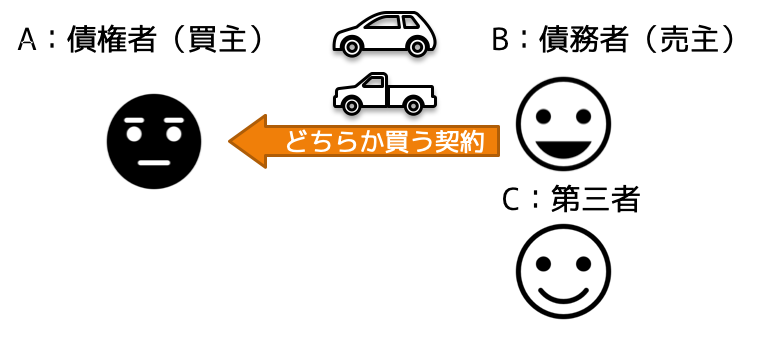

債権・債務

売買契約のように双方が義務を負う契約においては、お互いが債権者であり債務者となる。

債権とは、相手方に対して一定の行為を請求できる権利。

債務とは、相手方に対して負う義務。

約束を守らない(債務を履行しない)ことを債務不履行という。

債権=相手方に対して一定の行為を請求できる権利

債務=相手方に対して負う義務→約束を守らない=債務不履行

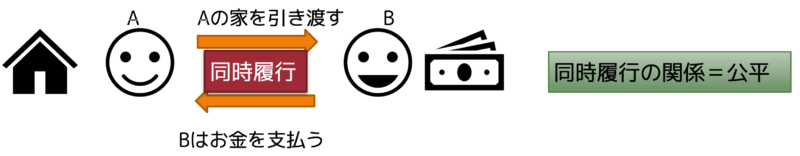

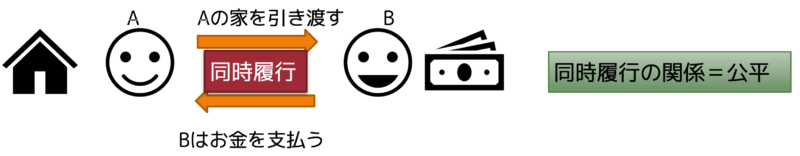

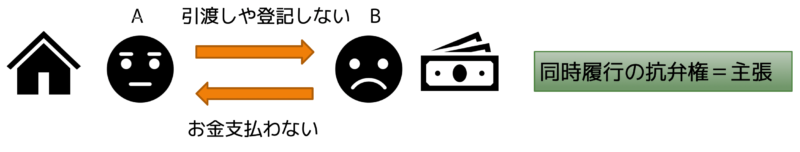

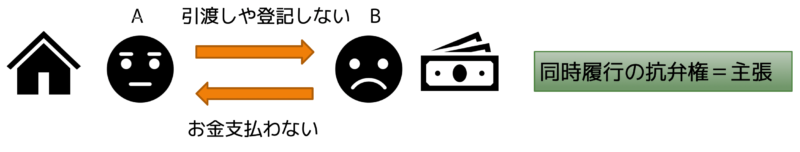

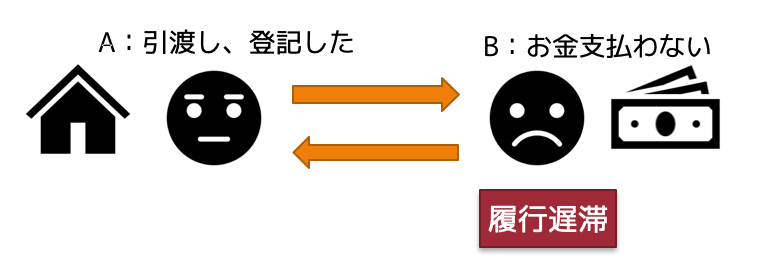

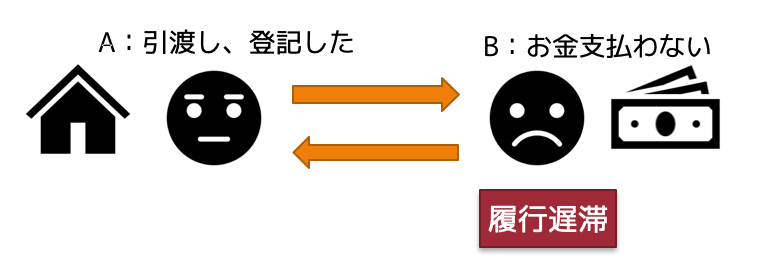

同時履行の抗弁権

同時履行の関係

売買契約のように双方が義務を負う契約においては、双方が同時に義務を果たさなければならない。

同時履行の抗弁権

例えば、Aが家の引渡しや登記移転をしないのに、Bにお金を払えといった場合、Bは拒むことができる。

これを同時履行の抗弁権という。

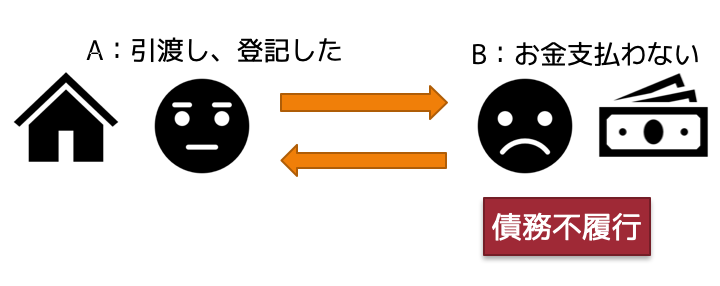

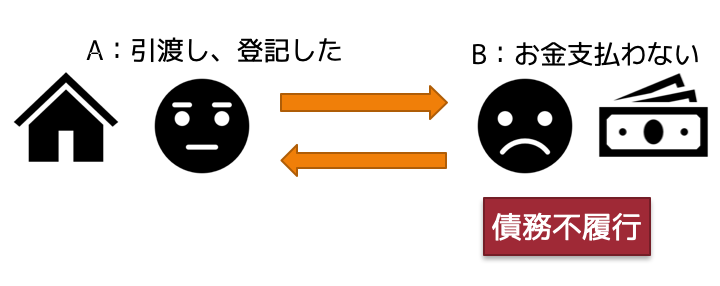

債務不履行の種類

債務不履行とは、契約から生じた義務を果たさないこと。

引渡しをしたのに、支払いをしないと債務不履行になる。

その場合、損害賠償・契約解除となる。

| 債務不履行の種類 | 結果 |

| ①履行遅滞 債務を履行できるにもかかわらず、決められた時期に履行しないこと | 損害賠償請求(債務者の帰責事由必要) 解除(債務者の帰責事由不要) |

| ②履行不能 債務を履行するのが不可能になったこと | 損害賠償請求(債務者の帰責事由必要) 解除(債務者の帰責事由不要) |

履行遅滞

履行遅滞とは約束の期日に遅れること。

①履行が可能であること。②履行期をすぎること。

③同時履行の場合、債務者が履行の提供をしていること。 例)Aが義務を提供して、Bの同時履行の抗弁権を封じている状態であること

| 履行期の種類 | 遅滞となる時期 |

| 確定期限のある債務 | 期限が到来したとき |

| 不確定期限付債務 | 債務者が期限到来後に履行請求を受けたとき または期限到来を知った時のいずれか早いとき |

| 期限の定めがない債務 | 債権者が履行の請求をしたとき ※債務者が債権者から履行の請求を受けたとき |

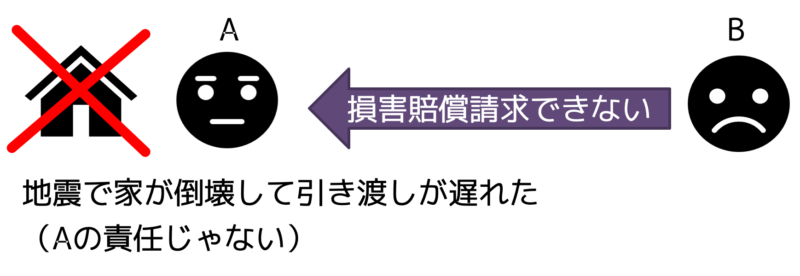

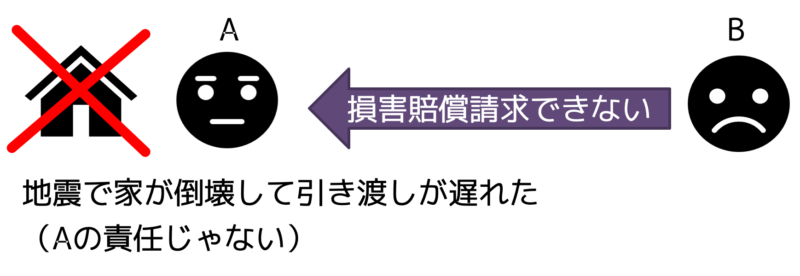

履行遅滞の結果

債権者は生じた損害について、債務者に対して損害賠償を請求できる。

ただし、その債務不履行が、契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によって生じた場合は、損害賠償を請求できない。

債務者に対して、原則として相当の期間を定めて催告をし、その期間内に履行されなければ契約の解除をすることができる。

※債務の不履行が、その契約や取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できない。

履行不能

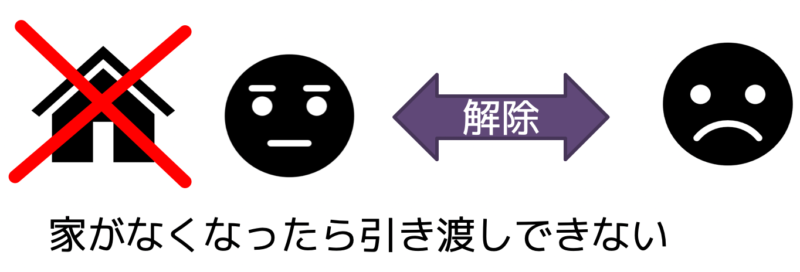

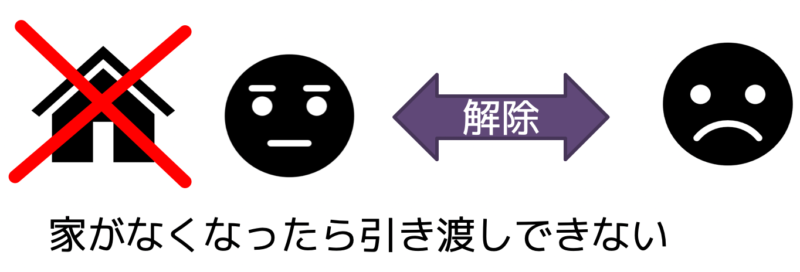

履行不能とは、債務を履行するのが不可能になったこと。

不能であるかどうかは、契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして判断する。

契約に基づく債務の履行が、契約成立時に不能であった場合(原始的不能)も含まれる。

債務を履行できないときは、原則、損害賠償・解除を請求できる。

解除の場合は、相当な期間を定めた催告は不要(ただちに解除できる)。

損害賠償

債務不履行に対する損害賠償請求

→通常生ずべき損害(債務不履行と相当因果関係にある損害)の賠償をさせる。

相当性の判断は、通常の事情のほか、債務者が債務不履行のときに予見すべきであった特別の事情を基礎とする。

債権者に過失があった場合、裁判所はこれを考慮して、損害賠償の責任およびその額を定める。

過失相殺は債務者からの主張がなくても、裁判所が職権ですることができるただし、債務者の立証が必要。

損害賠償額の予定

損害と損害額を証明する必要あるが、あらかじめ損害賠償額の予定をしておくことができる。

当事者同士が決めたことなので、債権者は損害を証明する必要がない。

損害賠償の予定は契約と同時にする必要はないが、損害が発生した後では予定できない。

損害賠償額の予定は金銭以外のものを持ってすることができる。

損害賠償額の予定がなされていても、それとは別に債権者が履行の請求や解除をすることができる。

違約金は損害賠償額の予定と推定される。

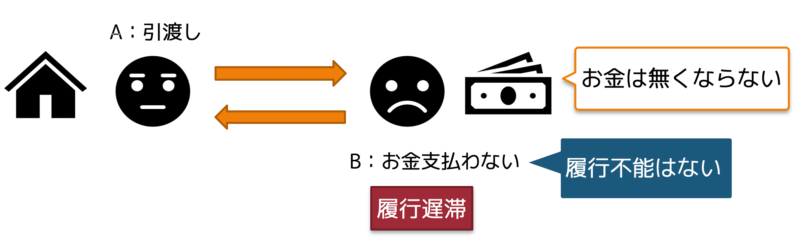

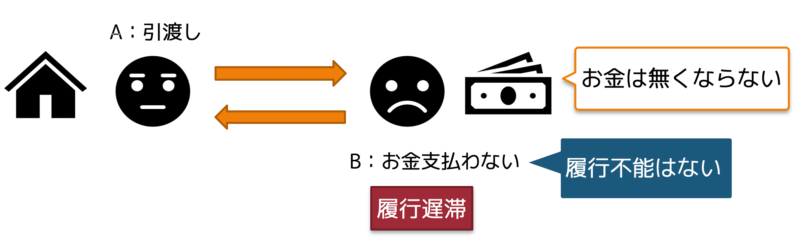

金銭債務

金銭債務とは、代金支払い債務など金銭を支払う義務。

金銭債務には履行不能はない。債務不履行=履行遅滞となる。

金銭債務は債務者の責めに帰すべき事由がなくても債務不履行が成立する。

不可抗力をもって抗弁とすることができない。

金銭債務が不履行になった場合、損害の証明は不要。

→お金の支払いが遅れた場合、当然に利息分の損害が生じている。

損害賠償として請求できる額は利息相当分とされる。

→債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率。

法定利率は年3%と規定されており、3年に1度見直しが行われる。

契約当事者で約定利率を定めている場合は、その利率による。約定利率>法定利率

選択債権

数個の異なった給付の中から選択によって定まる債権。

原則:選択権は債務者に属する。

特約:債権者または第三者を選択権者とすることもできる。

第三者が選択する場合、債権者または債務者のどちらかに意思表示するが、第三者が選択できず、または選択する意思がないときは、選択権は債務者に移転する。

選択権を有する債務者の過失で、一方の給付が不能になった場合は、残ったものに特定され、残存するほうが給付の目的物となる。

問題に挑戦!

債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。なお、債務は令和7年4月1日以降に生じたものとする。

1.債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

2.債務の目的が特定物の引渡しである場合、債権者が目的物の引渡しを受けることを理由なく拒否したため、その後の履行の費用が増加したときは、その増加額について、債権者と債務者はそれぞれ半額ずつ負担しなければならない。

3.債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。

4.契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。

詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 債務不履行」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。