今回は「契約の解除と手付解除」について学習します。

宅建業法とも絡んでくる単元ですので、思い出しながら、単元同士を結び付けて覚えてください。

動画を見た後、過去問を解いて内容を理解できたかどうか確認してみてください。

あこ課長

あこ課長これを機に宅建業法の8種制限も復習してくださいね

解除

契約が成立したあとに、当事者のうち片方(解除権者=解除権を有する者)の一方的な意思表示で、契約の効果を消滅させ、はじめから契約がなかったものにする。

法定解除

一定の要件を満たせば解除できると法律によって決められている。

例)債務不履行があった場合は解除できる。

約定解除

当事者が契約(特約)によって解除権を設定する。

例)ローン不成立のときは解除できる。

【ローン特約】

買主のローンが成立しなかったら「契約を解除できる」→解除の意思表示があってはじめて契約の効力がなくなる。

買主のローンが成立しなかったら「契約は解除される」→自動的に契約の効力は失われる。

合意解除

双方合意のもと、契約を解除する。

例)双方とも解除したいと合意すると解除できる。

解除権の発生(債務不履行復習)

債務を履行できないときは、原則、損害賠償・解除を請求できる。

履行遅滞の場合、債権者は相当の期間を定めて債務者に催告をし、その期間内に履行されなければ契約の解除をすることができる。

※債務の不履行が、その契約や取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できない。

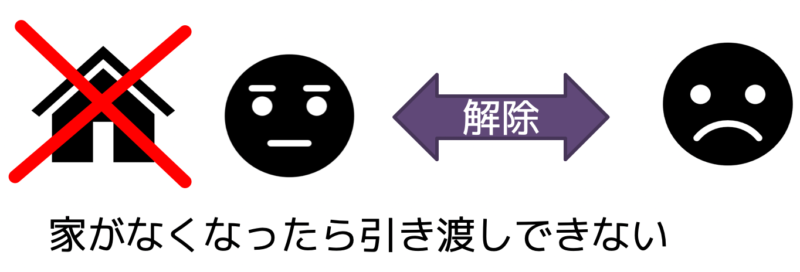

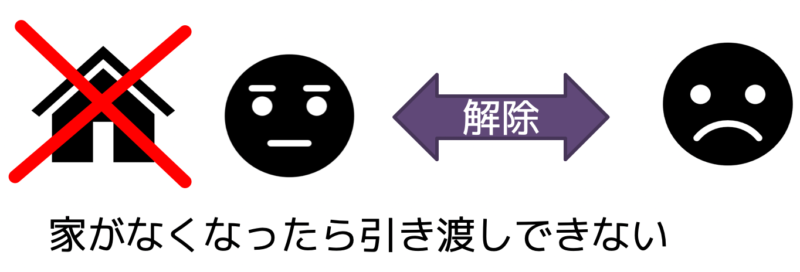

履行不能の場合、債権者はただちに契約を解除をすることができる。

債務不履行による契約の解除

催告による解除

原則

債権者は相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合契約を解除できる。

例外

その期間を経過した時点で、債務不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微な時は解除できない。

催告によらない解除 催告なしでただちに契約の全部・一部を解除できる

全部解除

①債務の全部の履行が不能であるとき。

②債務者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

③債務の一部の履行が不能である場合、または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合で、残存する部分のみでは契約目的を達成できないとき。

④契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約目的を達成できない場合(定期行為)に、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。

⑤債務者がその債務の履行をせず、債権者が催告しても契約目的を達成するのに足りる履行がされる見込みのないことが明らかなとき。

一部解除

①債務の一部の履行が不能であるとき。

②債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

解除の意思表示

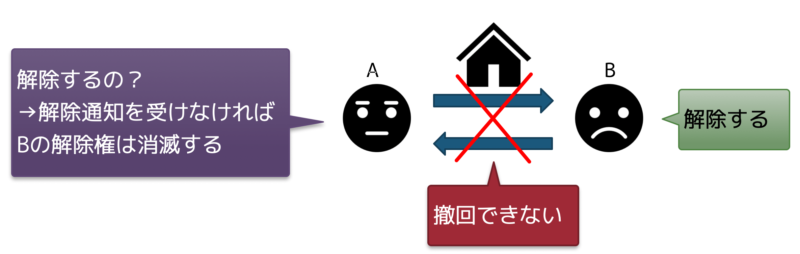

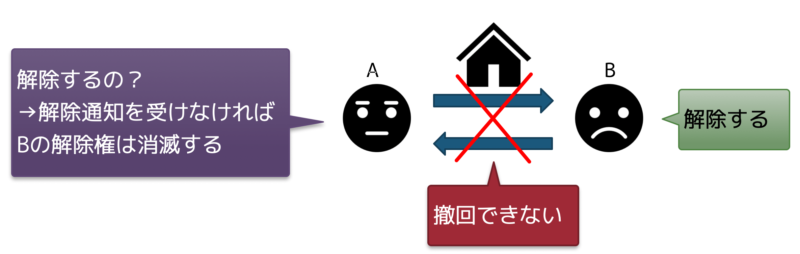

解除権を有するものは、相手の承諾がなくても解除できる(形成権)。

一度、解除の意思表示をしたら撤回できない。

解除権を行使できる期間の定めはなく、解除権を有する側が行使しないとき、相手方は相当の期間を定めて解除するか否かを催告できる。

その期間内に解除通知を受けなければ、解除権は消滅する。

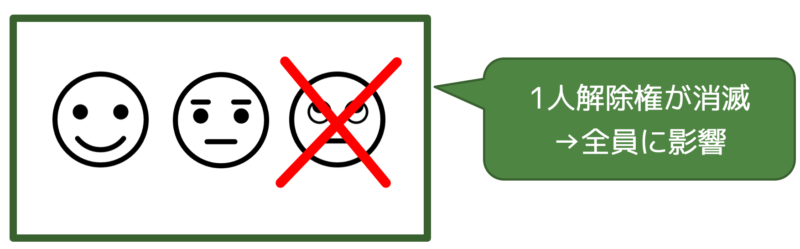

解除権者が複数いる場合は、原則として解除権者全員で意思表示する。

解除権者の相手方が複数いる場合は、解除権者は相手方全員に解除の意思表示をしなければならない。

複数いる当事者の1人について解除権が消滅した場合は、他の者の解除権も消滅する。

解除の効果

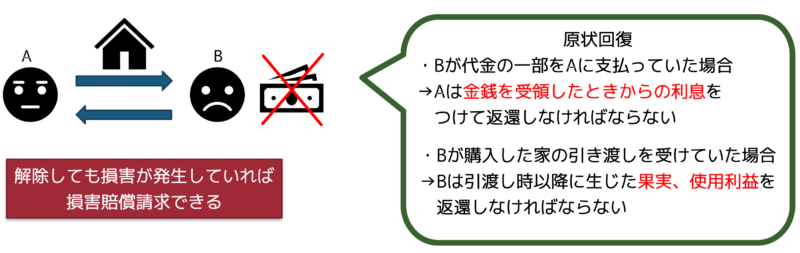

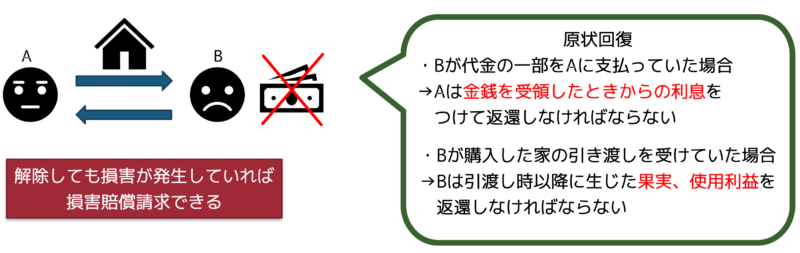

契約が解除されると、契約は最初からなかったものとなる。

→履行されていない場合は、履行する必要がなくなる。

→すでに履行されている場合は、各当事者は原状回復義務を負う。(同時履行の関係)

(例)AとBが家の売買契約を結んだが、Bが代金を支払わなかったので契約解除となった。

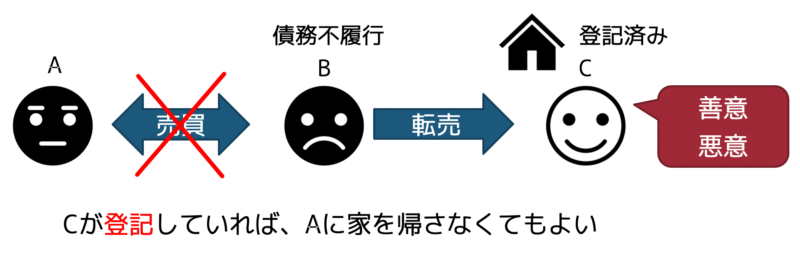

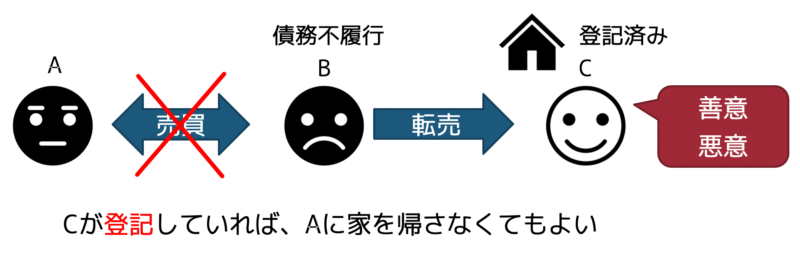

第三者に対する効果

第三者がいる場合、解除前の第三者である者の権利を、解除によって害することはできない。

権利が保護される要件として、登記を備えている必要あり。

第三者の善意・悪意は関係ない(悪意でもOK)。

(例)AとBが家の売買し、BがCに転売した後、Bの債務不履行を理由にAが契約を解除した場合。

手付解除

手付とは

手付とは売買契約をしたときに、相手方に支払う金銭などをいう。

当事者が手付の意味を決めなかった場合は解約手付と推定される。

| 証約手付 | 契約が成立した証として交付される手付 |

| 解約手付 | 相手方の債務不履行がない場合でも、手付の損失をのめば 契約を解除できるようにする手付 |

| 違約手付 | 約束違反の場合には没収されるという了解のもとで交付される手付 |

| 損害賠償額の予定としての手付 | 損害賠償額を手付の額に制限する趣旨で支払われる手付 |

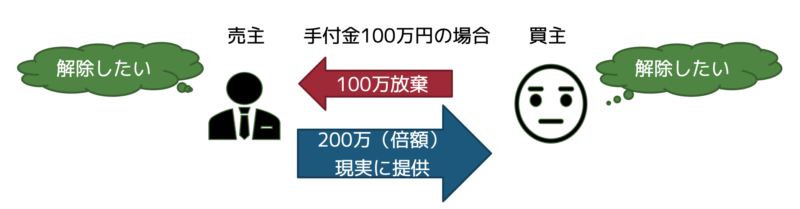

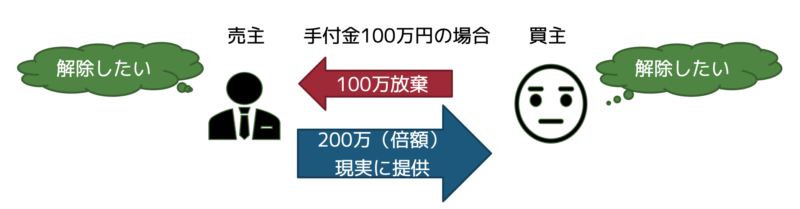

解約手付による契約の解除

解約手付は契約締結後、相手に債務不履行がなくても、自己都合で契約を解除できる。

解除条件

①手付による契約の解除ができるのは、相手方が履行に着手するまで。

※自分が履行に着手していても、相手方が履行に着手していなければ解除できる。

②買主は手付を放棄すれば契約を解除できる、売主は手付の倍額を現実に提供すれば解除できる。

③手付によって契約が解除されたときは、損害賠償請求はできない。

※債務不履行になれば契約の解除も、損害賠償請求もできる(手付は関係ない)。

手付と債務不履行まとめ

債務不履行を理由に契約解除した場合は、損害賠償を請求することができる。(履行遅滞等)

損害賠償額は手付の額に制限されない。(損害賠償額は自由、損害賠償額の予定)

手付金は返還される。(原状回復義務)

解約手付によって契約解除した場合は、損害賠償請求できない。(不動産売買等)

買主は手付を放棄して解除するので、手付金は返還されない。

売主は手付の倍額を提供して解除する。

問題に挑戦!

売主Aは、買主Bとの間で甲土地の売買契約を締結し、代金の3分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、Bが残代金を支払わないので、Aは適法に甲土地の売買契約を解除した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。

1.Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない。

2.Bは、甲土地を現状有姿の状態でAに返還し、かつ、移転登記を抹消すれば、引渡しを受けていた間に甲土地を貸駐車場として収益を上げていたときでも、Aに対してその利益を償還すべき義務はない。

3.Bは、自らの債務不履行で解除されたので、Bの原状回復義務を先に履行しなければならず、Aの受領済み代金返還義務との同時履行の抗弁権を主張することはできない。

4.Aは、Bが契約解除後遅滞なく原状回復義務を履行すれば、契約締結後原状回復義務履行時までの間に甲土地の価格が下落して損害を被った場合でも、Bに対して損害賠償を請求することはできない。

詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 解除」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。