今回は、弁済について学習しましょう。

今までの単元でも「弁済」という言葉は何度か出てきました。

抵当権や連帯債務などと絡んでくる重要単元です。

目立つ単元ではありませんが、地味に法改正された箇所でもあるので覚えておきましょう。

あこ課長

あこ課長地味な単元ですが、色々な単元と絡んできますので要チェックです!

弁済

弁済とは

債務者が債務の履行をして、債務を消滅させること。債権は目的を達して消滅する。

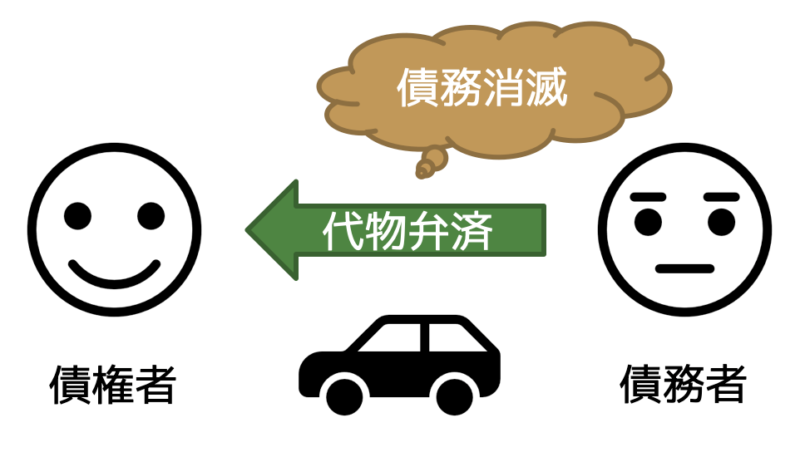

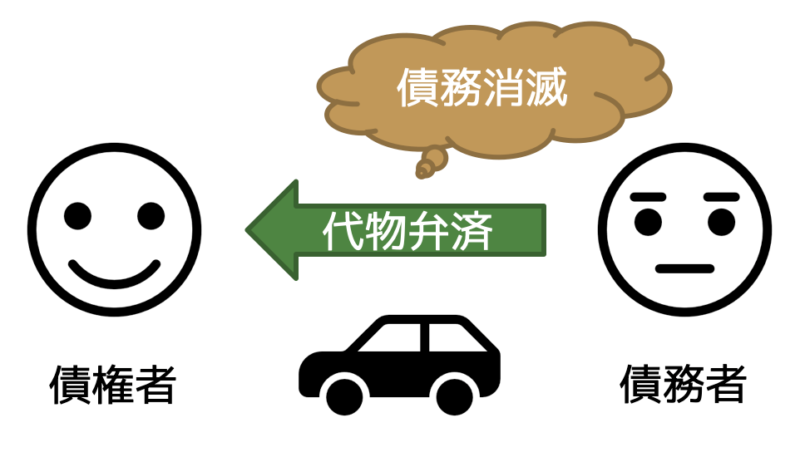

代物弁済とは

代物弁済とは弁済することができる者が、本来の給付の代わりに、他の物で弁済することで債務を消滅させること。

受領証書(領収書)

弁済をするものは、弁済と引き換えに受取証書(領収書)の交付を請求できる。また、受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供が請求できる。

債権者が領収書を交付しない場合、債務者は弁済を拒むことができる。

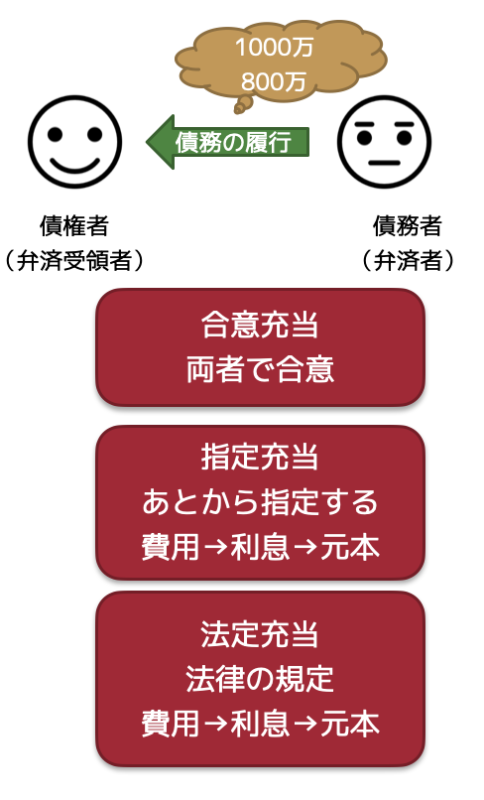

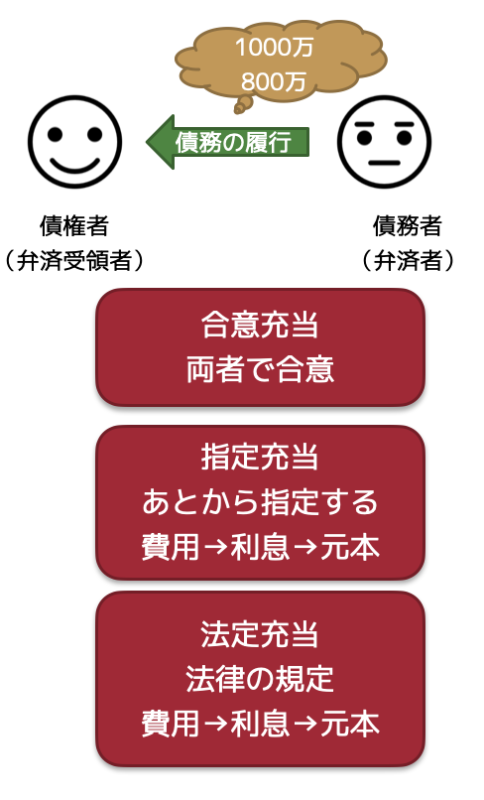

弁済の充当

同じ債権者に対して、同時に複数の債務を負っている場合、弁済した債務がどの債務となるか?

弁済額がすべての債務を消滅するのに足りない場合。

◎債務者と債権者の間で合意→合意充当が最優先。

◎債務者と債権者の間で合意がない

→当事者による指定充当。【費用→利息→元本】の順で充当する。

→指定もない時は、法定充当となる。【費用→利息→元本】の順で充当する。

第三者弁済

弁済は債務者以外の第三者も行うことができる。

※ただし、第三者弁済が認められない場合がある。

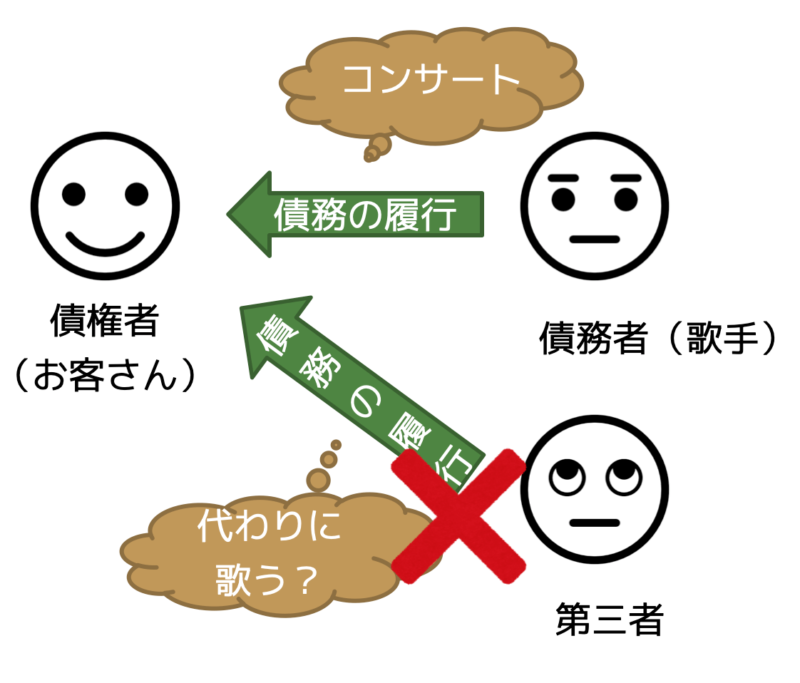

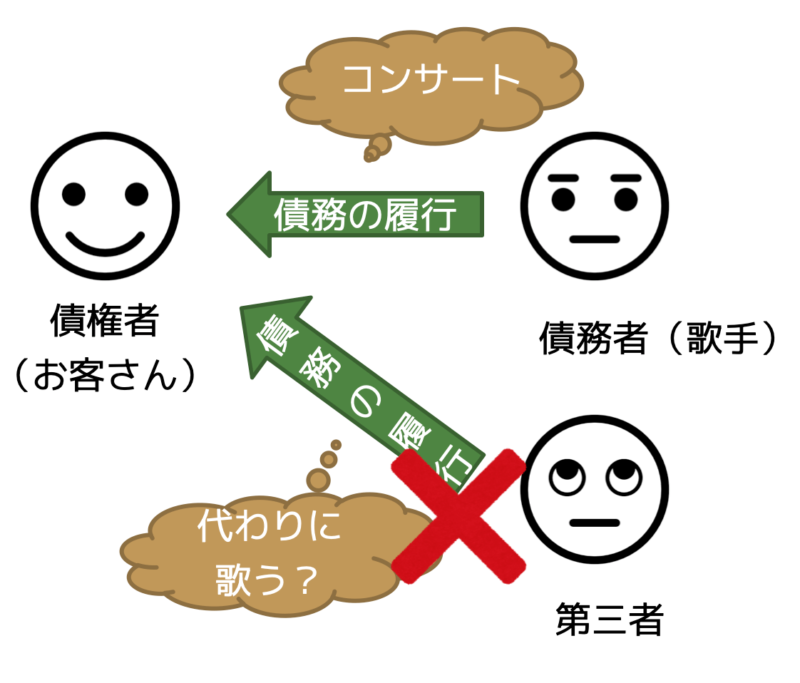

①債務の性質が第三者の弁済を許さない場合。

②当事者間で第三者の弁済を禁止したり、制限する旨の意思表示(特約)をした場合。

③弁済することにつき、正当な利益を有しない第三者による弁済の場合。

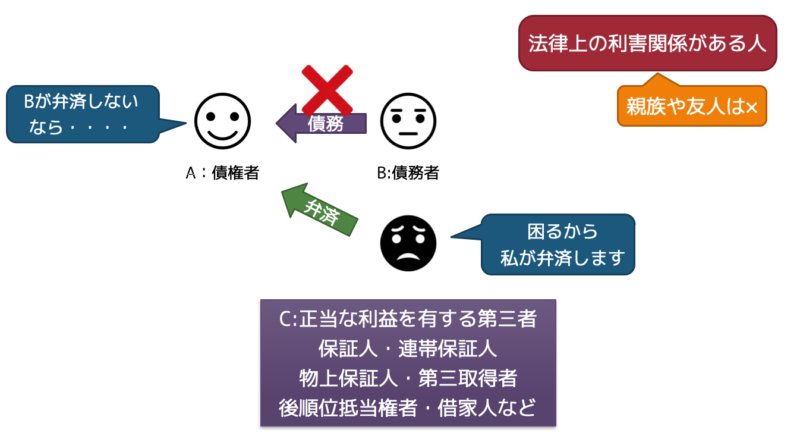

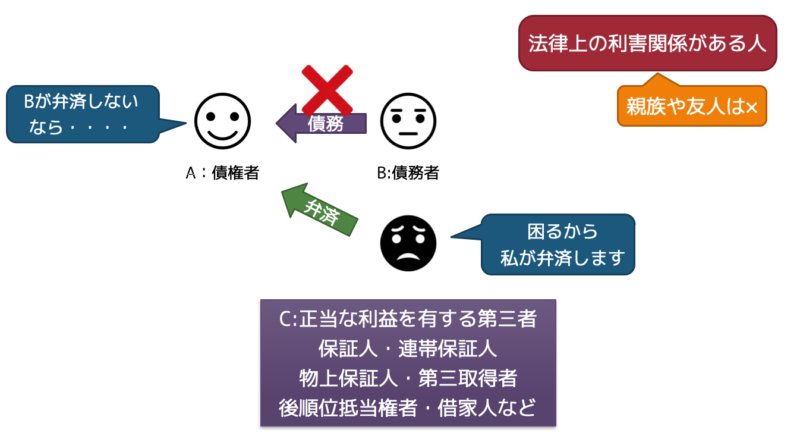

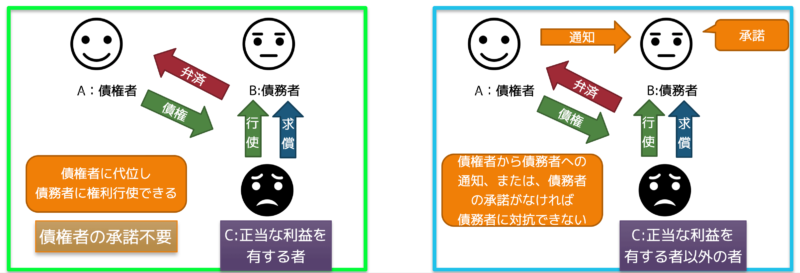

正当な利益を有する第三者

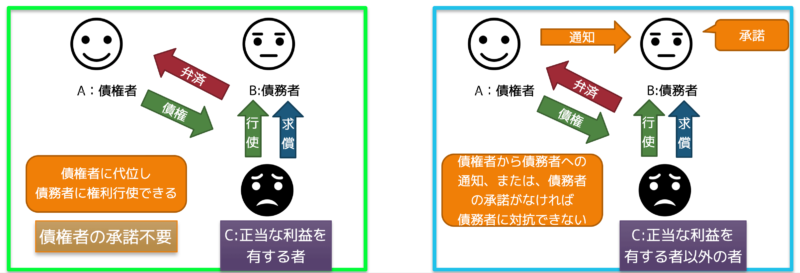

正当な利益を有しない第三者弁済

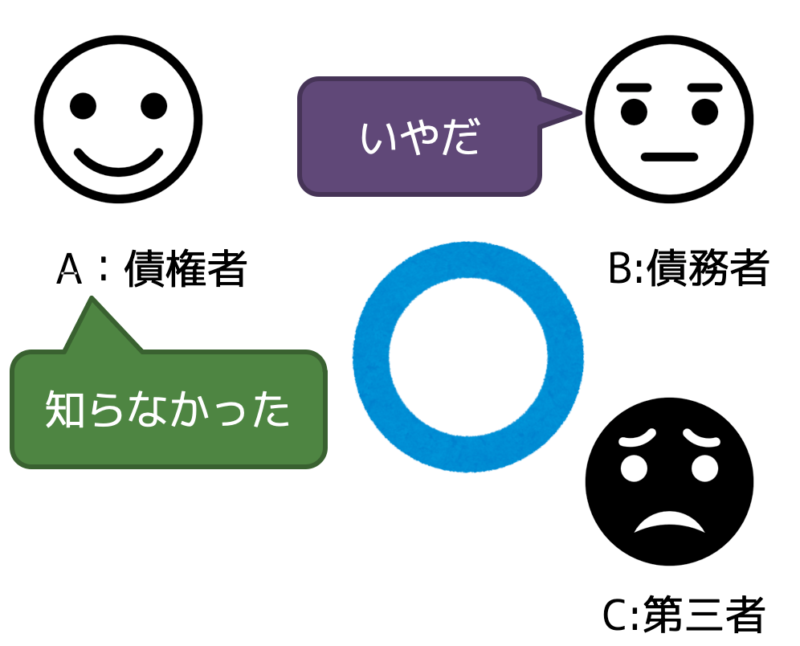

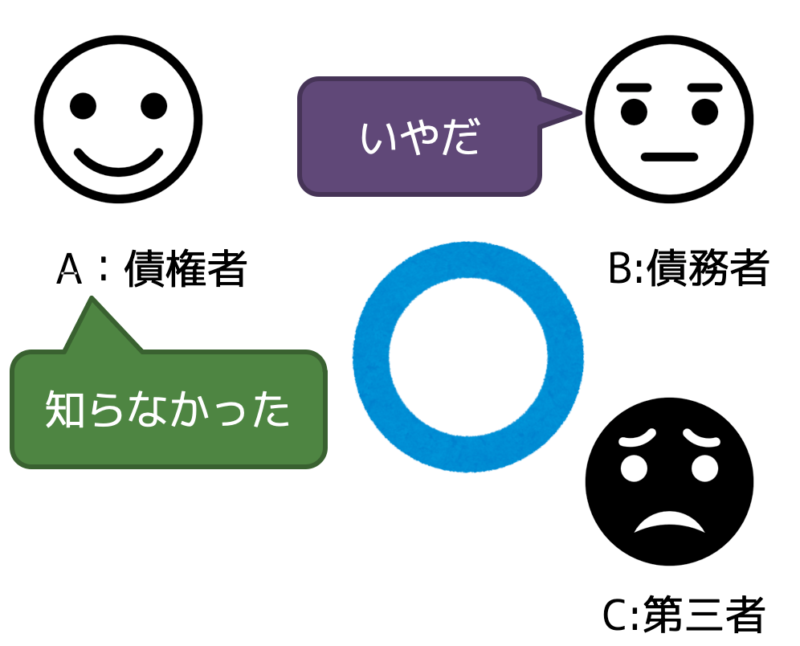

弁済することにつき、正当な利益を有しない第三者による弁済の場合。

債務者の意思に反する場合は弁済できない

ただし、債務者の意思に反することを、債権者が知らなかったときは弁済は有効。

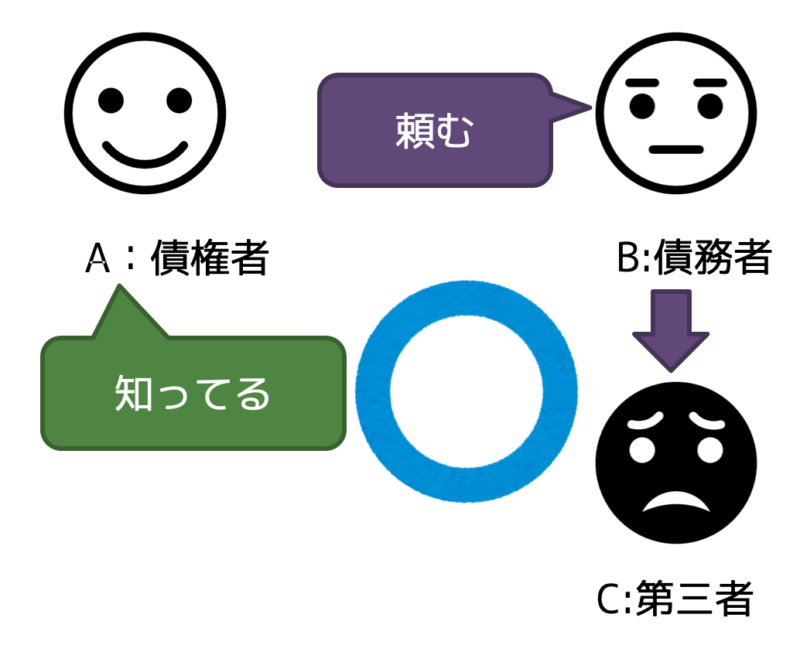

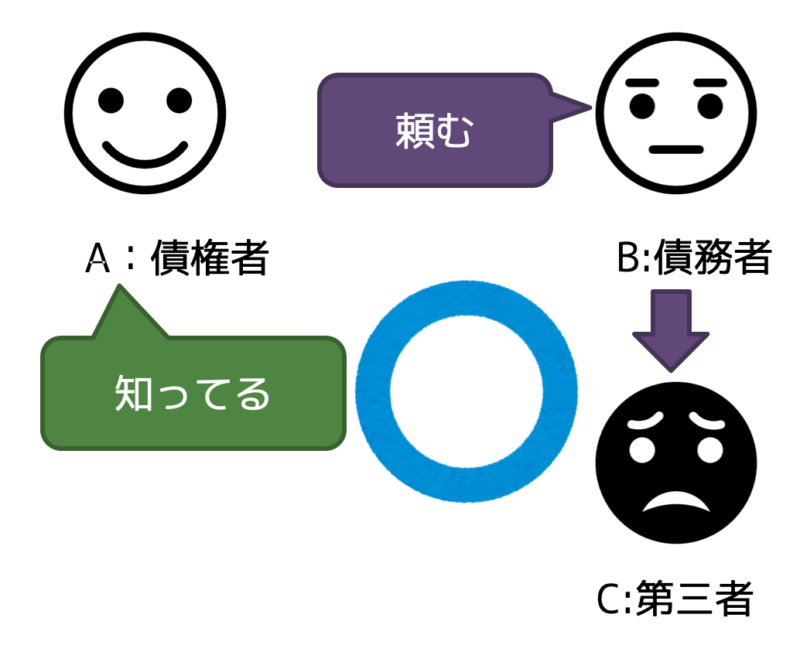

債権者の意思に反する場合は弁済できない。

ただし、第三者が債務者の委託を受けて弁済することを、債権者が知っていたときは弁済は有効。

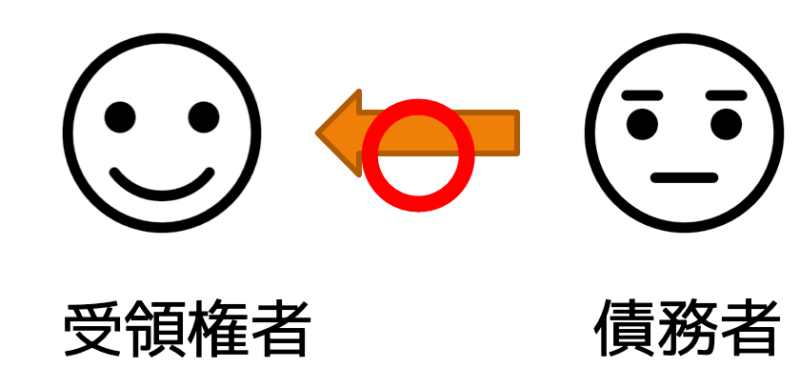

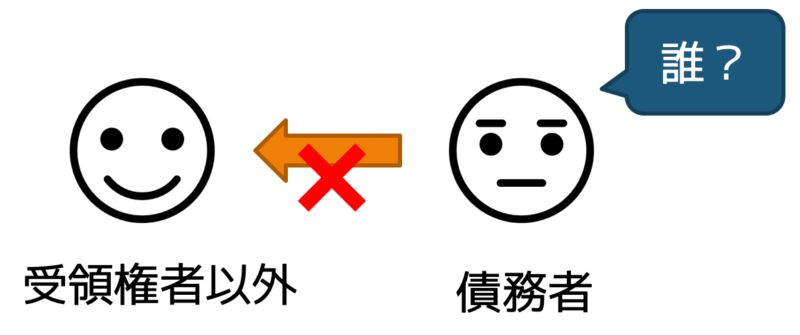

受領権者以外への弁済

債権者やその代理人等、または当事者の意思表示によって、弁済を受領する権限を付与された第三者(受領権者)が、弁済を受ければ、当然に債権は消滅する。

原則:受領権者以外の者に行われた弁済は無効となる。

例外:取引上の社会通念に照らして、受領権者としての外観を有する者に対して善意無過失で弁済した場合は有効となる。

例)債権証書持参や債権者の代理人と詐称。

有効ということは、もう債権者に弁済しなくてよい。

弁済の提供

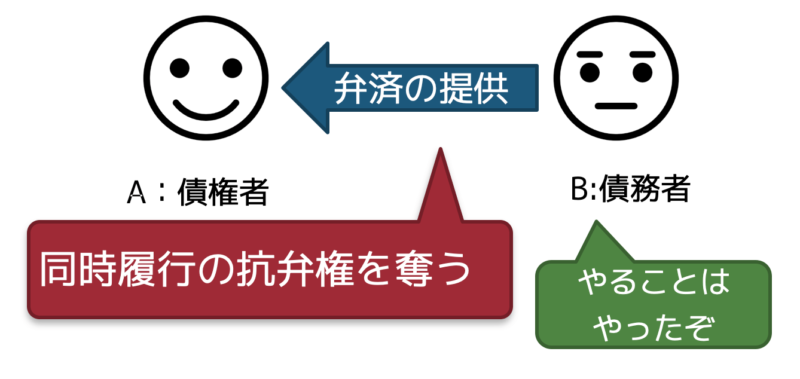

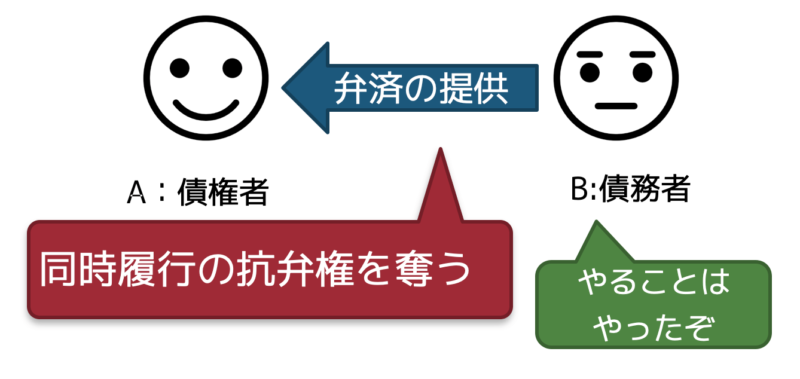

債務者は弁済の提供をすれば、債務を履行しないことによって生ずる責任を免れる。

相手方の同時履行の抗弁権を奪うことができる。

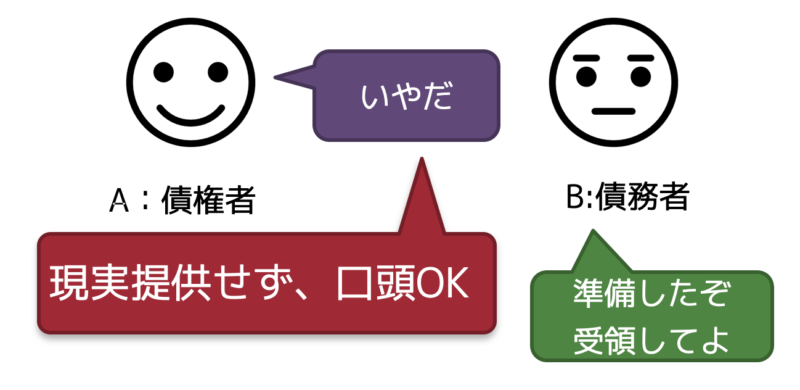

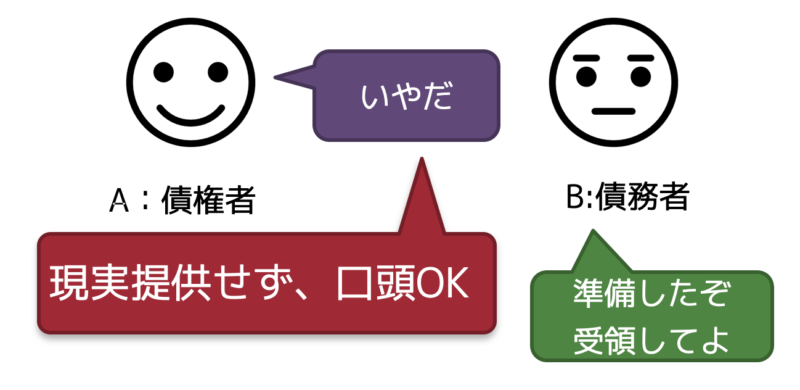

弁済の提供は、原則として現実に提供しなければならない。

例外として、債権者が受領を拒んでいる場合は、口頭の提供でよい。

弁済による代位

保証人など債務者以外の人が、債務者に代わって債権者に弁済した場合、債権者の保有していた「債務者に対する債権」は弁済した人(保証人など)に移動する。

債務者のために弁済した者は、債権者の承諾なく債権者に代位する。

問題に挑戦!

Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。

1.Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。

2.Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。

3.Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。

4.Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 弁済」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。