今回は、相殺について学習しましょう。

保証や連帯債務でも「相殺」という言葉が出てきました。

相殺の問題を解くうえで、絶対に理解しておいてほしい、自働債権と受働債権、相殺適状についてもわかりやすく解説します。

この単元も「弁済」と同じく、目立つ単元ではありませんが、地味に法改正された箇所でもあるので、おさえておきたいです。

あこ課長

あこ課長インプットが終わったら必ずアウトプット!問題を解くと知識が定着します。

相殺

貸金債権と代金債権を帳消しにするなど、清算することが認められている。

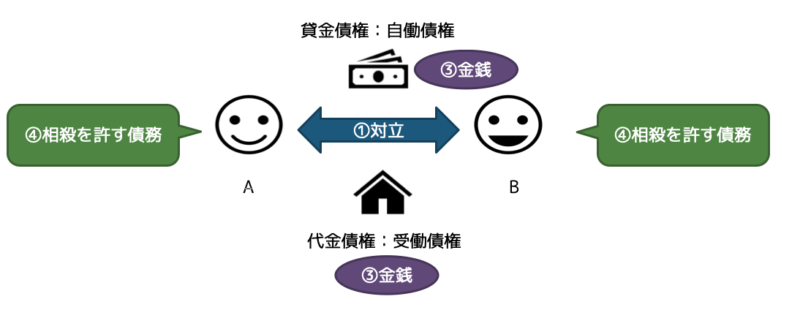

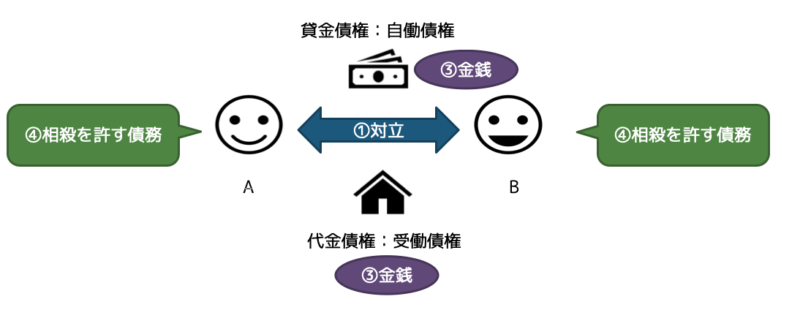

自働債権と受働債権

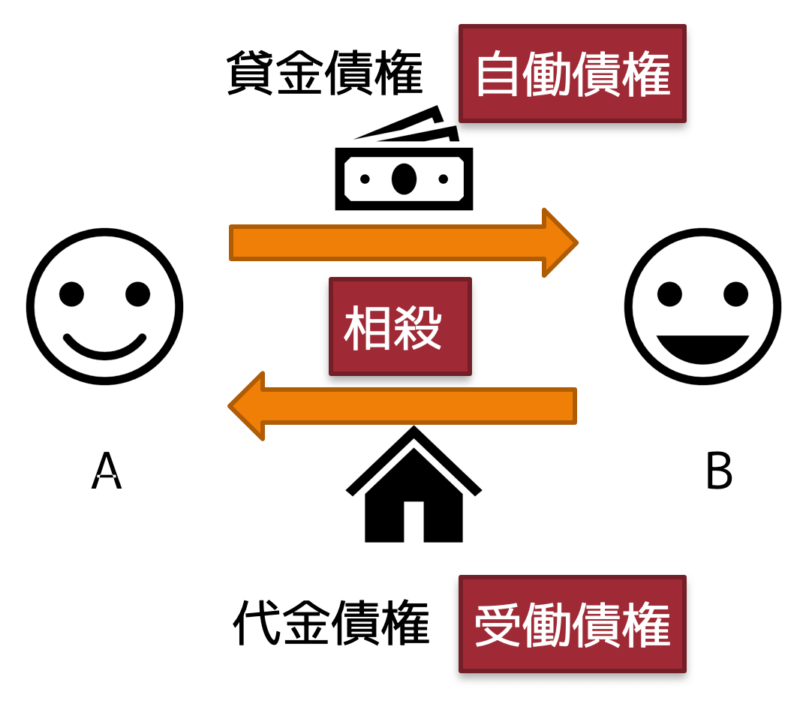

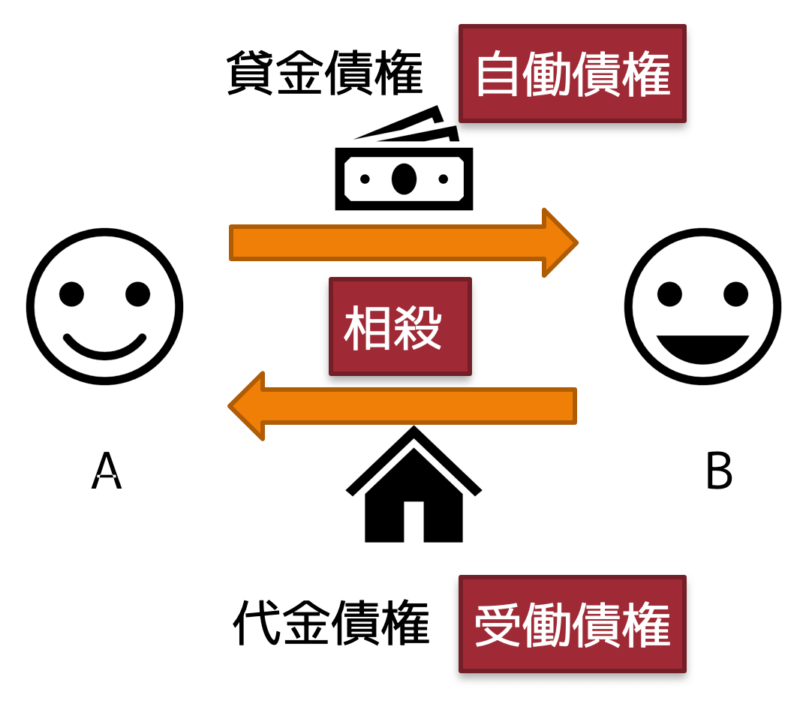

相殺において「相殺しましょう」ともちかけた方が持っている債権を自働債権、もう一方が受働債権となる。

例)AがBに対して2,000万円の貸金債権を持っている。一方、BはAに自己所有の家を売却し、2,000万円の代金債権を持っている。

この場合、お互いの債務を帳消しにすることを相殺という。

AがBに「相殺しましょう」といった場合、Aの持っている貸金債権を自働債権、Bの持っている代金債権を受働債権という。

相殺適状

相殺をするには、自働債権と受働債権の両方が相殺できる状態(相殺適状)でなければならない。

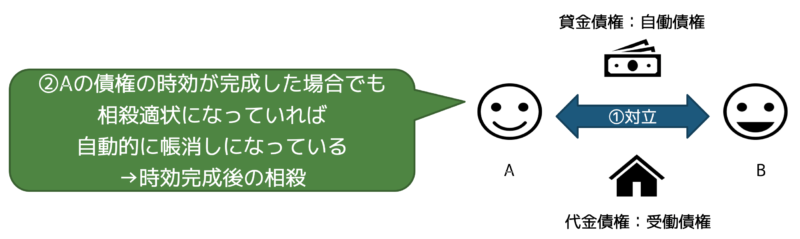

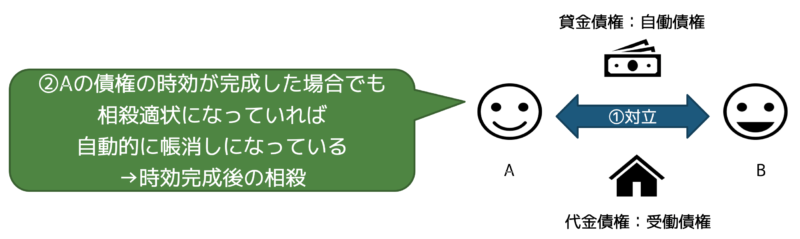

①それぞれが対立する債権を有していること。

②それぞれの債権が有効に成立していること。

※時効が完成した債権であっても、時効完成前に相殺適状であった場合は相殺できる。

③それぞれの債権の目的が同種であること。

例)どちらも金銭債権〇 金銭債権と引渡し請求権×

④性質上、相殺を許す債務であること。

自働債権に抗弁権がついているときは相殺できない。

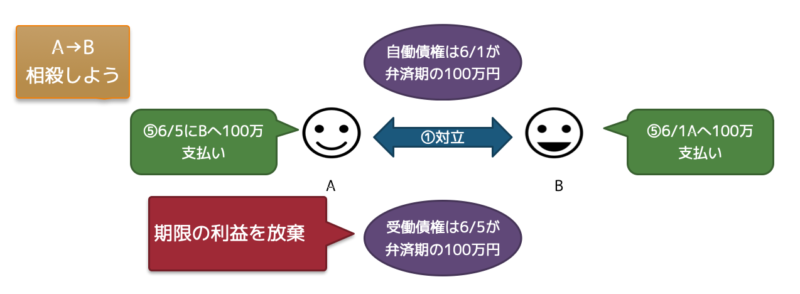

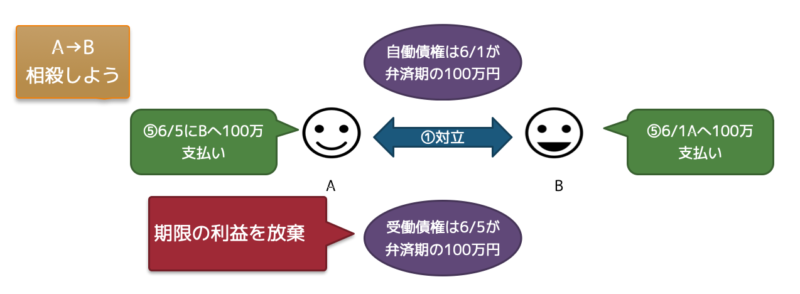

⑤双方の債権が弁済期にあること。

※自働債権の弁済期が到来していれば、受働債権については期限の利益(債務者は弁済期が到来するまで弁済をしなくてもよい利益)を放棄すれば相殺可能。

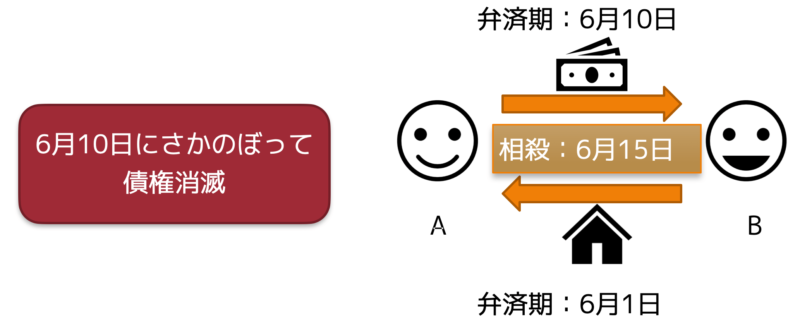

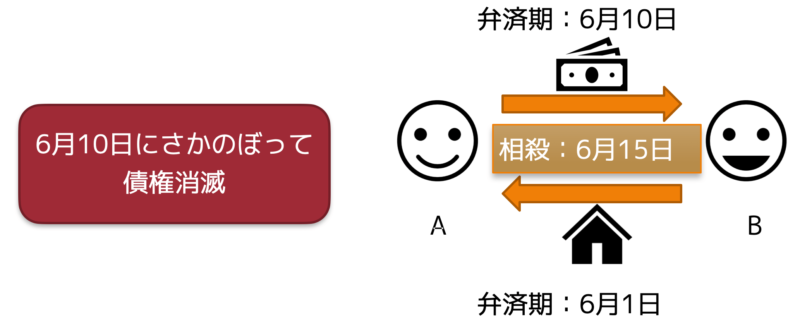

相殺の効力

相殺は当事者の一方から相手方に対する意思表示によって行う。

ただし、相殺には条件や期限をつけることはできない。

相殺の効力は双方の債権が相殺適状になったときにさかのぼる。

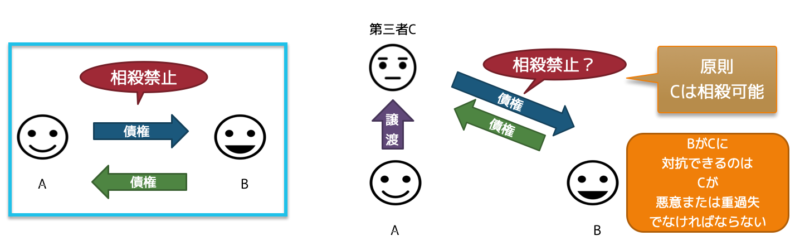

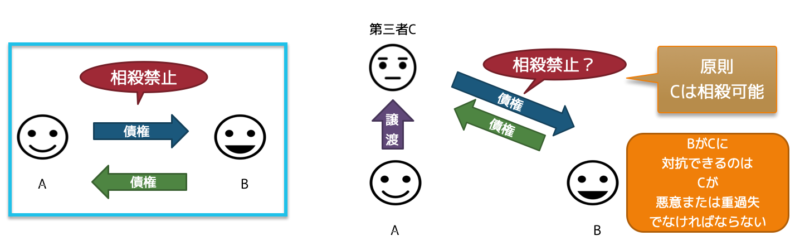

相殺禁止の場合

相殺適状にあっても相殺できない場合もある。

①当事者間で相殺を禁止、または制限する旨の意思表示がある場合。

※第三者に対抗するには、第三者が悪意または重過失でなければならない。

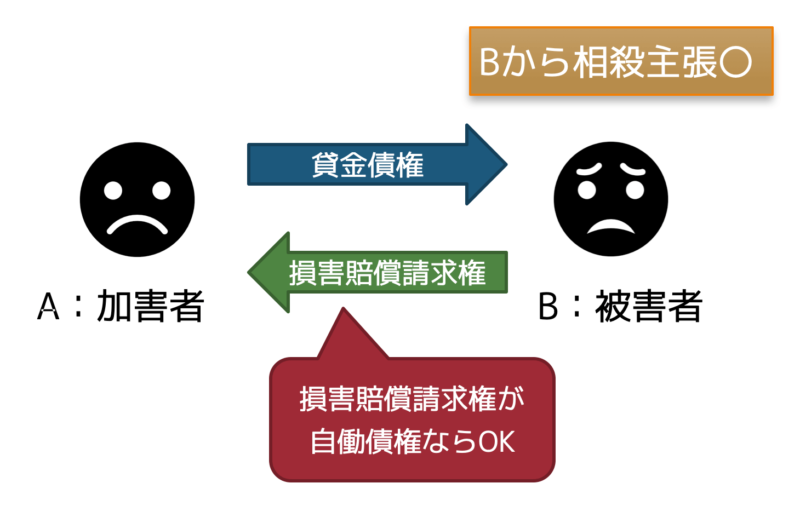

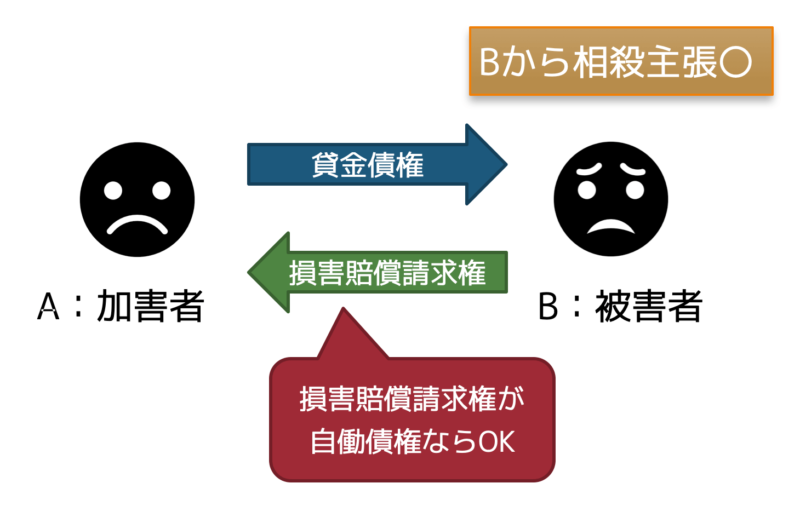

②悪意による不法行為、人の生命または身体の侵害によって生じた損害賠償が受働債権である場合は相殺できない。

例)AがBに対して50万円の貸金債権を有している。一方、BはAの自動車事故でケガをしたことによって、損害賠償請求権50万円を有した。

この場合、Bからは相殺主張できるが、Aからはできない。

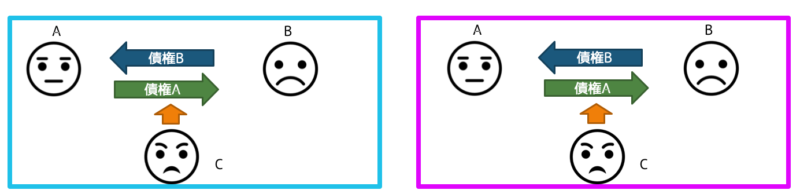

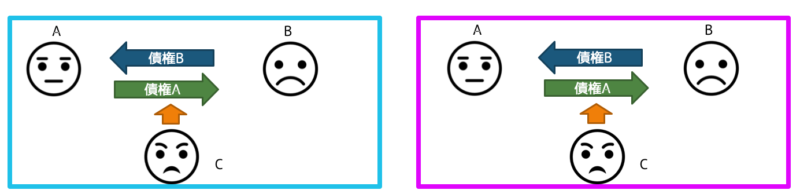

③自働債権が受働債権の差押え後に取得したものである場合は相殺できない。(差押え前ならOK)

| 相殺できない | 相殺できる |

| ①AがBにお金を貸した(債権A発生) | ①AがBにお金を貸した(債権A発生) |

| ②Cが債権Aを差押えた | ②BがAにお金を貸した(債権B発生) |

| ③BがAにお金を貸した(債権B発生) | ③Cが債権Aを差押えた |

| ④BがAに相殺しようといってもできない。 自働債権Bは差押え後に取得したから。 | ④BがAに相殺しようといったらできる。 自働債権Bは差押え前に取得しているから。 |

問題に挑戦!

Aは、令和7年10月1日、A所有の甲土地につき、Bとの間で、代金1,000万円、支払期日を同年12月1日とする売買契約を締結した。この場合の相殺に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。

1.BがAに対して同年12月31日を支払期日とする貸金債権を有している場合には、Bは同年12月1日に売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる

2.同年11月1日にAの売買代金債権がAの債権者Cにより差し押さえられても、Bは、同年11月2日から12月1日までの間にAに対する別の債権を取得した場合には、同年12月1日に売買代金債務と当該債権を対当額で相殺することができる。

3.同年10月10日、BがAの自動車事故によって被害を受け、Aに対して不法行為に基づく損害賠償債権を取得した場合には、Bは売買代金債務と当該損害賠償債権を対当額で相殺することができる。

4.BがAに対し同年9月30日に消滅時効の期限が到来する貸金債権を有していた場合には、Aが当該消滅時効を援用したとしても、Bは売買代金債務と当該貸金債権を対当額で相殺することができる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 相殺」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。