今回は、債権譲渡について学習しましょう。

登場人物が、3人、4人となるところですので、図を描くことをお勧めします。

誰を守るのか?を考えながら、理解を深めると、応用問題が出題されたときも対処できます。

相殺や弁済の単元とも絡んできますので、自信がない人は復習しましょう。

あこ課長

あこ課長前に学習したところが出てきたら、復習もセットで行いましょう

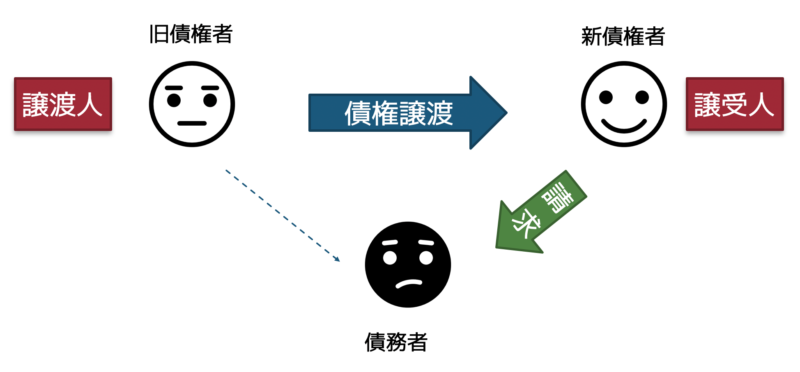

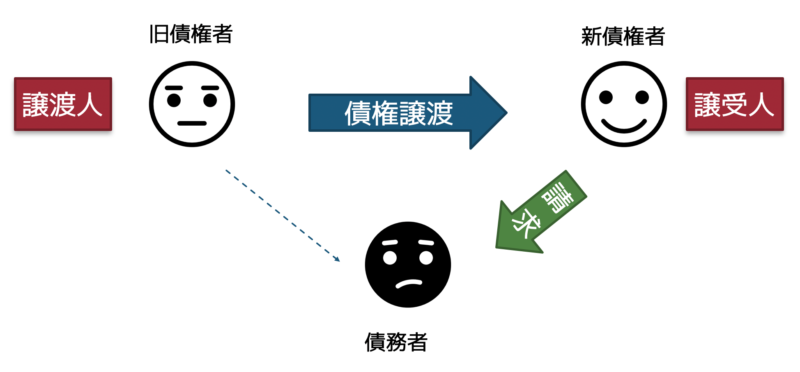

債権譲渡とは

債権は原則として、自由に譲渡できる。

譲渡の時点ではまだ発生していない、将来発生する債権でも譲渡可能。

将来債権の譲受人は、発生した債権を当然に取得する 。

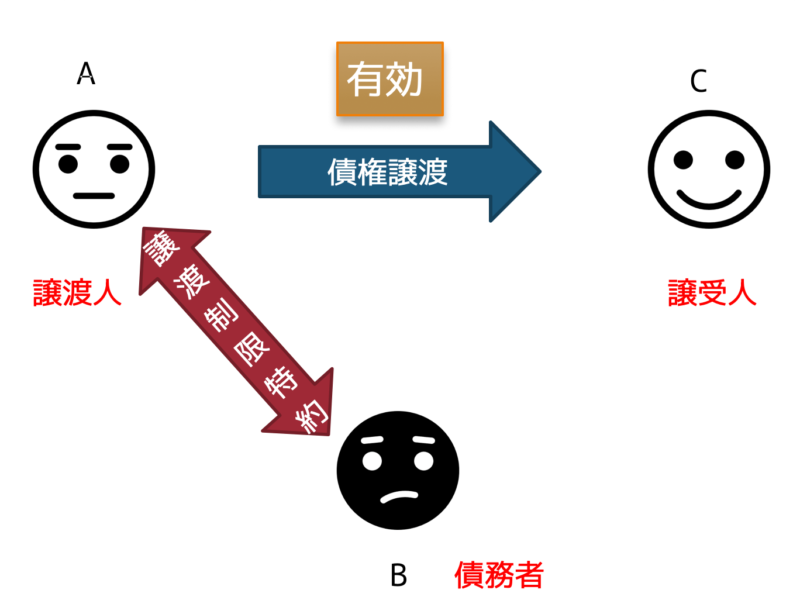

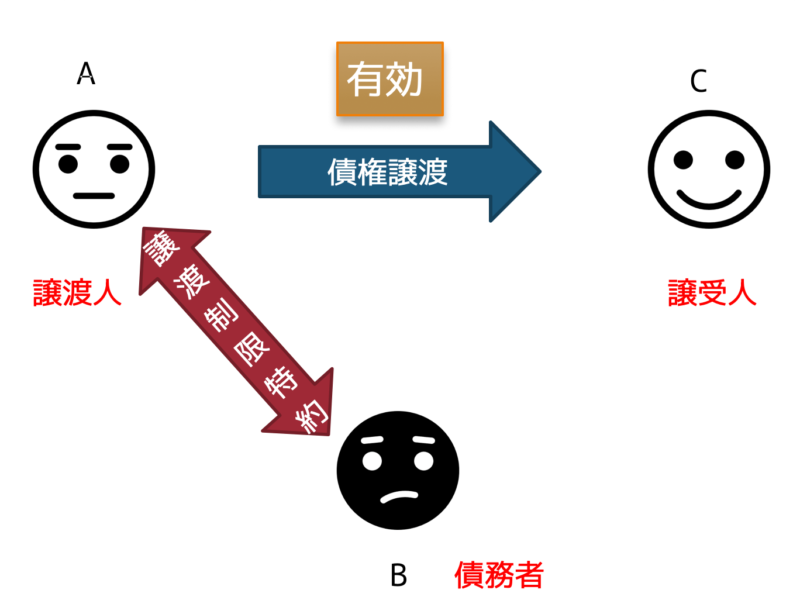

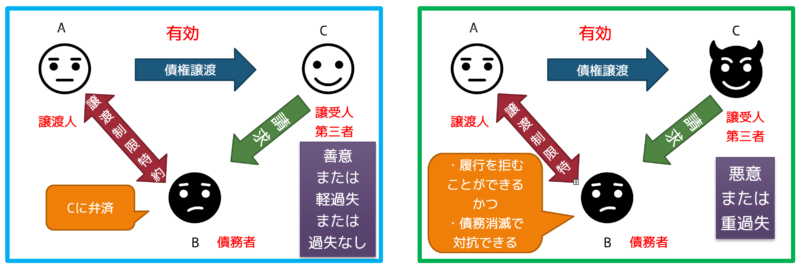

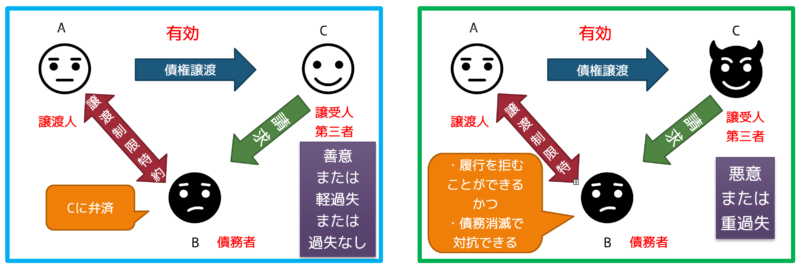

譲渡制限特約

譲渡を禁止、制限する特約がある場合でも債権譲渡は有効。

ただし、譲受人その他の第三者が悪意、または重過失であれば、債務者は債務の履行を拒むことができる。

かつ、譲渡人に対する弁済、その他の債務を消滅させる事由をもって、その第三者に対抗することができる。

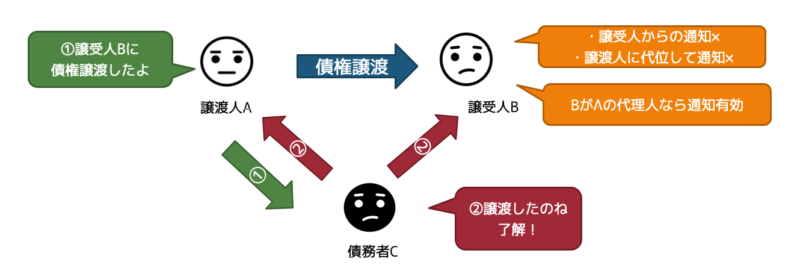

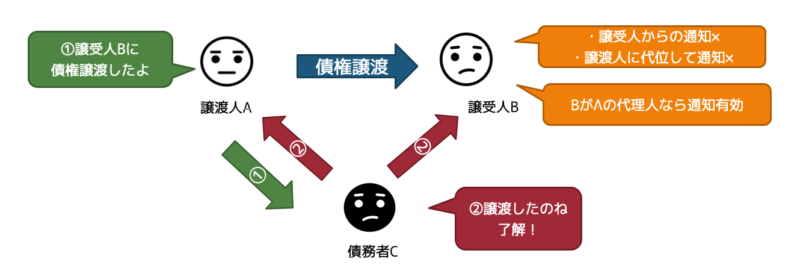

譲受人の債務者に対する対抗要件

譲受人が債権譲渡を債務者に対抗するには

①譲渡人から債務者に対する通知(口頭OK)。

②債務者の承諾(口頭OK、承諾は譲渡人、譲受人、どちらにしてもOK)。

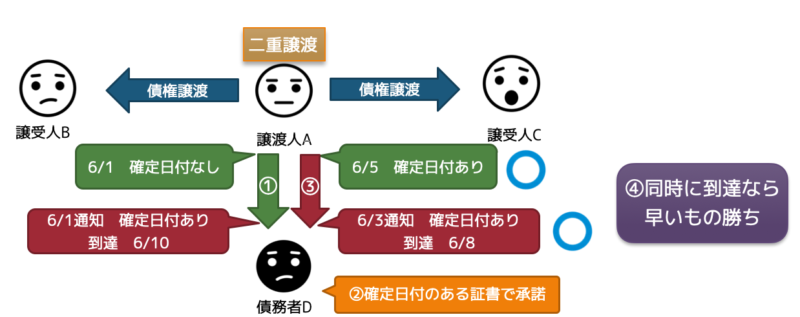

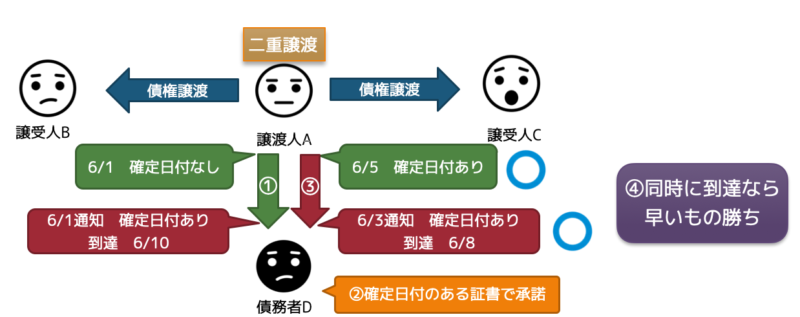

二重譲渡

①確定日付のある証書による譲渡人から債務者への通知。

②確定日付のある証書による債務者の承諾。

③両方の譲渡について確定日付のある証書があるときは、到達の早い方が優先。

④確定日付のある証書による通知が同時に到達した場合は、いずれも債務者に対して請求することができる。(両方が対抗要件を備えている。どちらかに返済したらそれでOK)

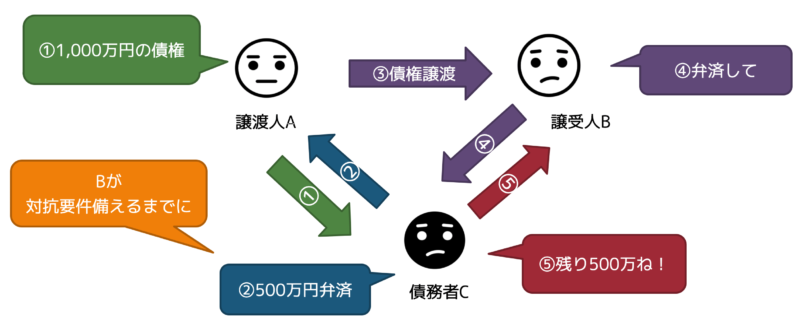

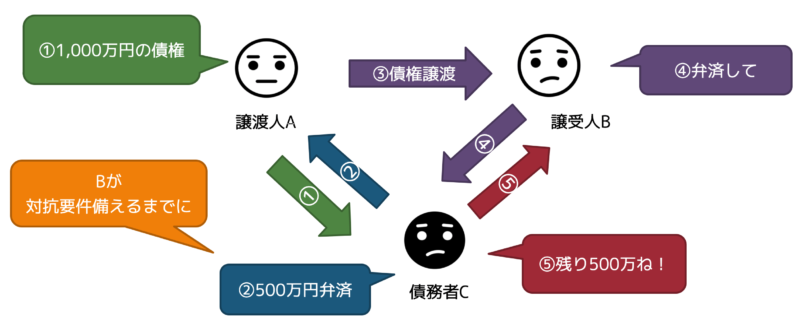

債務者の抗弁権

債務者が譲渡人からの通知を受けた場合や、譲渡を承諾した場合には、通知を受けた、または、承諾をするまでに、譲渡人に対して主張できたことを、譲受人に対しても主張できる。

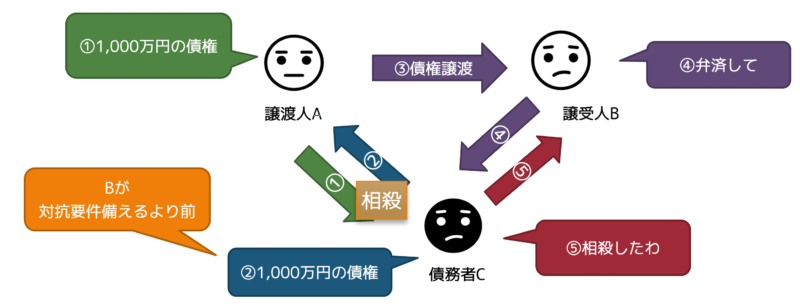

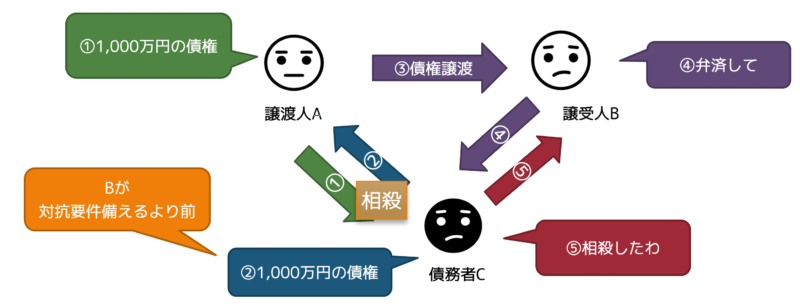

債権譲渡における相殺権

債務者は譲受人が対抗要件を備えるより前に取得した、譲渡人に対する債権を取得していた場合、その後、譲渡人が債務者に通知したときは、債務者は相殺をもって譲受人に対抗することができる。

問題に挑戦!

Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述はマルかバツか。

1.貸付金債権に譲渡禁止特約が付いている場合で、Cが譲渡禁止特約の存在を過失なく知らないとき、BはCに対して債務の履行を拒むことはできない。

2.Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは、CはBに対して自分が債権者であることを主張することができない。

3.Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。

4.Aが貸付金債権をEに対しても譲渡し、Cへは本年10月10日付、Eへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、EがCに優先して権利を行使することができる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 債権譲渡」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。