今回は、物権変動について学習しましょう。

ここは起こっている出来事の前後を、しっかり理解して問題を解きましょう。

簡単で良いので、図を描くことをおすすめしますよ。

また、今まで学習してきた、「意思表示」「解除」「時効」の単元も深く関わっていますので、これを機に復習しておきましょう。

あこ課長

あこ課長復習した方が良い単元をコツコツ学習しておけば、あとが楽ですよ。

物権変動とは

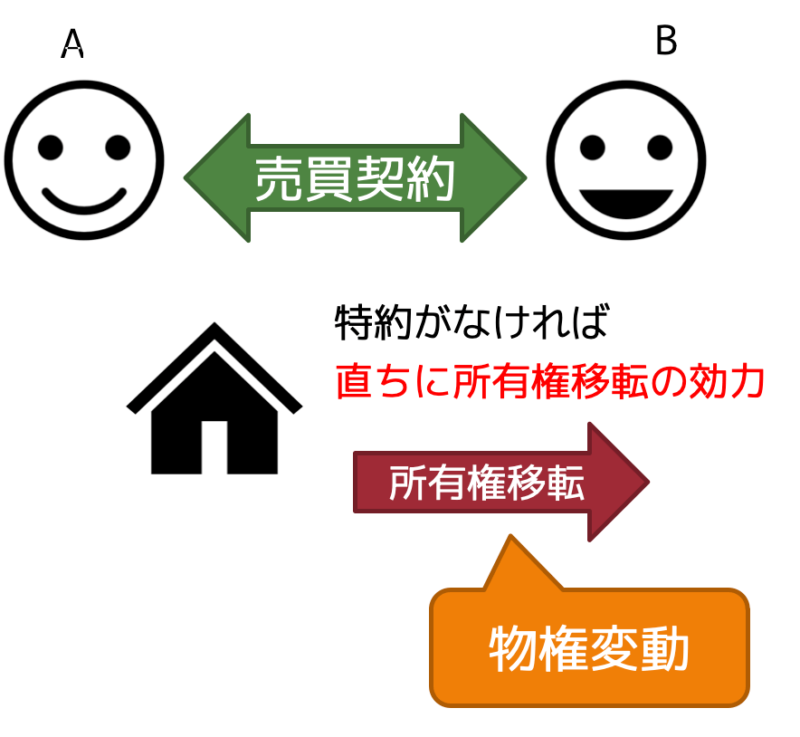

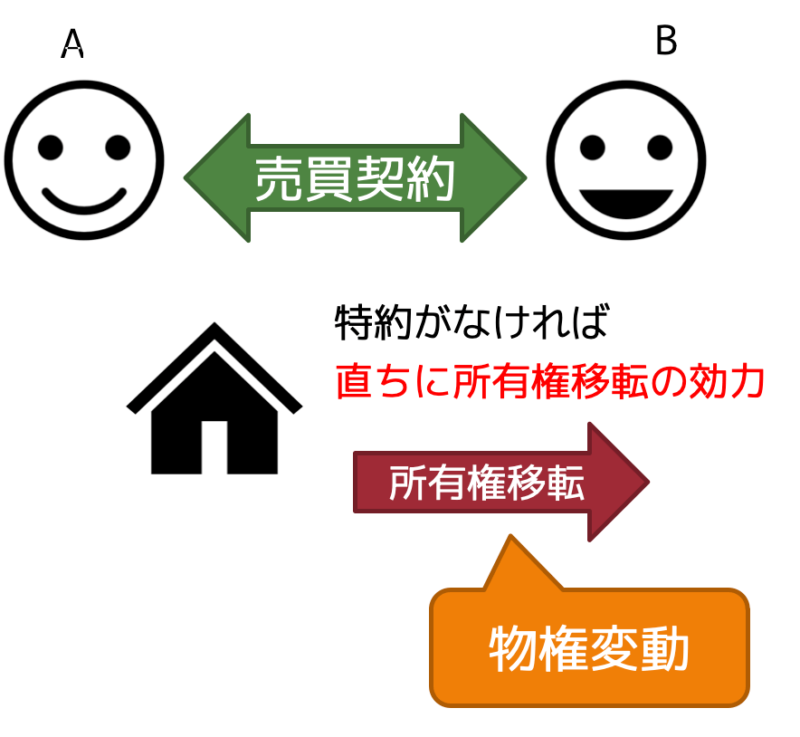

物権変動は原則として契約などの意思表示をすることによって効力を生じる。

不動産のような特定のものを目的とする売買契約では、特約がない限り、直ちに買主への所有権移転の効力が生じる。

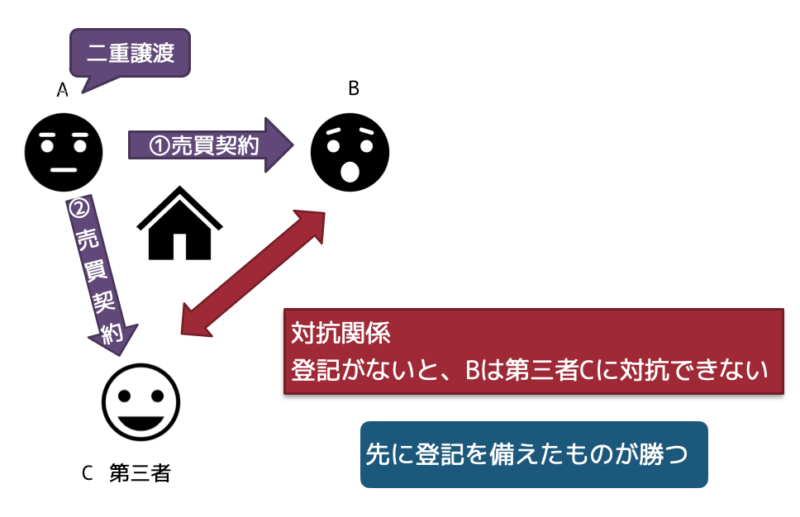

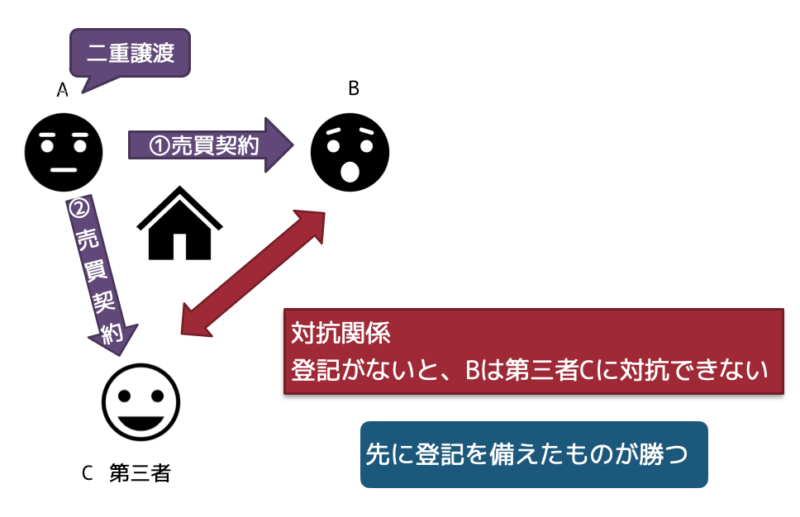

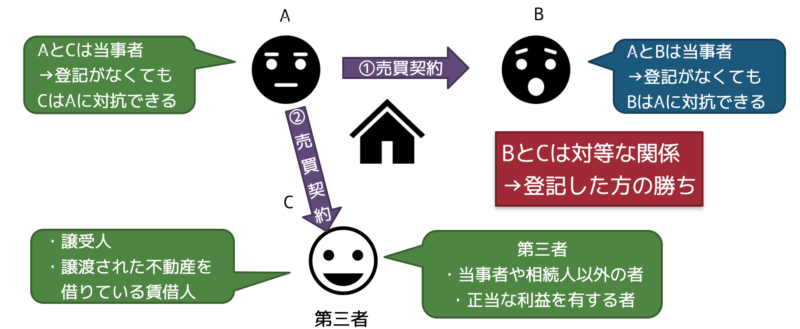

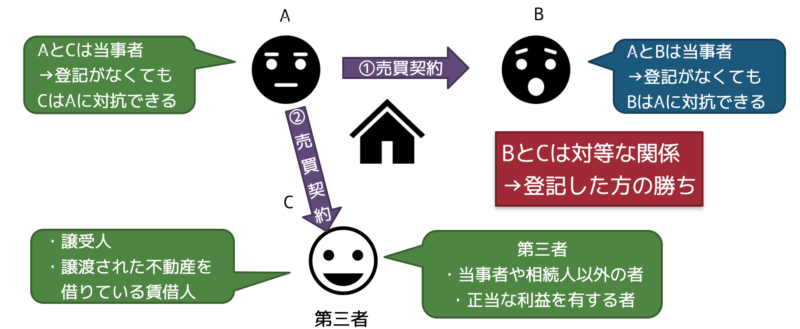

第三者と登記

不動産に関する物件の変動(所有権の移転、抵当権の設定など)は、登記がなければ、原則として第三者に対抗できない。

当事者と第三者の登記

当事者間では登記がなくても物権変動を対抗できる。

先に登記を備えたものが勝ち。

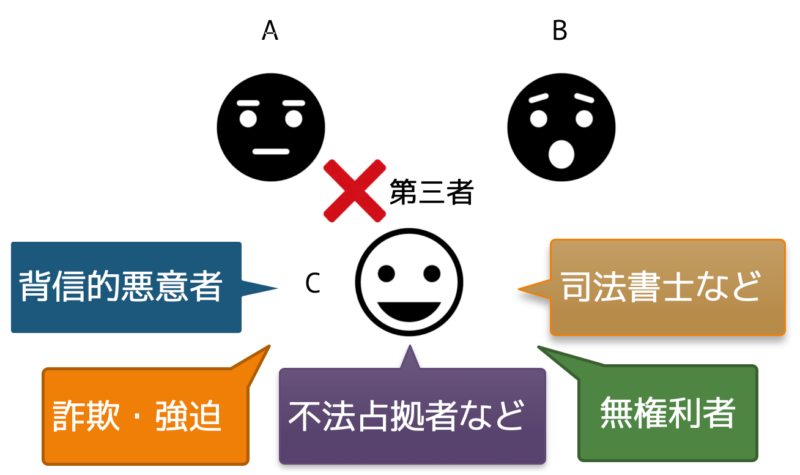

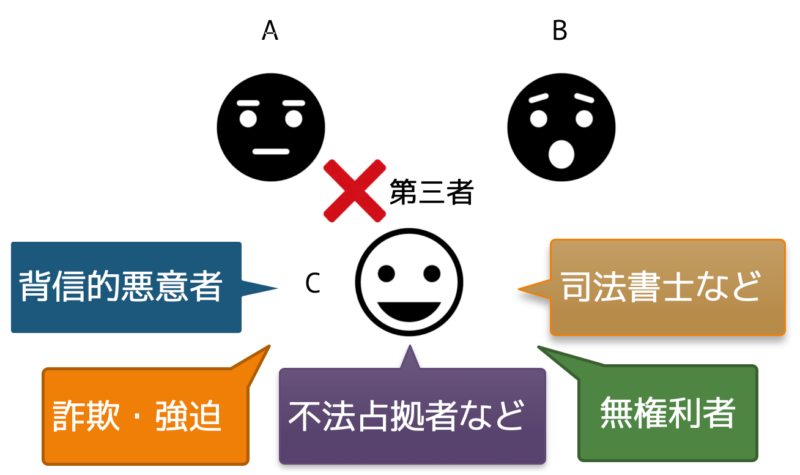

第三者に該当しない人

例外 ①~⑤に対しては、登記がなくても所有権を対抗できる。(第三者に該当しない)

①背信的悪意者。

→背信的悪意者から転得した者は、その者自身が背信的悪意者かどうかで判断される。

②他人のために登記の申請をする義務がある者。

③詐欺、強迫によって登記を妨げた者。

④無権利者。

⑤不法行為者・不法占有(占拠)者。

取得時効と登記

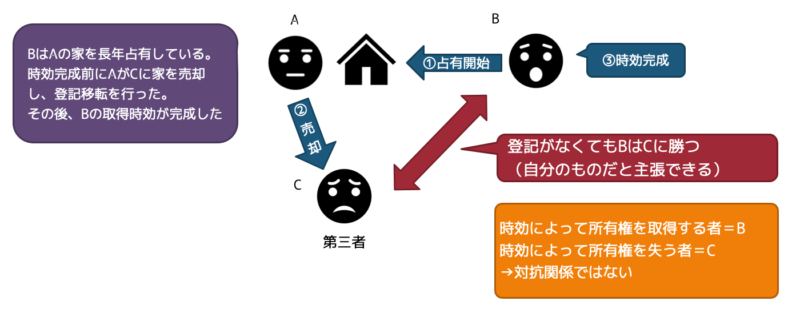

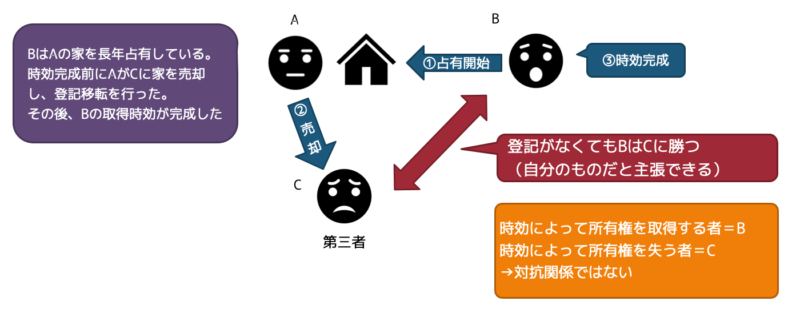

時効完成前

時効取得者は時効完成前に所有権を取得した第三者に対して、時効完成時に登記がなくても所有権を主張できる。

例)BはAの家を長年占有している。

時効完成前にAがCに家を売却し、登記移転を行った。

その後、Bの取得時効が完成した

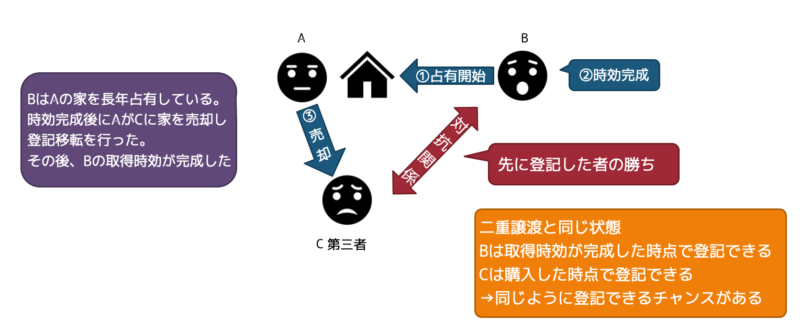

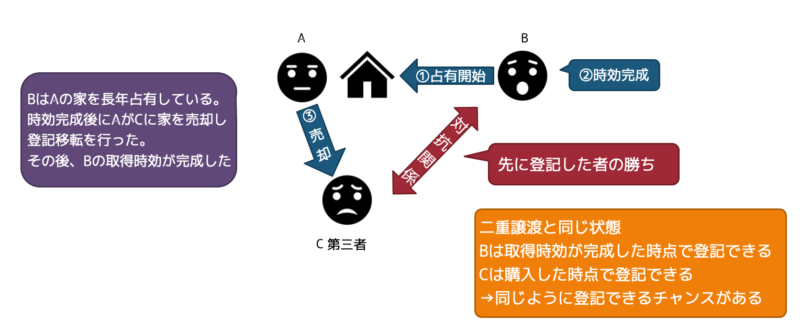

時効完成後

時効完成後に所有権を取得した第三者と時効取得者は、対抗関係にあるので、先に登記をした方が所有権を主張できる。

例)BはAの家を長年占有している。

Bの取得時効完成後に、AがCに家を売却した

解除と登記

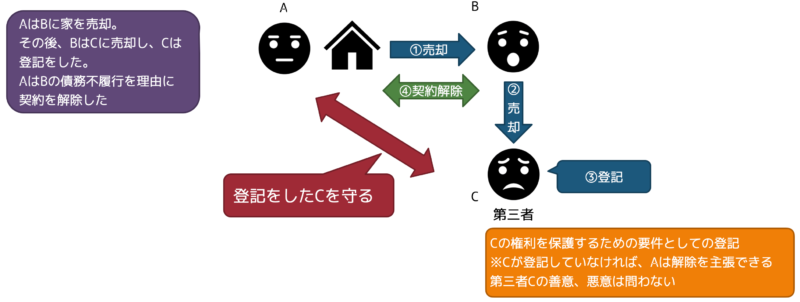

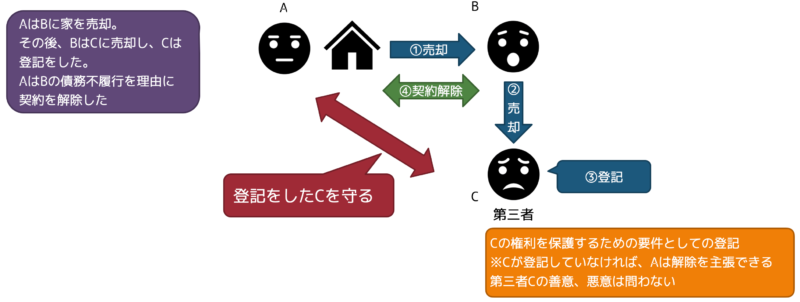

解除前の第三者

例)AはBに家を売却。

その後、BはCに売却し、Cは登記をした。

AはBの債務不履行を理由に契約を解除した

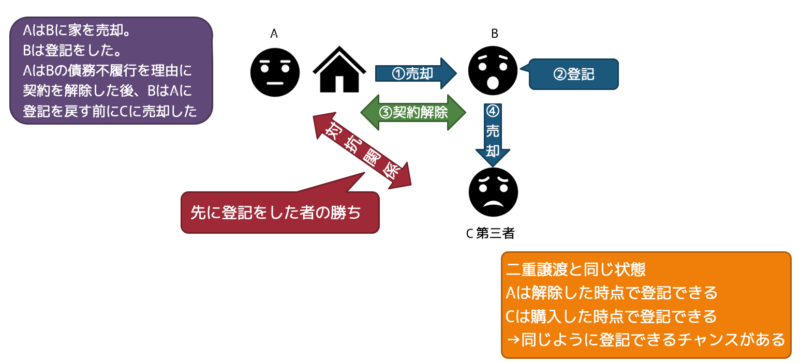

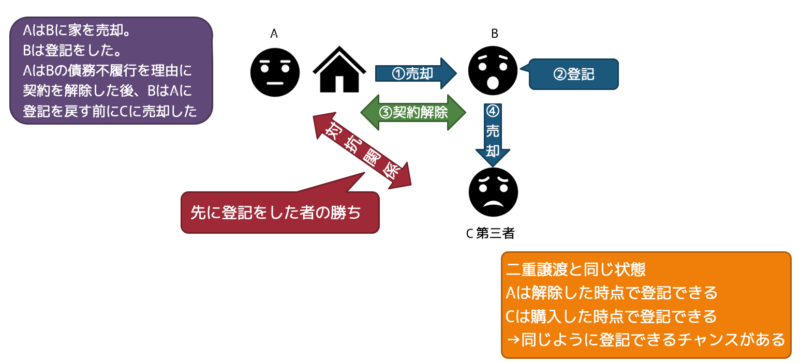

解除後の第三者

例)AはBに家を売却。

Bは登記をした。

AはBの債務不履行を理由に契約を解除した後、BはAに登記を戻す前にCに売却した。

取消しと登記

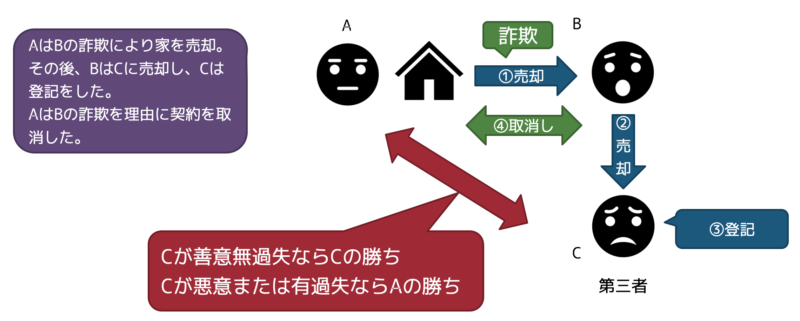

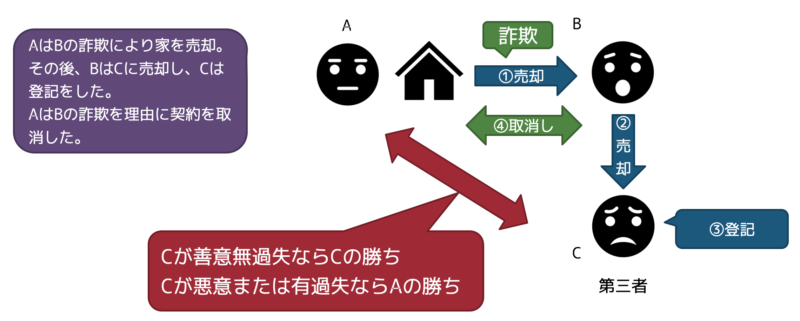

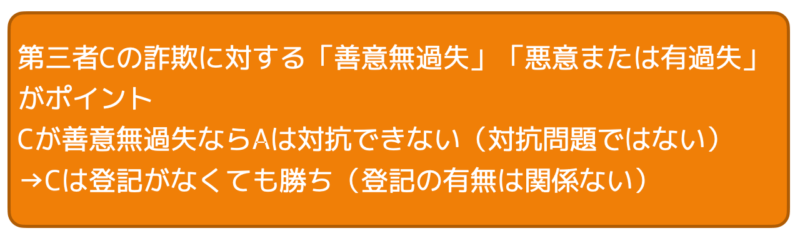

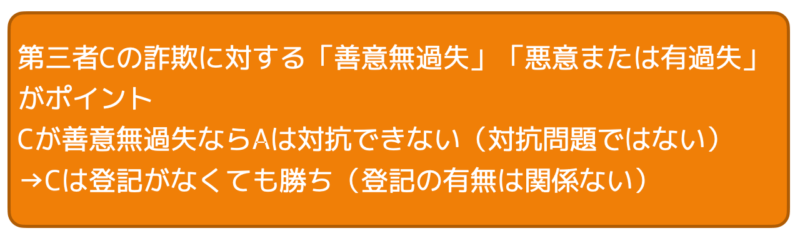

【詐欺・錯誤 取消しと登記】取消し前の第三者

例)AはBの詐欺(錯誤)により家を売却。

その後、BはCに売却し、Cは登記をした。

AはBの詐欺を理由に契約を取消した。

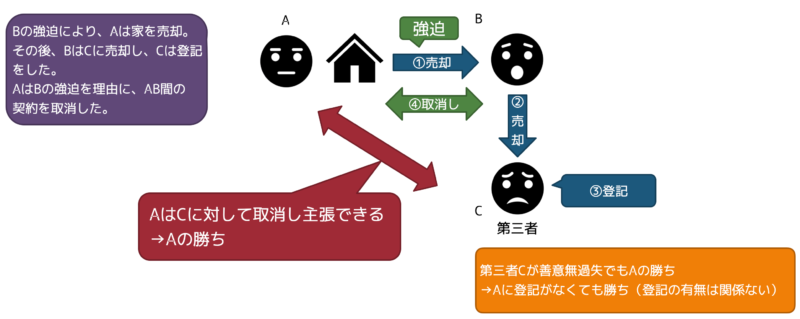

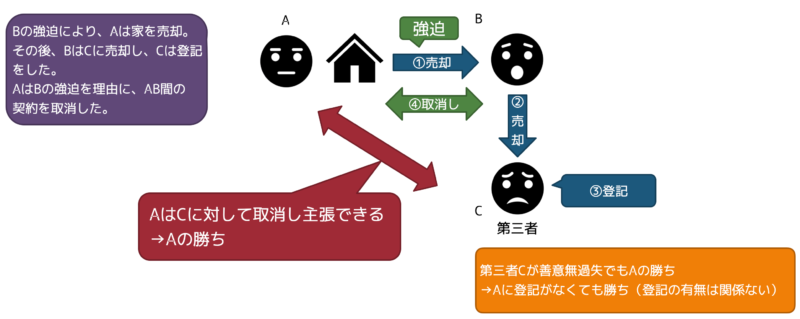

【強迫 取消しと登記】取消し前の第三者

例)Bの強迫により、Aは家を売却。

その後、BはCに売却し、Cは登記をした。

AはBの強迫を理由に、AB間の契約を取消した。

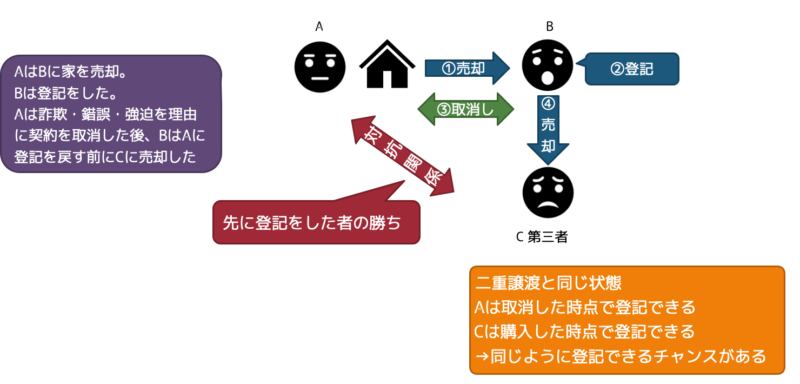

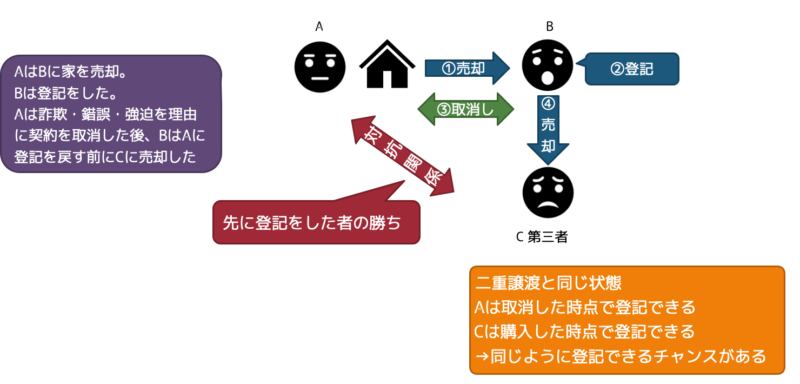

取消し後の第三者(詐欺・錯誤・強迫)

例)AはBに家を売却。

Bは登記をした。

Aは詐欺・錯誤・強迫を理由に契約を取消した後、BはAに登記を戻す前にCに売却した。

相続と登記

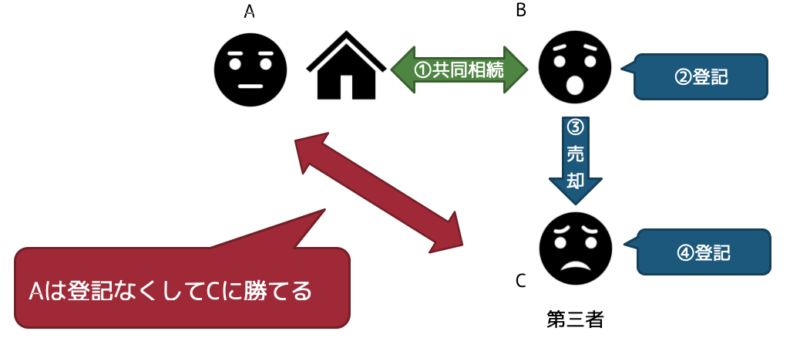

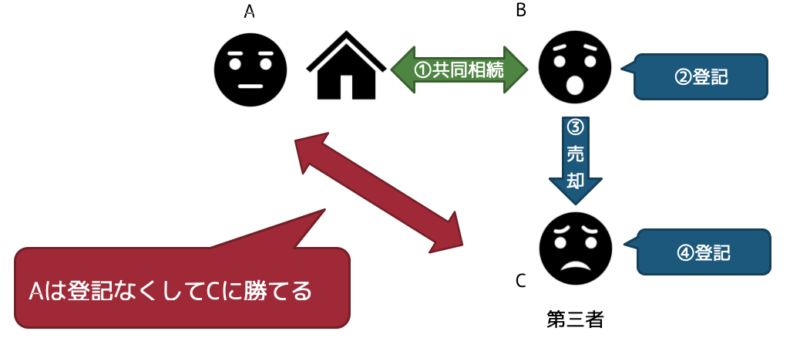

遺産分割前の第三者

例)共同相続人Aがいるにも関わらず、相続人Bが勝手に自己名義で単独所有である旨の登記をして、Cに売却し所有権移転登記をした。

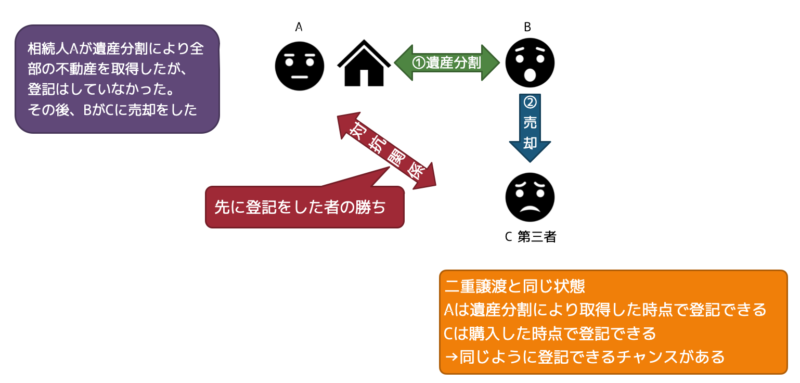

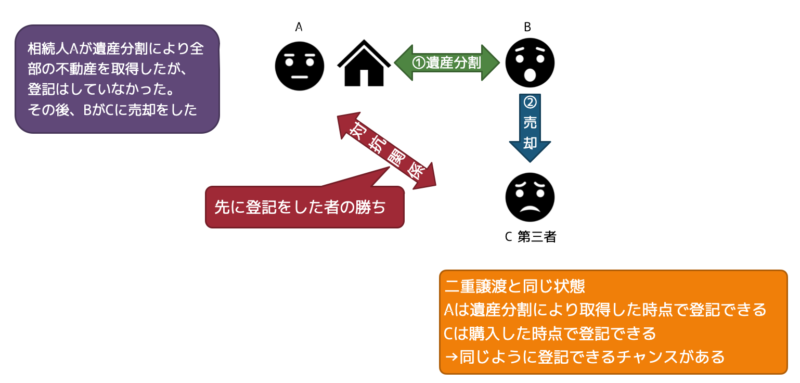

遺産分割後の第三者

例)相続人Aが遺産分割により全部の不動産を取得したが、登記はしていなかった。その後、BがCに売却をした。

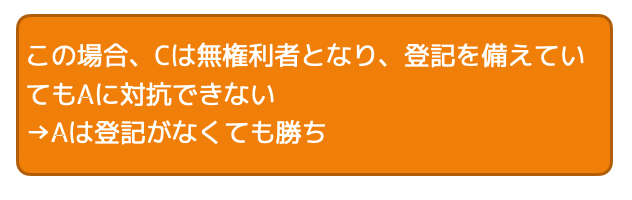

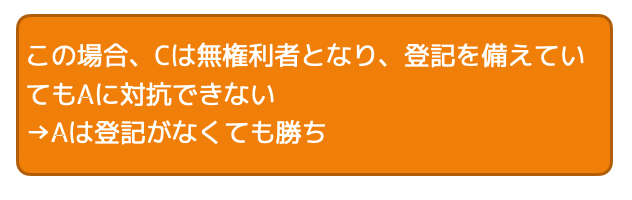

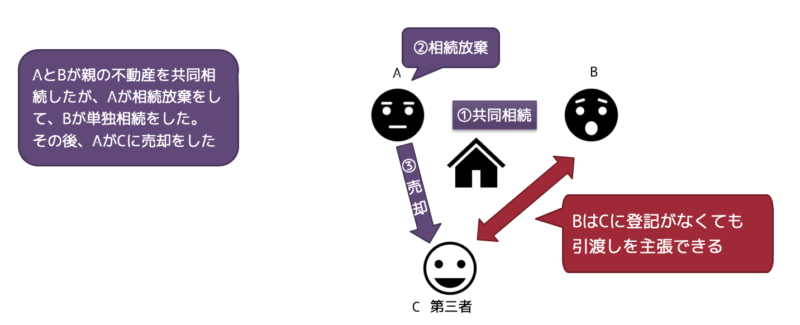

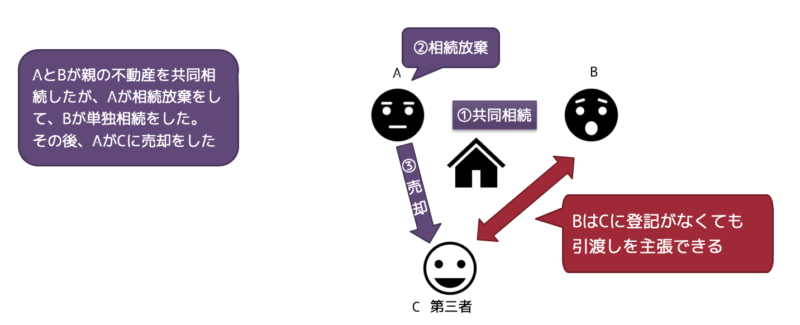

相続放棄と第三者

相続を放棄した者が第三者に譲渡した場合、相続放棄により権利を取得した相続人は、登記をしていなくても、第三者に対抗できる。

相続放棄した者は無権利者となる。

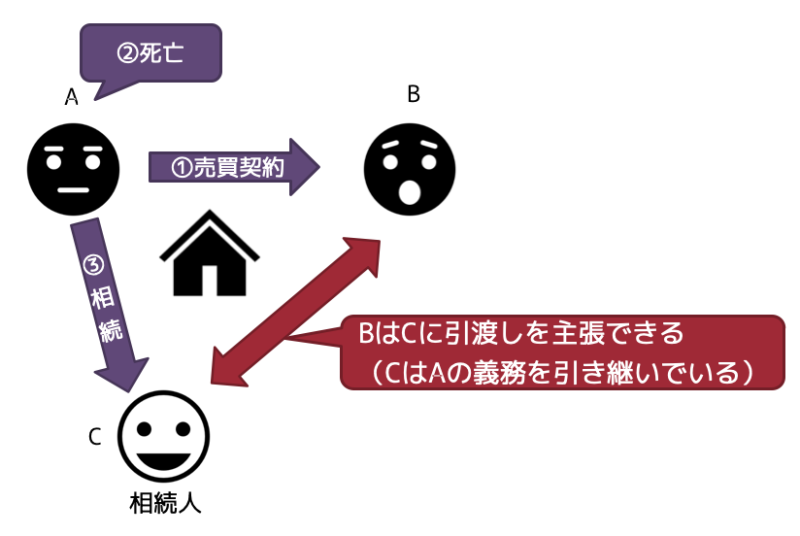

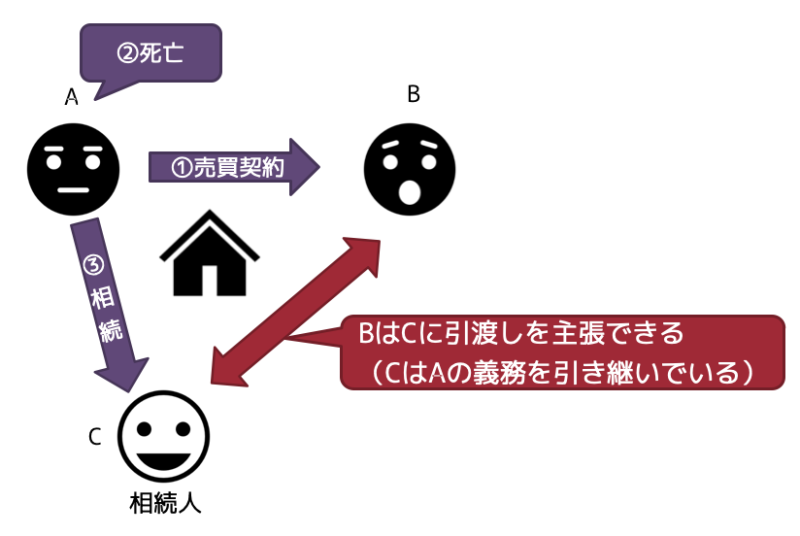

相続人の権利義務

相続人は亡くなった人が持っている権利や義務をそのまま引き継ぐ。

例)AがBに不動産の売買契約を結んだあとに死亡して、Cが相続人となった。

問題に挑戦!

Aは、Aが所有している甲土地をBに売却した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。

1.甲土地を何らの権原なく不法占有しているCがいる場合、BがCに対して甲土地の所有権を主張して明渡請求をするには、甲土地の所有権移転登記を備えなければならない。

2.Bが甲土地の所有権移転登記を備えていない場合には、Aから建物所有目的で甲土地を賃借して甲土地上にD名義の登記ある建物を有するDに対して、Bは自らが甲土地の所有者であることを主張することができない。

3.Bが甲土地の所有権移転登記を備えないまま甲土地をEに売却した場合、Eは、甲土地の所有権移転登記なくして、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。

4.Bが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したFは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 物権変動」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。