意思表示の5つのうち、今回は「錯誤、心裡留保」について学習します。

誰を保護すればよいかに着目して、相関図を書くといいですね。

問題を解いてアウトプットも忘れずに行いましょう。

あこ課長

あこ課長ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。

錯誤

錯誤とは

錯誤とは勘違いで意思表示すること。

錯誤による意思表示は取り消しできる。

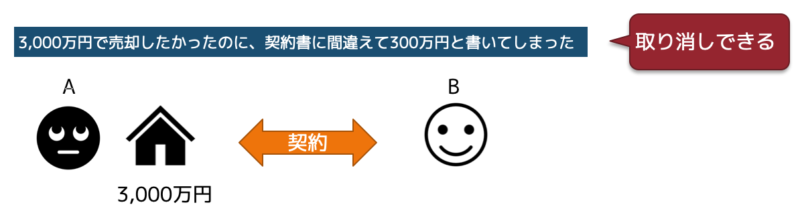

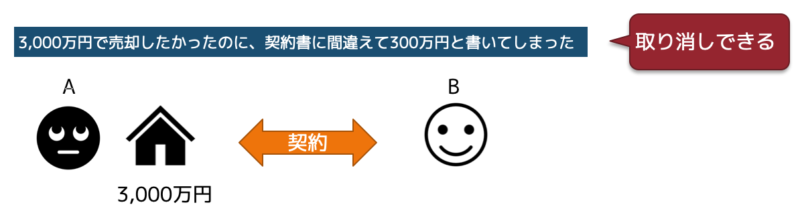

表示の錯誤

意思と表示が違う。意思を表示する際に勘違いしてしまった場合。

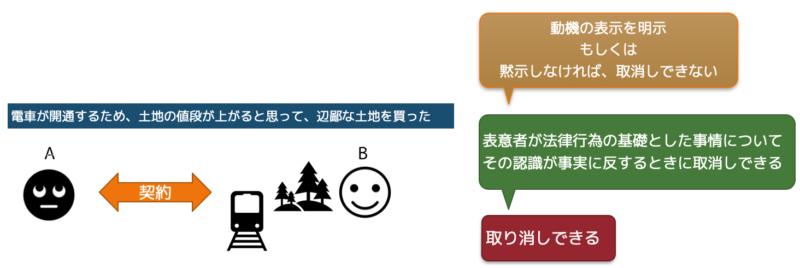

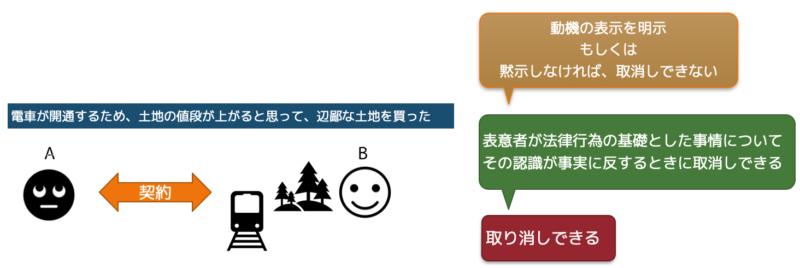

動機の錯誤

動機の錯誤とは、意思と表示は合致しているが、動機部分で勘違いしてしまったこと。

錯誤を取り消す条件

錯誤の取り消しを主張するには、条件をクリアしなければならない。

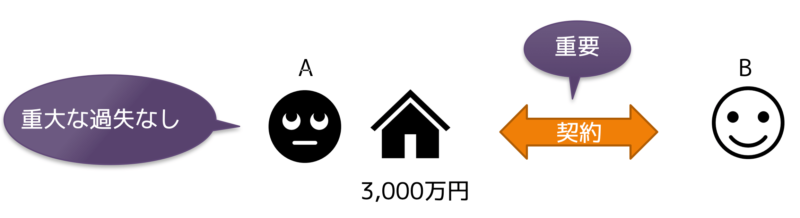

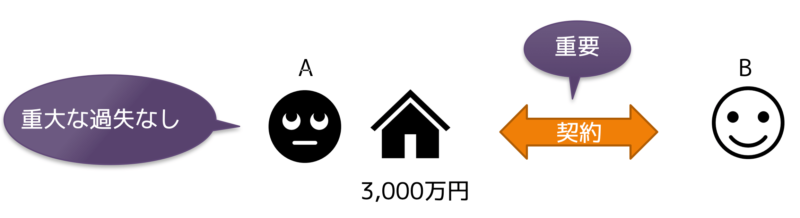

①錯誤が、契約などの法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであること。

②表意者(勘違いをした人)に重大な過失がないこと。

③動機の錯誤の場合は、表意者が法律行為の基礎とした事情を相手方に表示していたこと。

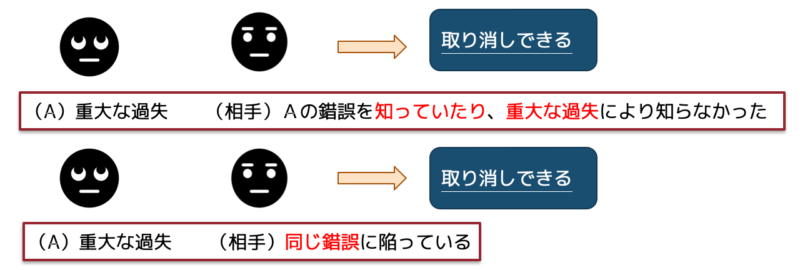

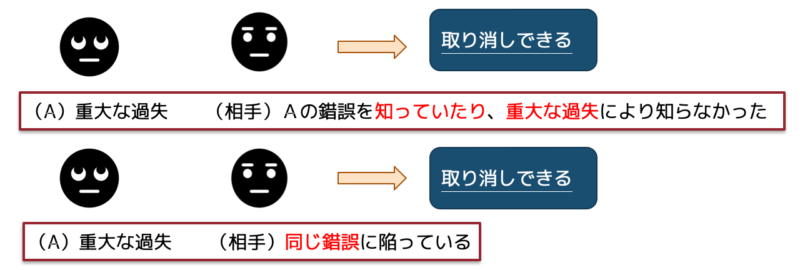

表意者(勘違いした人;A)に重大な過失がある場合は、原則として取り消すことはできない。

★取り消しができる場合

①相手方もAに錯誤があることを知っていたり、重大な過失により知らなかった場合。

②相手方がAと同じ錯誤に陥っていた時。

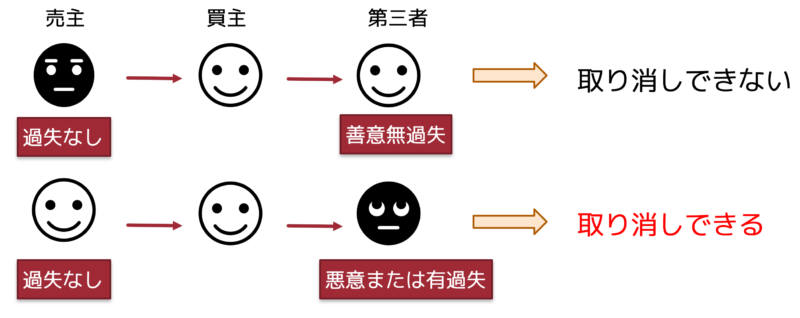

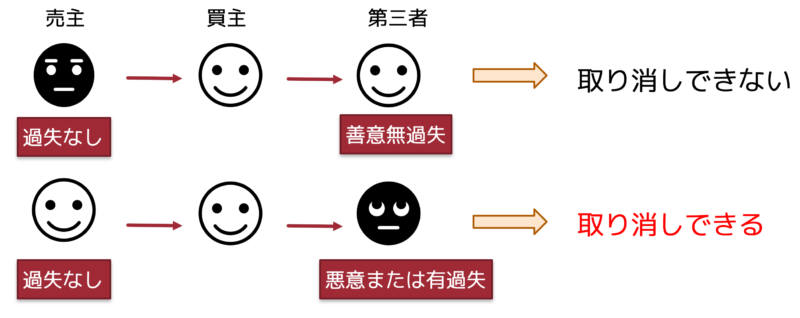

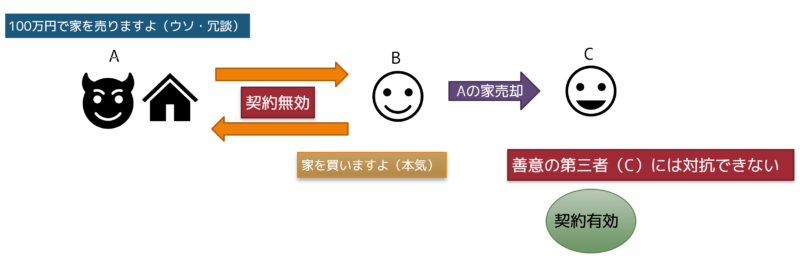

第三者がいる場合

第三者が「善意無過失」の場合は対抗できない。

錯誤取り消しできるのは、表意者等であり、相手方や第三者は取り消しの主張はできない。

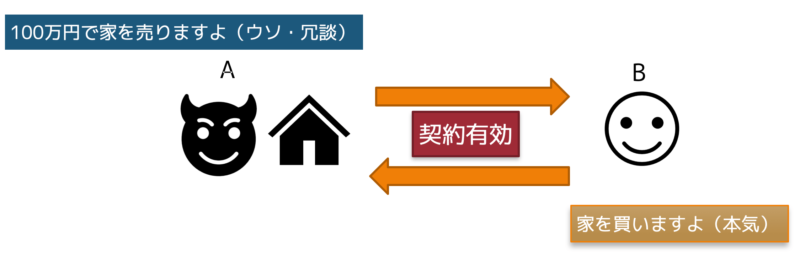

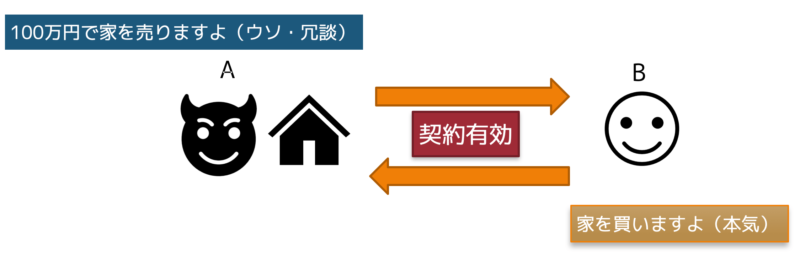

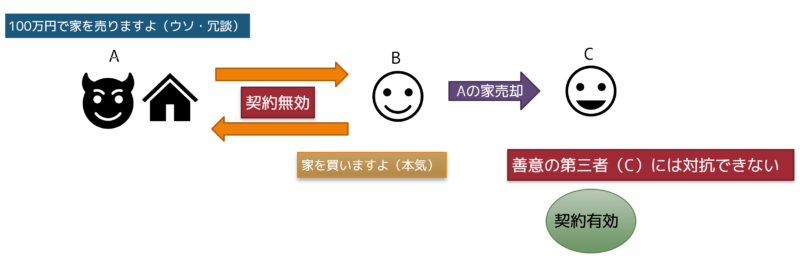

心裡留保

心裡留保とは、当事者の一方がわざと真意と異なる意思表示をすること。

心裡留保による意思表示は有効である。

ただし、BがAの真意ではないことを知っていた場合(悪意)や、注意すれば知ることができた場合(善意有過失)は無効。

なお、第三者が「善意」の場合は対抗できない。

問題に挑戦!

AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった(なお、BはAの錯誤につき善意無過失である)。この場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。

1.錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合であっても、この売却の意思表示を取り消すことはできない。

2.錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合であっても、この売却の意思表示を取り消すことはできない。

3.錯誤を理由としてこの売却の意思表示を取り消すことができる場合、表意者であるAに重過失があるときは、Aは、原則として、自らその取消しを主張することができない。

4.錯誤を理由としてこの売却の意思表示を取り消すことができる場合、表意者であるAがその錯誤を認めていないときは、Bはこの売却の意思表示の取消しを主張できる。

答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 意思表示2」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。