民法でいうところの3つの能力を確認した後、制限行為能力者はどんな人かを学習します。

どんな制限があって、誰が保護者になるのか?それぞれ比較して覚えましょう。

免許や宅建士の欠格事由にもかかわってくる単元です。

これを機に宅建業法の復習もしましょう。

あこ課長

あこ課長ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。

3つの能力

| 権利能力 | 権利や義務の主体となり得る資格 人は誰でも出生すれば権利能力を取得し、死亡によってその能力を失う |

| 意思能力 | 自分の行為の結果を認識することができる能力 |

| 行為能力 | 単独で完全に有効な法律行為をすることができる能力 |

意思能力がない者のことを意思無能力者といい、その者が結んだ契約は効力が生じない。つまり無効となる。

制限行為能力者とは、判断能力が不十分であるため、単独で有効な法律行為を行うことのできる能力(行為能力)を制限された人。※未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人。

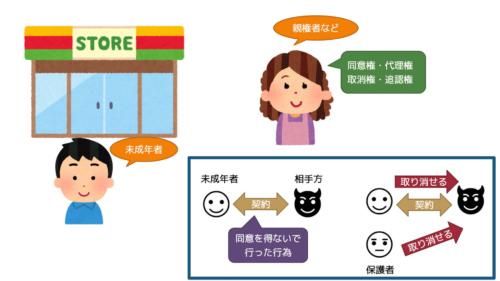

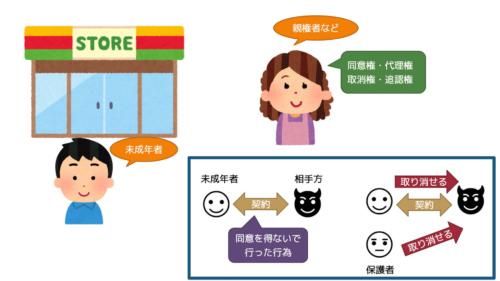

未成年者

未成年者とは

18歳未満の人。

保護者

親権者、未成年後見人。(一定の者の請求により、家庭裁判所が選任するほかに、遺言による場合もある)

未成年者の法律行為

未成年者自身が契約を結ぶ場合は、原則として保護者の同意が必要。

未成年者が単独で契約した場合、原則として取り消すことができる。

ただし①~③は取り消しできない

①単に権利を得る行為、または義務を免れる行為。

②法定代理人が処分を許した財産の処分行為。

③許可された営業に関する行為(例:宅建業→営業に関して成年者と同一の行為能力を有する未成年者)。

保護者の権限

同意権:未成年者が契約を結ぶときは、保護者の同意が必要

代理権:未成年者を代理して法律行為をする(法定代理人)

取消権:未成年者が一人で行った行為を取り消すことができる

追認権:取消権を放棄して、完全に有効にする

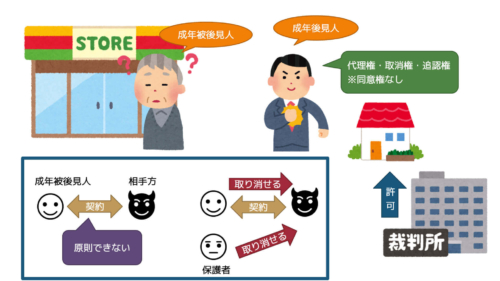

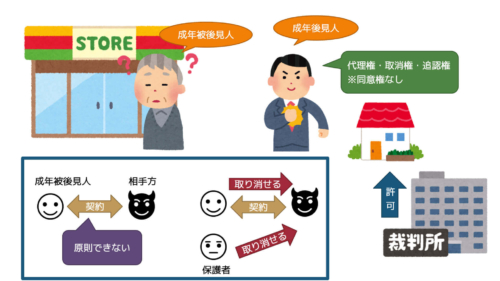

成年被後見人

成年被後見人とは

精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠く常況の者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者。

保護者

成年後見人。

※正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができる

成年被後見人の法律行為

成年被後見人が単独で契約をすることは、原則できない。

成年被後見人が単独で契約等した場合は、取り消すことができる。

成年後見人の同意を得て行った行為も、取り消すことができる。

ただし、日用品の購入など、日常生活に関する行為は取り消すことができない。

保護者の権限

代理権:成年被後見人を代理して法律行為をする

取消権:成年被後見人が一人で行った行為を取り消すことができる

追認権:取り消し権を放棄して、完全に有効にする

同意権:なし

代理権に対する家庭裁判所の許可

成年後見人が成年被後見人に代わって、居住の用に供する建物またはその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定、その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なけらばならない。

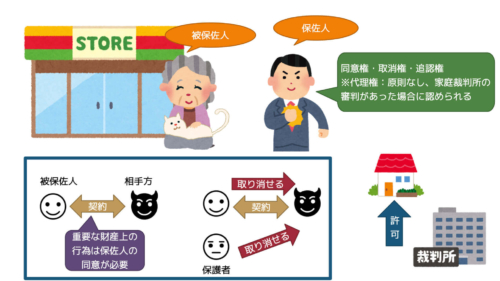

被保佐人

被保佐人とは

精神上の障害によって事理を弁識する能力が著しく不十分な者で家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者。

保護者

保佐人。

被保佐人の法律行為

被保佐人が重要な財産上の行為をするには、保佐人の同意が必要。

保佐人の同意なしで行った重要な財産上の行為は取り消しできる。

ただし、日用品の購入など、日常生活に関する行為は取り消しできない。

重要な財産上の行為

①利息、賃料などを生ずる財産の返還を受け、またはさらに元本として貸与等をすること。

②借財または保証をすること。

③不動産(土地・建物)やその他の重要な財産(自動車等)の売買等。

④相続の承認や放棄、または遺産分割すること。

⑤贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること。

⑥新築、改築、増築、大修繕の契約。

⑦土地(山林除く)の5年を超える賃貸借、建物の3年を超える賃貸借(以内なら同意不要)。

⑧①~⑦の行為等を、制限行為能力者の法定代理人としてすること。

保護者の権限

代理権:原則なし。特定の法律行為について、当事者が望むならば、家庭裁判所の審判によって代理権を与えることができる。

同意権、取消権、追認権:あり(限定あり)。

※保佐人が被保佐人の利益が害されるおそれがないのに同意しないときは、家庭裁判所は被保佐人の請求に基づいて、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる

代理権に対する家庭裁判所の許可

保佐人が被保佐人に代わって、居住の用に供する建物、またはその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定、その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なけらばならない。

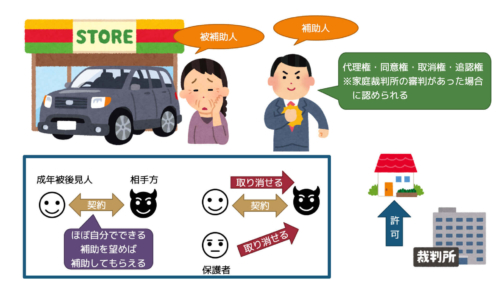

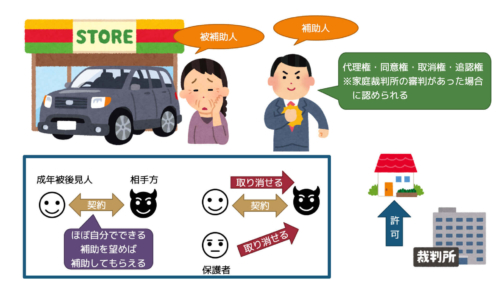

被補助人

被補助人とは

精神上の障害によって事理を弁識する能力が不十分な者で、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者。補助をしてほしいと望めば、審判によって補助してもらうことができる。ただし、本人以外の者の請求により補助開始の審判をする場合は、本人の同意が必要。

保護者

補助人。

被補助人の法律行為

被補助人が法律行為を行うにあたって、常に補助人の同意は必要なし。

保護の形は自分で選べるが、その場合も家裁の審判が必要。特定の法律行為を定め、補助人の同意、代理、その両方という形で補助をしてもらうことができる。

ただし、補助人の同意が必要な行為であるにもかかわらず、同意なしで行った場合は取り消しできる。

保護者の権限

代理権、同意権、取消権、追認権:限定的。家庭裁判所の審判があった場合に認められる。

※補助人が被補助人の利益が害されるおそれがないのに同意しないときは、家庭裁判所は被補助人の請求に基づいて、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

代理権に対する家庭裁判所の許可

補助人が被補助人に代わって、居住の用に供する建物、またはその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定、その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なけらばならない。

問題に挑戦!

意思無能力者又は制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。

1.意思能力を有していない者が土地を売却する意思表示を行った場合、その親族が当該意思表示を取り消せば、取消しの時点から将来に向かって無効となる。

2.土地を売却すると、土地の管理義務を免れることになるので、未成年者が土地を売却するにあたっては、その法定代理人の同意は必要ない。

3.成年被後見人が成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、成年後見人は、当該意思表示を取り消すことができる。

4.被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、保佐人は、当該意思表示を取り消すことができる。

答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 制限行為能力者1」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。