民法の用語は聞きなれない言葉が多かったり、通常とは違う意味で使ったりします。

契約に書面はいらないって知っていましたか?

民法を知っておくと生活に役立ちますよ。

また、有効、無効、取消し、停止条件付き契約についても学習しましょう。

単語が試験に出るわけではありませんが、今後の民法の学習に不可欠ですので覚えておきましょう。

また、権利関係の学習は図解してイメージすることが大事です。

あこ課長

あこ課長今後の学習をスムーズにするために覚えましょう。

契約とは

契約とは約束のこと。

契約は申し込みと承諾の意思表示が合致することで成立する。

また、契約書を作らなくても、口頭の約束でも契約は成立する。

契約の分類

| 原則:諾成契約 | 要物契約 | |

| 内容 | 当事者の合意だけで成立する契約 | 当事者の合意のほか、物の引渡しなどの給付があって初めて成立する契約 |

| 例 | 売買契約、賃貸借契約など ほとんどの契約が該当する | 質権設定契約など |

| 有償契約 | 無償契約 | |

| 内容 | 当事者が相互に対価を給付する契約 | 当事者の一方が自分の財産を無償で相手側に提供する契約 |

| 例 | 売買契約、賃貸借契約など | 贈与契約、使用貸借契約など |

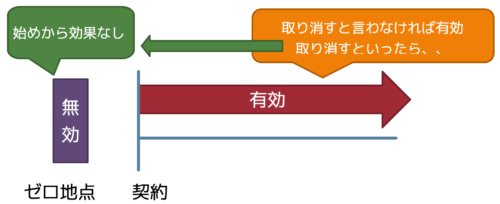

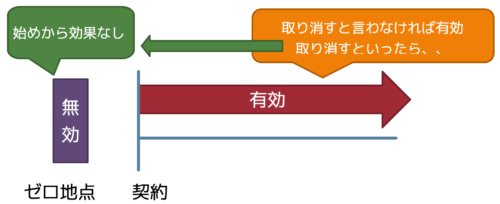

有効・無効・取消し

有効:効果があること。

無効:効果がないこと。誰に対しても主張できる。(例)公序良俗違反

取消し:一応有効だが、「取り消します」と言ったら初めから無効であったものとみなされる。※取り消すといわなかったら、そのまま有効

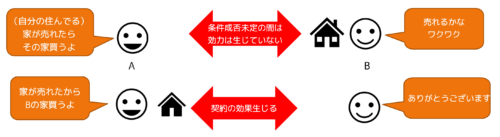

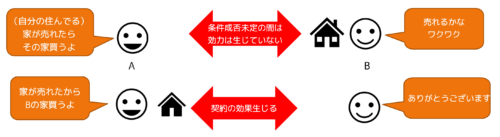

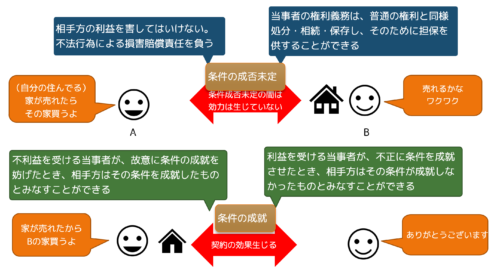

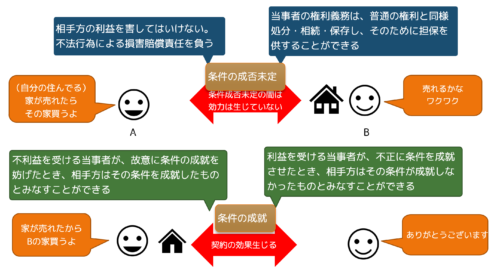

停止条件付契約

停止条件とは契約などの効力の発生を、成否未定の不確実な事実にかからせること。

例)家が売れたら、売買契約の効力を生じさせるという契約。

原則として、停止条件が成就したときから契約としての効力が生じる。

期間の計算

・日、週、月または年によって期間を定めたときは、その期間が午前0時から始めるときを除き、期間の初日は算入しない。

・週、月または年によって期間を定めたときは、その期間は暦に従って計算する。

例)R6.8月31日 AM9時から1ヶ月後→R6.9月1日が起算日となり、9月30日まで。

・週、月または年のはじめから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月、または年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月または年によって期間を定めた場合、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

例)R6.5月30日 AM9時から1ヶ月後→R6.5月31日が起算日となり、6月30日まで(6/31はない)

・期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその翌日に満了する。

問題に挑戦!

AとBは、A所有の土地をBに売却する契約を締結し、その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた(仮登記の手続は行っていない。)場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、〇か×か。

1 停止条件の成否未定の間は、AB間の契約の効力は生じていない。

2 AB間の契約締結後に土地の時価が下落したため、停止条件の成就により不利益を受けることとなったBが、AC間の契約の締結を故意に妨害した場合、Aは、当該停止条件が成就したものとみなすことができる。

3 停止条件の成否未定の間は、Aが当該A所有の土地をDに売却して所有権移転登記をしたとしても、Aは、Bに対して損害賠償義務を負うことはない。

4 停止条件の成否未定の間に、Bが死亡した場合、Bの相続人は、AB間の契約における買主としての地位を承継することができる。

答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 契約」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。