今回は、借地借家法を学習します。

今日は借地についてです。

土地を借りるときのお話です。

どんなときに、借地借家法が適用されるのか?

先日、学習した民法の賃貸借と借地借家法、どう違うのかを意識しながら学習してくださいね。

あこ課長

あこ課長ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。

借地借家法が適用される場合

建物を建てる前提で借りる場合に適用される(青空駐車場や太陽光用地は該当しない)。

明らかな一時使用目的の場合、一定の定めは適用されない。

使用貸借の場合も適用されない。

借り手に不利な特約は無効となる。

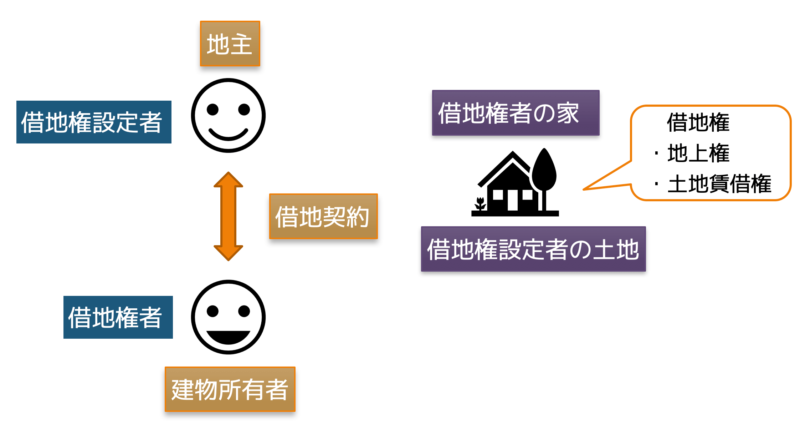

借地権

建物の所有を目的とする地上権と土地の賃借権。

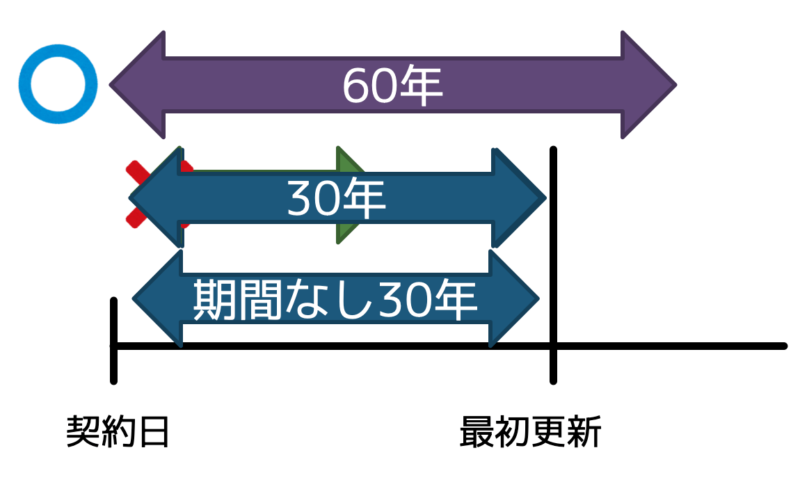

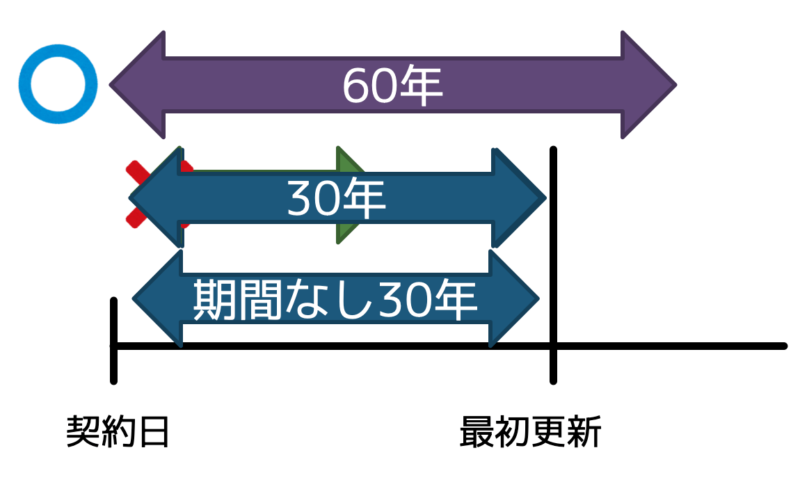

借地権の存続期間

借地権の存続期間は30年以上、つまり最短期間は30年(民法の賃貸借は最長50年)。

期間を定めない場合は30年となる。

30年より短い期間を定めた場合も30年となる。

特約がない限り、中途解約できない。

契約の更新

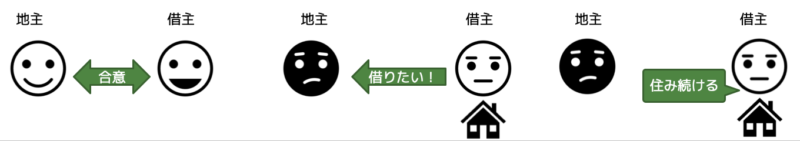

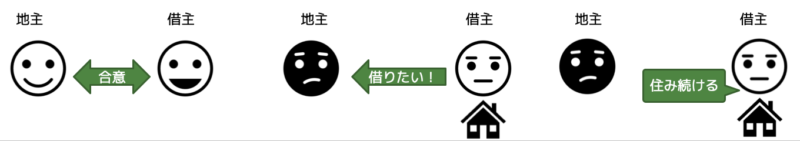

| 合意更新 | 請求更新 | 法定更新 |

| 建物が存在しなくてもよい | 建物が存在する場合のみ | 建物が存在する場合のみ |

| 当事者合意による更新 | 借地権者が更新を請求したとき契約を更新したものとみなす。 ※借地権設定者の正当事由をもって、遅滞なく異議を述べた場合は更新されない | 賃貸借期間終了後も借地権者が土地の使用を継続し、借地権設定者からの正当事由ある異議がない場合、契約を更新したものとみなす。 |

| 最初の更新:20年以上 2回目以降の更新:10年以上 | 最初の更新:20年以上 2回目以降の更新:10年以上 | 最初の更新:20年以上 2回目以降の更新:10年以上 |

正当事由

・借地権設定者及び借地権者が土地の使用を必要とする事情。

・借地に関する従前の経過。

・土地の利用状況。

・借地権設定者が提供する財産上の給付の申出。

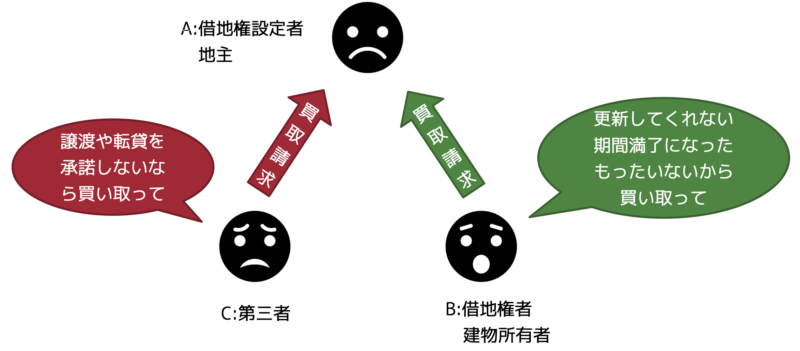

建物買取請求権

借地権の存続期間が満了した場合で、借地契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対して、建物を時価で買取ることを請求できる。

※借地権者の債務不履行による契約の解除の場合は、建物買取請求権は認められない。

その他、賃料増減額請求もある。(借地借家法 借家で説明します)

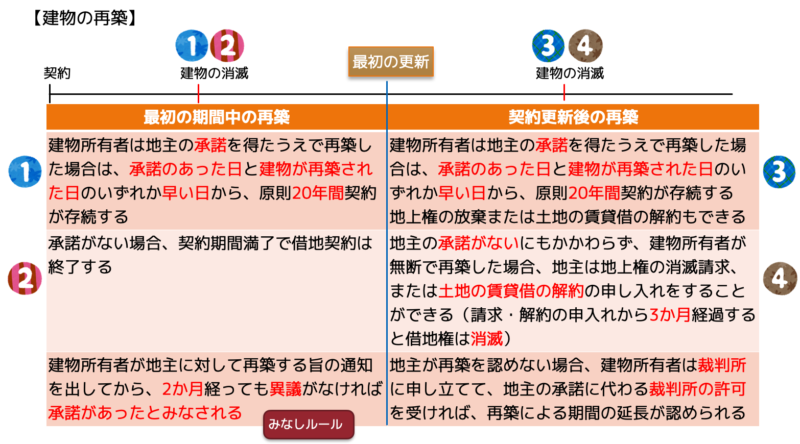

建物の再築

問題に挑戦!

建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(定期借地権及び一時使用目的の借地権となる契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、マルかバツか。。

1.借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造することにつき借地権設定者の承諾がない場合でも、借地権の期間の延長の効果が生ずる。

2.転借地権が設定されている場合において、転借地上の建物が滅失したときは、転借地権は消滅し、転借地権者(転借人)は建物を再築することができない。

3.借地上の建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得て借地権者が新たに建物を築造するに当たり、借地権設定者が存続期間満了の際における借地の返還確保の目的で、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約を借地権者と結んだとしても、この特約は無効である。

4.借地上の建物所有者が借地権設定者に建物買取請求権を適法に行使した場合、買取代金の支払があるまでは建物の引渡しを拒み得るとともに、これに基づく敷地の占有についても、賃料相当額を支払う必要はない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 借地借家法1 借地」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。