今回は、「高さ制限」と「低層住居専用地域内での規制」について学習します。

「高さ制限」に関しては、どの用途地域で適用される制限なのかをしっかりと区別して覚えましょう。

低層住居専用地域等の規制についても、一緒に解説します。

試験にも出題された箇所なので、しっかり学習しておきましょう。

あこ課長

あこ課長建築基準法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。

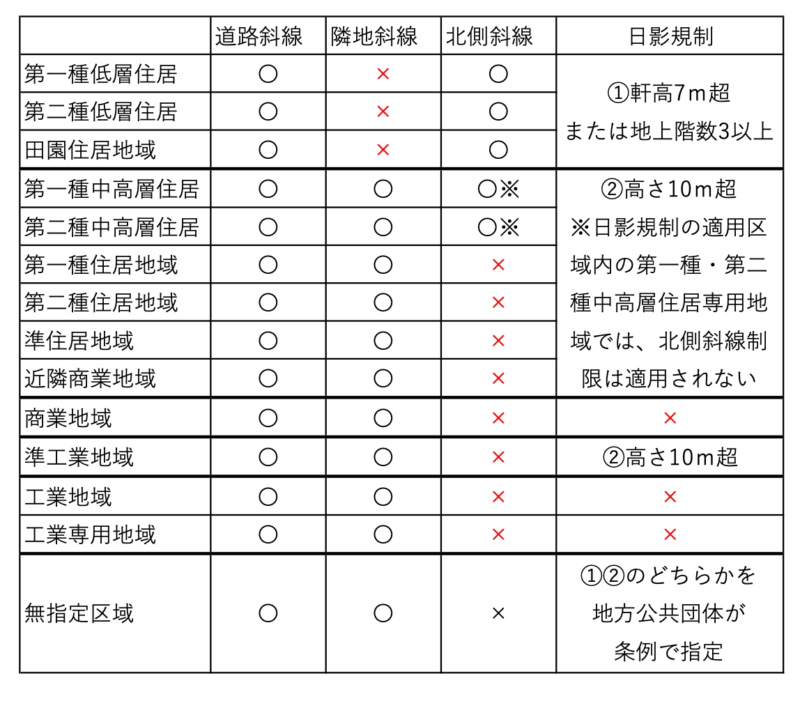

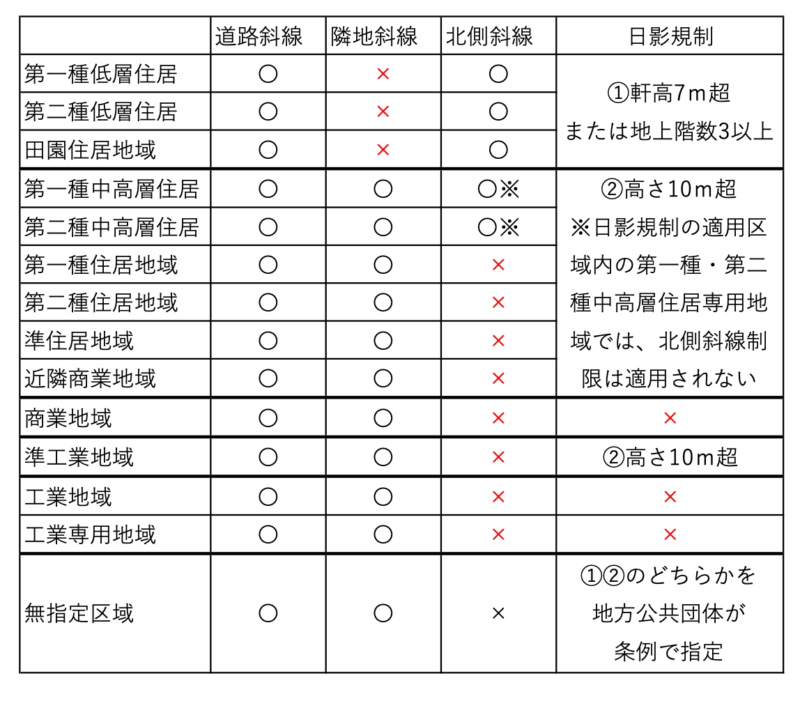

斜線制限

建物の高さの抑制を行うのが斜線制限。

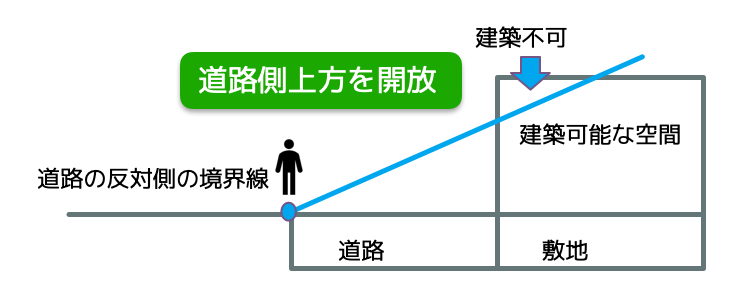

道路斜線制限

道路斜線制限とは道路および道路上空の空間を確保するための制限。

→全用途地域および用途地域の指定のない区域で適用。

都市計画区域と準都市計画区域内のすべての区域。

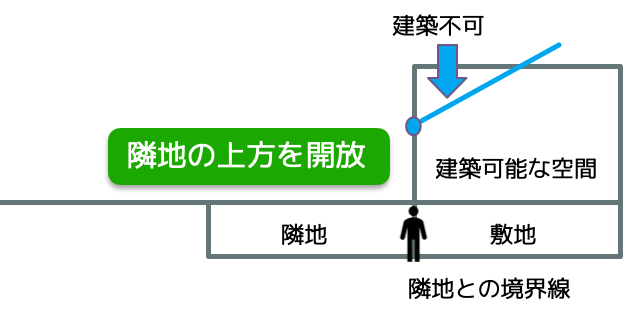

隣地斜線制限

隣地斜線制限とは隣の敷地との関係で建築物の高さの規制をするための制限。

→第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域を除く(すでに制限済)。

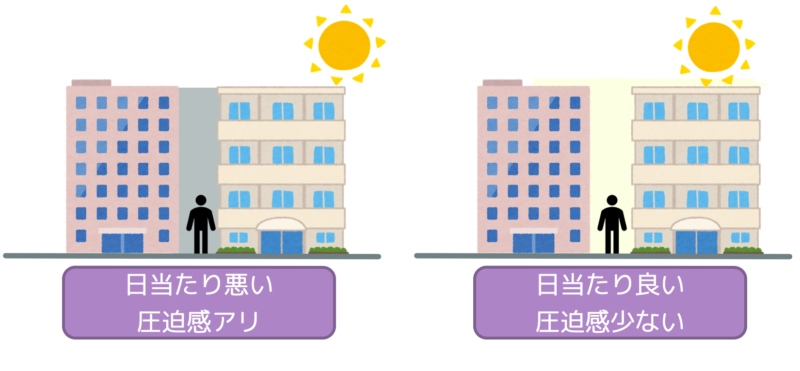

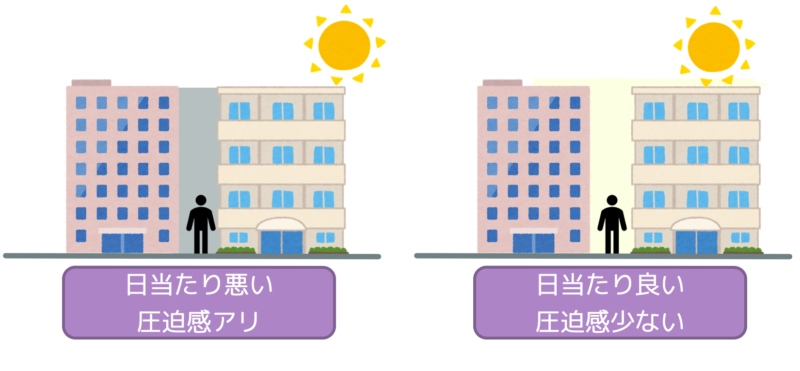

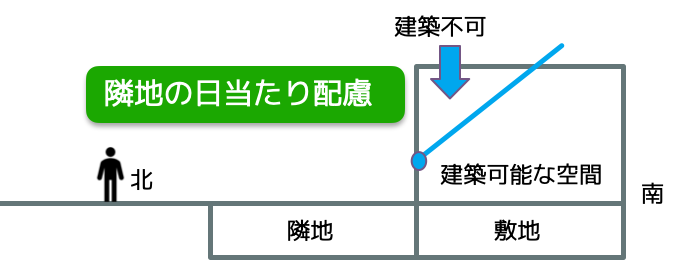

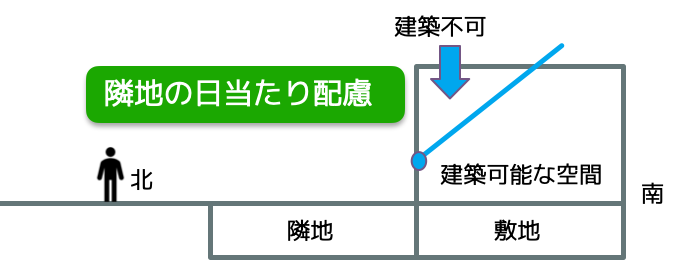

北側斜線制限

北側斜線制限とは北側の日当たりを確保するための制限。

→第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種、第二種中高層住居専用地域のみ。

日影規制

日影規制とは近隣の敷地の日当たりを確保するための制限。

→商業地域、工業地域、工業専用地域を除く。

地方公共団体が条例で定める区域にのみ適用。

| 対象区域 | 規制を受ける建築物の規模 |

| 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域 | 軒高7mを超える建築物 または 地上階数3以上の建築物 |

| 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域・第二種住居地域 準住居地域・近隣商業地域 準工業地域 | 高さ10mを超える建築物 ※日影規制の適用区域内の 第一種・第二種中高層住居専用地域では 北側斜線制限は適用されない |

| 用途地域の指定のない区域 (無指定区域) | 地方公共団体が①②のどちらかを 条例で指定する ①軒高7mを超える建築物または 地上階数3以上の建築物 ②高さ10mを超える建築物 |

日影規制の特例等

同一の敷地内に2以上の建築物がある場合は、これらの建築物を1つの建築物とみなして、日影規制を適用する。

特定行政庁が土地の状況等により、周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて、建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。

その許可を受けた建築物に関して、周囲の居住環境を害するおそれがないものとして、一定の位置、規模の範囲内において、増築、改築、移転する場合には、再度許可を受けなくても日影規制は適用されない。

対象区域外にある高さ10mを超える建築物で、冬至日に対象区域内に一定時間日影を生じさせるものは、対象区域内にあるとみなされて、日影規制が適用される。

異なる地域にまたがる場合の制限

建築物の敷地が制限の異なる2以上の地域にわたる場合は、建築物の各部分の地域等の斜線制限による。

隣地への配慮からそれぞれの地域のルールに従う。

斜線制限まとめ

低層住居専用地域等内での規制

第一種、第二種低層住居専用地域や田園住居地域内では、高さ制限が必ず定められる。

原則として、10mまたは12mのうち、都市計画で定められた建築物の高さの限度を超えてはいけない。

例外

①周囲に広い公園等がある建築物で、低層住宅に係る良好な住居の環境を害する恐れがないと特定行政庁が認めて許可したもの

②学校等、その用途によってやむを得ないと特定行政庁が認めて許可したもの

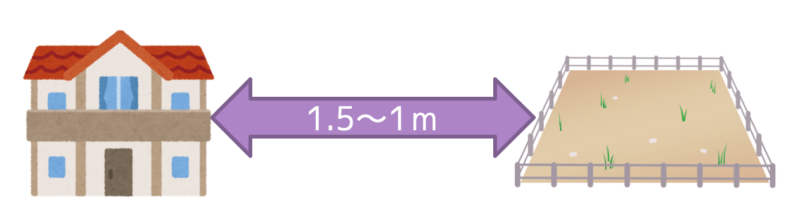

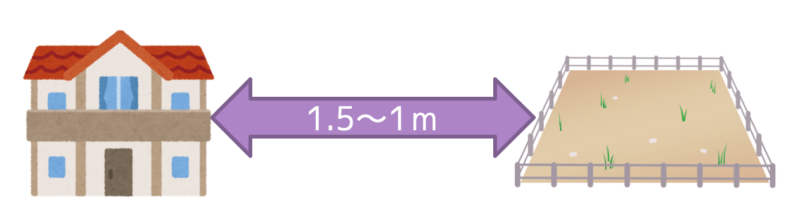

低層住居専用地域や田園住居地域内では、必要があれば都市計画によって、建築物の外壁、またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離を1.5mまたは1mと定めることができる。

問題に挑戦!

建築物の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、マルかバツか。

1.道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)は、用途地域の指定のない区域内については、適用されない。

2.隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域内については、適用されない。

3.北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号の制限をいう。)は、第一種低層住居専用地域、第ニ種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域内に限り、適用される。

4.日影制限(建築基準法第56条の2の制限をいう。)は、商業地域内においても、適用される。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 高さ制限」を御覧ください。

YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。

ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。